Социальный комплекс

// Социальный комплекс Местная районная организация «Головино» Московской общественной организации «ВОИ» 8-(495)-453-22-45

// Социальный комплекс Общественный Совет района Западное Дегунино Телефон: 8(499)487-92-58Факс: 8(499)487-92-58

// Социальный комплекс Общественный совет Тимирязевского района Телефон: 8-499-760-84-33Электронная почта: soc@tim. sao.mos.ru

sao.mos.ru

// Социальный комплекс Общественный Совет района Аэропорт Телефон: +7 (499) 151–6975

// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ Управление с обращением граждан Телефон: 8 (800) 505-55-55

// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ (управление №4) Телефон: 8 (495) 451-30-76

// Социальный комплекс Центр психологической разгрузки «Альфа» Телефон: +7 (926) 213-48-26Факс: +7 (495) 767-91-37Электронная почта: cpr@netstressov. ruСайт: http://www.netstressov.ru/

ruСайт: http://www.netstressov.ru/

// Социальный комплекс

// Социальный комплекс Региональная общественная организация инвалидов c детства и их родителей «Всехсвятское» Телефон: 8(499)198-24-02Электронная почта: pishuginavm@yandex.

// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ отделение по г. Москве и МО главное управление № 5 Северного АО управление № 1 пенсионный отдел Беговой Телефон: 8-495-945-78-23

// Социальный комплекс

// Социальный комплекс ГУ ОПФР (пенсионный)

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 6 (РЭУ- 6/2, ДЕЗ –29) Телефон: 8(495)484-17-20

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 5 (РЭУ- 6/1, ДЕЗ –19) Телефон: 8(495)484-17-20

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 4 (РЭУ- 5/2, ДЕЗ –18) Телефон: 8(499)480-70-31

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 3 (РЭУ- 5, ДЕЗ –16)

Телефон: 8(499)480-70-31// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 2 (РЭУ- 4, ДЕЗ –15) Телефон: 8(499)480-70-31

// Социальный комплекс

// Социальный комплекс Совет старших по домам и подъездам района Бескудниковский Телефон: 8(499)905-27-53

Социальный комплекс

// Социальный комплекс Местная районная организация «Головино» Московской общественной организации «ВОИ» 8-(495)-453-22-45

// Социальный комплекс Общественный Совет района Западное Дегунино Телефон: 8(499)487-92-58Факс: 8(499)487-92-58

// Социальный комплекс Общественный совет Тимирязевского района Телефон: 8-499-760-84-33Электронная почта: soc@tim. sao.mos.ru

sao.mos.ru

// Социальный комплекс Общественный Совет района Аэропорт Телефон: +7 (499) 151–6975

// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ Управление с обращением граждан Телефон: 8 (800) 505-55-55

// Социальный комплекс Общественно-экспертный Совет при главе управы района Сокол города Москвы Телефон: 8 (495) 158-69-81

// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ (управление №4) Телефон: 8 (495) 451-30-76

// Социальный комплекс Центр психологической разгрузки «Альфа» Телефон: +7 (926) 213-48-26Факс: +7 (495) 767-91-37Электронная почта: cpr@netstressov. ruСайт: http://www.netstressov.ru/

ruСайт: http://www.netstressov.ru/

// Социальный комплекс Профсоюзный комитет студентов и аспирантов МАИ Телефон: 8(499)158-58-64, внутр. 58–07.Факс: 8(499)158-29-77.Электронная почта: [email protected]Сайт: www.profkom-st.mai.ru

// Социальный комплекс Региональная общественная организация инвалидов c детства и их родителей «Всехсвятское» Телефон: 8(499)198-24-02Электронная почта: pishuginavm@yandex. ru

ru

// Социальный комплекс Пенсионный фонд РФ отделение по г. Москве и МО главное управление № 5 Северного АО управление № 1 пенсионный отдел Беговой Телефон: 8-495-945-78-23

// Социальный комплекс Совет ветеранов Молжаниновского района Телефон: 8 (499) 500-19-72; 8 (499) 500-19-71

// Социальный комплекс ГУ ОПФР (пенсионный)

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 6 (РЭУ- 6/2, ДЕЗ –29) Телефон: 8(495)484-17-20

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 5 (РЭУ- 6/1, ДЕЗ –19) Телефон: 8(495)484-17-20

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 4 (РЭУ- 5/2, ДЕЗ –18) Телефон: 8(499)480-70-31

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 3 (РЭУ- 5, ДЕЗ –16) Телефон: 8(499)480-70-31

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 2 (РЭУ- 4, ДЕЗ –15) Телефон: 8(499)480-70-31

// Социальный комплекс Первичный Совет ветеранов № 1 (РЭУ- 4, ДЕЗ –14) Телефон: 8(499)480-70-31

// Социальный комплекс Совет старших по домам и подъездам района Бескудниковский Телефон: 8(499)905-27-53

На Дмитровском шоссе откроют многофункциональный комплекс «Мой социальный центр»

Москвичи смогут получать здесь привычные социальные услуги, а также отдыхать, общаться, посещать занятия по интересам.

В районе Северный появится один из крупнейших в Москве комплексов «Мой социальный центр». Новое здание для его размещения передал территориальному центру социального обслуживания «Бибирево» столичный Департамент городского имущества, сообщил глава ведомства Максим Гаман.

«Многофункциональный комплекс “Мой социальный центр” разместился по адресу: Дмитровское шоссе, дом 169в. До этого он занимал одноэтажное здание площадью 332 квадратных метра. Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. В четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, организованных в первую очередь для пожилых москвичей. Это один из крупнейших комплексов “Мой социальный центр” (13-й по счету) в столице. Остальные расположены в районах Марьина Роща, Таганский, Преображенское, Чертаново Северное, Южное Бутово, Ломоносовский, Сокольники, Митино, Некрасовка, Тушино, а также на территории Новой Москвы в поселении Щаповском и городе Московском», — рассказал Максим Гаман.

Новостройку для центра социального обслуживания района Северный возвели неподалеку от современных крупных жилых комплексов и недавно построенных многоквартирных домов. Рядом находятся остановки наземного общественного транспорта и живописный заказник «Долгие пруды». При этом крупные автомобильные трассы расположены далеко.

На первом этаже нового центра разместятся справочная служба помощников-консультантов, столовая, отделение срочного обслуживания населения и специалистов социального обслуживания на дому, а также кафе и кулинарная студия. Второй этаж займут отделение социальной реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья, кабинет социальных работников, залы механотерапии и лечебной физкультуры, соляная пещера, массажный кабинет. На третьем этаже для посетителей откроются отделения по вопросам опеки, обслуживания старшего поколения и семей с детьми, а также будут оборудованы помещения для администрации центра. На четвертом этаже обустроят бильярдную, тихие и шумные гостиные, многофункциональный спортивный зал, художественные мастерские, актовый зал на 150 мест и зимний сад.

«“Мой социальный центр” — проект Правительства Москвы, который был создан в 2019 году, — рассказал исполняющий обязанности директора ГБУ «Московские социальные центры» Артем Алексеев. — Этот проект предполагает реорганизацию социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот и социальных пособий, в комфортабельные центры, где, помимо оперативного и профессионального оказания всего комплекса социальных услуг, горожанам будут даны широкие возможности для развития клубной деятельности и досуга. Москвичи могут прийти в такие центры, отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что интересно».

Планируется, что до конца года в Москве будет работать более 30 городских комплексов «Мой социальный центр», на базе которых действуют клубы по интересам для жителей старшего поколения. Любой желающий может прийти сюда без предварительной записи, при этом место жительства посетителя не имеет значения.

19. 10.2021

10.2021

Понятие «социальный комплекс» Гомельской области

Социальный комплекс — это совокупность отраслей, удовлетворяющих социально-бытовые и культурные потребности населения. Уровень его развития — один из важнейших показателей экономического благополучия страны, определяющий уровень и качество жизни населения.

Размещение отдельных предприятий и учреждений социального комплекса (социальной инфраструктуры) определяется особенностями расселения, а также назначением и спросом населения на услуги. В Гомельской области платные услуги населению оказывают около 3 тыс. частных и государственных организаций [64].

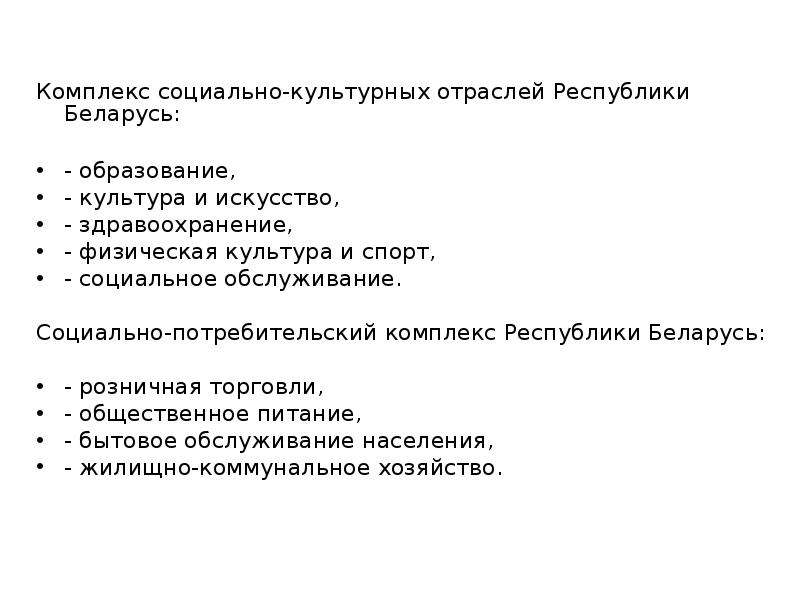

В структуре социального комплекса различают: во-первых, отрасли производственной сферы; во-вторых, отрасли непроизводственной сферы, которые, в свою очередь, объединяются в 2 межотраслевых комплекса: а) социально-потребительский комплекс; б) социально-культурный комплекс.

Социальный комплекс Гомельской области включает:

1) отрасли производственной сферы: легкая промышленность, фарфоро-фаянсовая промышленность, предприятия других отраслей, производящие товары народного потребления;

2) отрасли непроизводственной сферы, оказывающие разнообразные услуги населению: а) социально-потребительский комплекс: жилищнокоммунальное хозяйство, связь и пассажирский транспорт, предоставляющие населению платные услуги; б) социально-культурный комплекс: образование и наука, здравоохранение и физическая культура, спорт и туризм, культура и искусство.

К социальному комплексу относятся также предприятия полиграфической промышленности, представленные комбинатами «Полеспечатъ» и «Сож» (г. Гомель), а также небольшими типографиями, имеющимися во всех районных центрах.

Социальный комплекс Гомельской области дополняют такие предприятия, как завод фарфоровой посуды (г. Добруш), зеркальная фабрика (г. Гомель), завод пластмассовых изделий (г. Гомель), фабрики игрушек (г. Гомель, г. Жлобин), завод медицинских протезов (г. Гомель), а также частные мастерские, занимающиеся производством и ремонтом ювелирных изделий, одежды и обуви. Товары народного потребления производятся практически на всех крупных промышленных предприятиях Гомельской области [13, 60, 64].

Гомель), фабрики игрушек (г. Гомель, г. Жлобин), завод медицинских протезов (г. Гомель), а также частные мастерские, занимающиеся производством и ремонтом ювелирных изделий, одежды и обуви. Товары народного потребления производятся практически на всех крупных промышленных предприятиях Гомельской области [13, 60, 64].

Автор: Г.Н. Каропа

Источник: Каропа, Г.Н. География Гомельской области: курс лекций для студентов / Г. Н. Каропа, М-во образования РБ, Гомельский госуд. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. — 157 с.

Дворец Труда и Согласия, культурно-социальный комплекс в Красноярске на проспект Металлургов, 22 — отзывы, адрес, телефон, фото — Фламп

В Культурно-Социальный Комплекс Дворец Труда и Согласия был приглашён на выступление танцевального коллектива «Вдохновение» под руководством художественного руководителя Т.Ф. Бабиновой.

Читателю, особенно родителям, интересующимся, чем занять ребёнка, для начала расскажу, что это такое – Дворец Труда и Согласия. Так вот, это — дворец культуры в…

Так вот, это — дворец культуры в…

Показать целиком

В Культурно-Социальный Комплекс Дворец Труда и Согласия был приглашён на выступление танцевального коллектива «Вдохновение» под руководством художественного руководителя Т.Ф. Бабиновой.

Читателю, особенно родителям, интересующимся, чем занять ребёнка, для начала расскажу, что это такое – Дворец Труда и Согласия. Так вот, это — дворец культуры в самом его высоком смысле, и место средоточения по увлечениям. Дети, подростки, студенты, и конечно, взрослые, узнавшие и почувствовавшие красоту разных ипостасей культуры – будь-то пение, танцы, актерское мастерство, многочисленные грани народного творчества и много-много чего ещё, собираются в ДК Труда и согласия для изучения и развития мастерства по направлениям своих увлечений.

В процессе своего обучения, они узнают историю своего направления и технику исполнения, набирают практический опыт исполнения, а этот путь, шаг за шагом, объединяет профессионалов в любых областях: будь-то чисто профессионального или культурного направления.

Особенно это всё ценно детям и студентам, ведь серьезно занимаясь своим увлечением, они учатся учиться, учатся не бросать цель после первой трудности, учатся браться за эти трудности снова и снова по-мужски (а это ценно всем!), учатся существовать в коллективе, не ссорится по мелочам, терпеть друг друга, дружить.

Если кто-то, особенно из родителей, согласившись, спросит: а что же с этим полезного делать, то прямо и отвечу. Время, время очень ценно. Подростку всему перечисленному в жизни можно научится, но, правда, аккурат только к пенсии. Ну, вы знаете, тогда многие мудрыми и опытными становятся, только уже поздно, ошибок наделано. Те же, кто постарается познакомиться с этим, походив в ДК после школы, уже к выпускному вечеру хоть не в полной мере, но познав правила и опыт жизни, появляется в новом коллективе в ВУЗе не наивным ребенком, пустым как лист бумаги, а с опытом достижения целей, ведения работы, жизни вместе с трудностями и не пасования пред ними, и имеет фору перед сверстниками, которые только начинают познавать жизнь. Кто-то после ВУЗа только выходит в жизнь и набирает опыт, а эти, уже поднаторевшие и получившие знания, уже начинают взбираться по профессиональной лестнице, так как многих могут обойти, они сверстники, но по практическому развитию «делать начали дела – ещё во времена ДК», поэтому берут быка за рога, и несутся вперёд.

Кто-то после ВУЗа только выходит в жизнь и набирает опыт, а эти, уже поднаторевшие и получившие знания, уже начинают взбираться по профессиональной лестнице, так как многих могут обойти, они сверстники, но по практическому развитию «делать начали дела – ещё во времена ДК», поэтому берут быка за рога, и несутся вперёд.

Уверен, кто-то скажет, что больно Денис пишет всё складно-замечательно, в жизни всё так не бывает. Не буду его разубеждать – ведь и такие нужны, на всех нас первых мест не хватит. Но со мной многие согласятся, что описанная история – классическая история увлеченного, добросовестного подростка, которому повезло, что многое успел вовремя, благодаря тому, что родители вовремя подсказали, помогли найти своё увлечение, свой коллектив будь то в ДК Труда и Согласия или в другом месте объединения по увлечениям.

Завершено основное строительство газохимического комплекса в Атырау | Газохимия

На газохимическом комплексе ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. » (KPI) в Атырауской области завершено основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена.

» (KPI) в Атырауской области завершено основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена.

27 декабря новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. В ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО «Karabatan Utility Solution». Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства.

Благодаря реализации проекта АО НК «КазМунайГаз» осваивает новое направление в своей деятельности — более глубокую переработку углеводородов. Тем самым в Казахстане зарождается новая отрасль — нефтегазохимия, которая имеет высокий экономический и социальный эффект для страны и Атырауской области, в частности. Так, каждый доллар в этой отрасли приносит дополнительно 2-3 доллара прироста в экономике и помогает созданию семи новых рабочих мест в смежных отраслях. На стадии эксплуатации на самом предприятии будет создано около 500 рабочих мест.

На стадии эксплуатации на самом предприятии будет создано около 500 рабочих мест.

При строительстве было смонтировано 29 тысяч тонн металлоконструкций, залито более 165 тысяч кубометров бетона, проложено 2,5 тысячи километров кабелей и 261 километр технологических трубопроводов. Генеральным подрядчиком выступила китайская компания CNCEC, а в строительно-монтажных работах принимали участие более 40 казахстанских компаний.

«Несмотря на то, что во время активной фазы строительства наступила пандемия коронавируса, были введены карантинные ограничения, закрылись границы и остановились заводы-изготовители, строительство не останавливалось. Благодаря применению нестандартных решений, а также поддержке Правительства и руководства Фонда «Самрук-Казына» удалось сохранить темпы работ, не выходя за рамки бюджета», — рассказывает первый заместитель председателя правления ТОО «KPI Inc.» Дамир Ашимов.

Сырье — пропан — поставляется на площадку комплекса железнодорожным транспортом в вагон-цистернах. На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD. В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2 300 тонн.

На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD. В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2 300 тонн.

«На железнодорожной эстакаде операторы будут принимать сырье, которое перекачивается в парк хранения, оборудованный системой обнаружения газовой опасности. Далее пропан будет подаваться на установку дегидрирования для получения пропилена. А на установке полимеризации будет производиться конечный продукт – полипропилен», — говорит главный инженер предприятия Денис Козырев.

Мощность комплекса — 500 тыс. тонн полипропилена в год, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине и электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, тары, волокон, труб и фитингов для горячего водоснабжения, оргтехники и бытовой электроники, товаров народного потребления, садовой и офисной мебели.

Резервуарный парк состоит из четырех емкостей хранения, изготовленных в Южной Корее. Каждый резервуар длиной 42 метра вмещает 2 500 кубических метров пропана.

Каждый резервуар длиной 42 метра вмещает 2 500 кубических метров пропана.

В реализации проекта были задействованы крупные компании-лидеры с мировым именем, такие как Siemens, MAN, SGS, Air Liquide, Mitsubishi и другие. Для наладки высокотехнологичного оборудования и обучения работе с ним операторов в Атырау приезжали шеф-инженеры заводов-изготовителей.

В проекте KPI применены современные технологии — это позволит предприятию стать полностью цифровым. Складские операции, такие как упаковка продукции, складирование и погрузка в авто и железнодорожный транспорт будет осуществлять специальная робототехника без участия людей. А специализированные IT-решения и корпоративные учетные системы позволят вести высокоточный учет всех данных от планирования операций до сбыта готовой продукции конечному потребителю.

На предприятии отмечают, что производство полностью соответствует всем экологическим требованиям. Сырьем является уже очищенный от вредных примесей пропан, который по производственной цепочке преобразуется в пропилен, а далее в полипропилен. В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды.

В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды.

Комплекс экологичен и в части потребления воды — он имеет замкнутый цикл оборотного водоснабжения для технологических процессов. Благодаря интеграции с комплексом очистных сооружений ТОО «Karabatan Utility Solutions» решается задача по снижению водопотребления за счет почти полной утилизации стоков и их повторного использования.

Еще одним важным моментом является стратегическое партнерство по реализации проекта с крупной нефтехимической компанией «СИБУР». Опыт и компетенция партнера откроют для «КазМунайГаза» новые рынки сбыта казахстанской продукции.

Работа в Ленте

Компания «ЛЕНТА» уделяет особое внимание обучению персонала, помогает на пути профессионального роста. Помимо стандартных программ обучения, которые проходят сотрудники при вступлении в должность, «ЛЕНТА» предлагает индивидуальные программы развития с учетом сильных сторон сотрудников.

В истории Компании много примеров успешного карьерного роста со стартовых позиций: начальник отдела транспорта пришел в компанию несколько лет назад на должность стажера коммерческой службы; директор по мерчандайзингу начинала свой путь в «ЛЕНТЕ» с позиции секретаря; заместитель директора гипермаркета сейчас занимает должность заместителя операционного директора всей сети «ЛЕНТА». В Компании регулярно отслеживаются показатели карьерного роста, ежегодно более 14% всех сотрудников «ЛЕНТЫ» переходят на более высокие должности.

Незаменимым принципом «ЛЕНТЫ» является работа в полном соответствии с законодательством РФ. Компания предоставляет сотрудникам конкурентоспособную и достойную заработную плату, которая регулярно пересматривается, социальный пакет, включающий ДМС, льготное питание, возможность изучения иностранных языков. В компании действует справедливая и прозрачная система премирования.

В «ЛЕНТЕ» эффективно работает процесс регулярной оценки деятельности персонала.

Компания развивает ряд программ нематериальной мотивации: конкурсы по профессии, акции для сотрудников, корпоративные мероприятия.

Если сегодня Вы не нашли подходящей вакансии, но хотите работать в Компании — заполните анкету, отправьте резюме по адресу [email protected] или позвоните по телефону Единого центра найма (Санкт-Петербург) 8-800-770-00-30 (звонок бесплатный) и, как только у нас появится соответствующее предложение, специалист Отдела персонала свяжется с Вами и пригласит на собеседование!

Наши группы по поиску работы в социальных сетях:

Узнайте больше о работе в «ЛЕНТЕ», нажав на баннер ниже:

Ссылки на сайты по поиску работы:

Станьте частью нашей команды!

Сотрудники о своей работе в «ЛЕНТЕ»:

Социальная сложность как непосредственный и решающий фактор коммуникативной сложности

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012 5 июля; 367 (1597): 1785–1801.

2012 5 июля; 367 (1597): 1785–1801.

Тодд М. Фриберг

1 Департамент психологии, Университет Теннесси, Ноксвилл, Теннесси 37996, США

2 Департамент экологии и эволюционной биологии, Университет Теннесси, Ноксвилл, Теннесси 37996, США

Робин IM Dunbar

3 Институт когнитивной и эволюционной антропологии, Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания

Терри Дж.Ord

4 Исследовательский центр эволюции и экологии и Школа биологических наук, наук о Земле и окружающей среде, Университет Нового Южного Уэльса, Кенсингтон, Новый Южный Уэльс, Австралия

1 Департамент психологии, Университет Теннесси, Ноксвилл , TN 37996, USA

2 Департамент экологии и эволюционной биологии, Университет Теннесси, Ноксвилл, Теннесси 37996, США

3 Институт когнитивной и эволюционной антропологии, Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания

4 Исследовательский центр эволюции и экологии и Школа биологических наук, наук о Земле и окружающей среде, Университет Нового Южного Уэльса, Кенсингтон, Новый Южный Уэльс, Австралия

Авторские права на этот журнал принадлежат © 2012 Королевское общество .

Abstract

«Гипотеза социальной сложности» для коммуникации утверждает, что группам со сложными социальными системами требуются более сложные коммуникативные системы для регулирования взаимодействий и отношений между членами группы. Сложные социальные системы, по сравнению с простыми социальными системами, — это те, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах с множеством разных людей и часто многократно взаимодействуют со многими из одних и тех же людей в сетях с течением времени. Сложные коммуникативные системы по сравнению с простыми коммуникативными системами — это те, которые содержат большое количество структурно и функционально различных элементов или обладают большим количеством битов информации.Здесь мы описываем некоторые исторические аргументы, которые привели к гипотезе социальной сложности, и рассматриваем доказательства в поддержку этой гипотезы. Мы обсуждаем социальную сложность как движущую силу общения и возможный причинный фактор происхождения человеческого языка. Наконец, мы обсуждаем некоторые из основных текущих ограничений гипотезы социальной сложности — отсутствие тестов против альтернативных гипотез коммуникативной сложности и доказательств, подтверждающих гипотезу, с использованием модальностей, отличных от голосового сигнального канала.

Наконец, мы обсуждаем некоторые из основных текущих ограничений гипотезы социальной сложности — отсутствие тестов против альтернативных гипотез коммуникативной сложности и доказательств, подтверждающих гипотезу, с использованием модальностей, отличных от голосового сигнального канала.

Ключевые слова: гипотеза социальной сложности, коммуникативная сложность, информация, сети, сигнализация

1. Введение

Представьте себе два родственных вида, которые сталкиваются с аналогичным давлением физического отбора окружающей среды, например, с одинаковыми сезонами и погодными условиями, сходной территорией и едой. ресурсные базы и подобные паразиты и хищники. У первого вида типичной социальной единицей является пара самка – самец. Среднестатистическая особь первого вида проводит большую часть своей взрослой жизни, взаимодействуя с одной особью противоположного пола, время от времени взаимодействуя с одной или двумя особями на территориальной границе, а часть года посвящает выращиванию потомства. У второго вида типичная социальная единица — это большая группа из нескольких пар самка-самец и одного или двух поколений потомков этих разных пар. Среднестатистическая особь второго вида проводит большую часть своей взрослой жизни, взаимодействуя со взрослыми, которые более доминируют для него, со взрослыми, которые более подчинены ему, с более молодыми поколениями особей и с большим количеством особей других таких группировок. территориальные границы. В этом сценарии с этими двумя видами мы можем представить, что у второго вида по сравнению с первым видом существует большая потребность в индивидуальной дискриминации, основанной на коммуникативных сигналах, или в передаче более широкого разнообразия сообщений об индивидуальных поведенческих тенденциях и окружающих контекстах. , или для выражения более широкого диапазона эмоциональных и мотивационных состояний, или некоторой комбинации этих трех потребностей.Таким образом, из-за большей социальной сложности у второго вида по сравнению с первым мы ожидаем большего разнообразия коммуникативных сигналов у второго вида — большей коммуникативной сложности.

У второго вида типичная социальная единица — это большая группа из нескольких пар самка-самец и одного или двух поколений потомков этих разных пар. Среднестатистическая особь второго вида проводит большую часть своей взрослой жизни, взаимодействуя со взрослыми, которые более доминируют для него, со взрослыми, которые более подчинены ему, с более молодыми поколениями особей и с большим количеством особей других таких группировок. территориальные границы. В этом сценарии с этими двумя видами мы можем представить, что у второго вида по сравнению с первым видом существует большая потребность в индивидуальной дискриминации, основанной на коммуникативных сигналах, или в передаче более широкого разнообразия сообщений об индивидуальных поведенческих тенденциях и окружающих контекстах. , или для выражения более широкого диапазона эмоциональных и мотивационных состояний, или некоторой комбинации этих трех потребностей.Таким образом, из-за большей социальной сложности у второго вида по сравнению с первым мы ожидаем большего разнообразия коммуникативных сигналов у второго вида — большей коммуникативной сложности.

В этой статье мы утверждаем, что сложность социальных взаимодействий между животными приводит к большей коммуникативной сложности как в непосредственном, так и в конечном смысле. Этот аргумент представляет собой «гипотезу социальной сложности» коммуникативной сложности.Центральный вопрос, лежащий в основе этой гипотезы, заключается в том, почему вид, который живет в более крупных или более сложных социальных группах, не может использовать ту же систему коммуникации для управления своим социальным миром, как тот, который живет в менее сложном обществе. Гипотеза социальной сложности не нова для нас, и в § 2 мы даем историческую основу этому аргументу. Мы заканчиваем этот раздел некоторыми явными предсказаниями гипотезы. Далее, в § 3 мы кратко обсуждаем некоторые эмпирические свидетельства в поддержку гипотезы.В § 4 мы кратко обсуждаем гипотезу социальной сложности в контексте языкового происхождения наших собственных предков-гоминидов. В §5 мы описываем некоторые из текущих ограничений проверки гипотезы — относительную нехватку данных, критически проверяющих гипотезу по сравнению с альтернативами, и данных, проверяющих гипотезу в неголосовых коммуникативных каналах.

2. Гипотеза социальной сложности для коммуникативной сложности

(a) Исторические аргументы

Более 200 лет назад Ламарк предоставил нам самую раннюю полную теорию эволюции видов и один из первых явных аргументов в пользу того, как социальная сложность приводит к коммуникативной сложности.В разделе Philosophie Zoologique [1], в котором он описал свой аргумент в пользу ключевого отличия нашей человеческой родословной от родословной нечеловеческих животных, а именно языка, он написал:

‘Индивиды … Значительно увеличив свои потребности по мере того, как общества, которые они сформировали, становились больше, должны были приумножить свои идеи в эквивалентной степени и, таким образом, почувствовали необходимость передать их своим собратьям. Мы можем представить, что это заставит их увеличивать и изменять в той же степени знаки, которые они использовали для передачи этих идей… »[1, с.172]

Этот раздел в Philosophie Zoologique представляет собой ранний аргумент в пользу представления о том, что определенные коммуникативные события могут служить ориентирами для определенных экологических контекстов или стимулов, или определенных внутренних состояний или процессов, и что более сложные социальные группы или сети может потребовать более широких возможностей передачи сигналов из-за большей потребности в передаче такой информации. Этот отрывок также представляет собой ранний аргумент в пользу коммуникации как процесса передачи информации [2–4].

Этот отрывок также представляет собой ранний аргумент в пользу коммуникации как процесса передачи информации [2–4].

Среди множества вкладов Дарвина, которые служат основой для областей наук о жизни и социальных наук, он привел аналогичный аргумент Ламарку в отношении сложности социальных взаимодействий в книге Выражение эмоций в человеке и животных [5 ]:

«С социальными животными сила взаимодействия между членами одного и того же сообщества — и с другими видами, между противоположными полами, а также между молодыми и старыми — имеет первостепенное значение для их.Обычно это осуществляется с помощью голоса, но несомненно, что жесты и выражения в определенной степени взаимно понятны »[5, с. 60]

«Натуралисты заметили, я считаю правдиво, что социальные животные, привыкшие использовать свои голосовые органы как средство общения, используют их в других случаях гораздо более свободно, чем другие животные» [5, с. 84]

В этой монументальной работе об эмоциях, выражении и принципе антитезиса в общении Дарвин подходит к нашей проблеме с точки зрения необходимости для социальных видов передавать и оценивать более широкий диапазон эмоциональных состояний в своих сигналах по сравнению с менее социальные или одиночные виды. Таким образом, этот отрывок представляет собой ранний аргумент в пользу общения не как передачи информации, а как средство передачи сигналов об эмоциональном или мотивационном состоянии [6,7].

Таким образом, этот отрывок представляет собой ранний аргумент в пользу общения не как передачи информации, а как средство передачи сигналов об эмоциональном или мотивационном состоянии [6,7].

Студенты, изучающие общение с животными, понимают, что эти два подхода к общению — один как процесс передачи информации, а другой как процесс выражения эмоций или возбуждения — представляют собой очень разные взгляды на то, что такое общение и как мы должны изучать, интерпретировать и описывая его (e.г. недавние комментарии в исследованиях [8–10]). Тем не менее, что интересно в этих двух ранних отрывках из Ламарка и Дарвина, так это то, что они оба указывают на схожую цель в отношении социально сложных видов — у особей этих видов должна быть более богатая и разнообразная система общения.

Исследователи начала двадцатого века в самых разных областях приводили аналогичные аргументы. В одном из первых текстов по социологии Бернар [11, с. 299], например, пишет: «Постоянно расширяющаяся социальная среда постоянно требует от новых организаций старых простых врожденных или приобретенных единиц деятельности в новые комплексы характеров, служащих механизмами адаптации. Эти комплексы характеров не передаются по наследству, но строятся заново для каждого человека, который нуждается в них в целях адаптации ». Толман [12, с. 238], в тексте, который является основой для когнитивной психологии, которая последует за четырьмя десятилетиями позже, пишет: «Успех этого речевого инструмента зависит, конечно, от степени способностей говорящего к средствам и результатам и его способности различать и манипулировать в отношении задействованных логических, риторических и социальных средств-целей-измерений ».Переводя жаргон этой области и времени, его основной аргумент заключается в том, что возможности языковой / коммуникативной системы связаны с восприятием сигналов и производственными способностями тех, кто общается, а также с социальным и экологическим давлением, влияющим на них. В своей классической статье об установлении и поддержании иерархии доминирования у птиц зоолог Шельдеруп-Эббе [13] обсудил сложности в социальной жизни птиц, связанные с полом, возрастом, знакомством, «симпатией и антипатией» и социальным положением, а также как эти факторы могут влиять на то, как люди физически взаимодействуют друг с другом и общаются друг с другом.

Эти комплексы характеров не передаются по наследству, но строятся заново для каждого человека, который нуждается в них в целях адаптации ». Толман [12, с. 238], в тексте, который является основой для когнитивной психологии, которая последует за четырьмя десятилетиями позже, пишет: «Успех этого речевого инструмента зависит, конечно, от степени способностей говорящего к средствам и результатам и его способности различать и манипулировать в отношении задействованных логических, риторических и социальных средств-целей-измерений ».Переводя жаргон этой области и времени, его основной аргумент заключается в том, что возможности языковой / коммуникативной системы связаны с восприятием сигналов и производственными способностями тех, кто общается, а также с социальным и экологическим давлением, влияющим на них. В своей классической статье об установлении и поддержании иерархии доминирования у птиц зоолог Шельдеруп-Эббе [13] обсудил сложности в социальной жизни птиц, связанные с полом, возрастом, знакомством, «симпатией и антипатией» и социальным положением, а также как эти факторы могут влиять на то, как люди физически взаимодействуют друг с другом и общаются друг с другом. Сравнительный психолог Карпентер [14] и этолог Торп [15], несмотря на методологические и теоретические различия в их соответствующих областях (хотя и не столько в их собственных исследованиях), установили аналогичные связи между сложностью социальных групп у видов животных и сложность их систем общения.

Сравнительный психолог Карпентер [14] и этолог Торп [15], несмотря на методологические и теоретические различия в их соответствующих областях (хотя и не столько в их собственных исследованиях), установили аналогичные связи между сложностью социальных групп у видов животных и сложность их систем общения.

Совсем недавно исследователи в области антропологии, биологии и психологии установили и проверили гипотезу социального интеллекта (также называемую гипотезой Макиавеллиевского интеллекта [16-19] и гипотезой социального мозга [20,21]), которая имеет отношение к нашему большему количеству людей. общее представление о том, что социальность определяет коммуникативную сложность.Основной аргумент гипотезы социального интеллекта состоит в том, что, в то время как особи всех видов должны решать сложные проблемы в своей физической среде, особи сильно социальных видов должны решать дополнительные — и потенциально даже более сложные — проблемы, связанные конкретно с социальными мирами, в которых они обитают. Эти люди должны уравновешивать «эгоистичные» индивидуальные потребности с потребностями, исходящими от других членов группы, к которой они принадлежат. У этих сильно социальных видов существует потребность в повышенной способности социальной когнитивной обработки.Эти способности включают в себя распознавание и запоминание прошлых взаимодействий с людьми, адекватное реагирование на сторонние отношения внутри группы (например, индивидуум, реагирующий на родственника недавно подвергшегося агрессии «сверстника» иначе, чем на родственника неагрессивного «сверстника»). ), а также гибкие и эффективные способы оценки и управления поведением членов группы. Основное средство достижения этого последнего пункта — коммуникативное взаимодействие с членами группы [2,6,7,22,23].Таким образом, одним из ключевых элементов общих аргументов гипотезы социального интеллекта является то, что, вероятно, существует потребность в повышенной коммуникативной сложности у сильно социальных видов по сравнению с менее социальными или более уединенными видами.

Эти люди должны уравновешивать «эгоистичные» индивидуальные потребности с потребностями, исходящими от других членов группы, к которой они принадлежат. У этих сильно социальных видов существует потребность в повышенной способности социальной когнитивной обработки.Эти способности включают в себя распознавание и запоминание прошлых взаимодействий с людьми, адекватное реагирование на сторонние отношения внутри группы (например, индивидуум, реагирующий на родственника недавно подвергшегося агрессии «сверстника» иначе, чем на родственника неагрессивного «сверстника»). ), а также гибкие и эффективные способы оценки и управления поведением членов группы. Основное средство достижения этого последнего пункта — коммуникативное взаимодействие с членами группы [2,6,7,22,23].Таким образом, одним из ключевых элементов общих аргументов гипотезы социального интеллекта является то, что, вероятно, существует потребность в повышенной коммуникативной сложности у сильно социальных видов по сравнению с менее социальными или более уединенными видами. Хотя общение представляет собой ключевой компонент гипотезы социального интеллекта, мы все же отмечаем, что было проведено относительно мало работ, которые непосредственно оценивали общение в свете гипотезы социального интеллекта.

Хотя общение представляет собой ключевой компонент гипотезы социального интеллекта, мы все же отмечаем, что было проведено относительно мало работ, которые непосредственно оценивали общение в свете гипотезы социального интеллекта.

(b) Определения

(i) Социальная сложность

Мы не хотим быть легкомысленными, но «сложность» — это сложный термин, который редко определяется явно в поведенческих документах, которые его обсуждают.Таким образом, мы считаем, что необходимо некоторое определение социальной сложности (вставка 1). Сложность сигналов обсуждается в § 2 b (ii). Классически и интуитивно социальность является синонимом групповой жизни. Животные, живущие в отрядах, стадах, стадах, стадах и т. Д., — это те животные, в которых последовательность и регулярность взаимодействий между одним и тем же набором людей может привести к формированию сложной социальной динамики (например, иерархии доминирования, союзов, различных функциональных ролей). Мы подчеркиваем понятие регулярности взаимодействий между членами группы, поскольку существуют очевидные различия между стабильной структурой стаи бабуинов и огромным скоплением копытных (важность «привязанности» поднята у Данбара [29]). В то время как и стая бабуинов, и скопление копытных представляют собой социальные группы, и отдельные лица в обоих могут извлекать выгоду из этой социальности, социальная структура и сеть отношений со стаей бабуинов делают их намного более сложными в социальном плане, чем гораздо более крупные группы копытных. Таким образом, существуют различия в социальной сложности, которые могут проводиться между разными социальными группами. А как насчет людей, не входящих в социальные группы? Было бы неправильно сказать, что все животные, не относящиеся к группе, следовательно, лишены социальной сложности.Рассмотрим территориальное животное, у которого основной «социальной единицей» является окружающая сеть территориальных соседей. Это животное должно не только следить за своими территориальными соседями (что является основой феномена «дорогого врага»: [30]), но оно также часто будет взаимодействовать с некоторыми или всеми из этих людей неоднократно на ежедневной основе. Рассмотрим также виды лекарей и тех животных, у которых самцы тратят много времени и усилий на ухаживание за разборчивыми самками.

В то время как и стая бабуинов, и скопление копытных представляют собой социальные группы, и отдельные лица в обоих могут извлекать выгоду из этой социальности, социальная структура и сеть отношений со стаей бабуинов делают их намного более сложными в социальном плане, чем гораздо более крупные группы копытных. Таким образом, существуют различия в социальной сложности, которые могут проводиться между разными социальными группами. А как насчет людей, не входящих в социальные группы? Было бы неправильно сказать, что все животные, не относящиеся к группе, следовательно, лишены социальной сложности.Рассмотрим территориальное животное, у которого основной «социальной единицей» является окружающая сеть территориальных соседей. Это животное должно не только следить за своими территориальными соседями (что является основой феномена «дорогого врага»: [30]), но оно также часто будет взаимодействовать с некоторыми или всеми из этих людей неоднократно на ежедневной основе. Рассмотрим также виды лекарей и тех животных, у которых самцы тратят много времени и усилий на ухаживание за разборчивыми самками. Возможно, социальная динамика этих животных не так сложна, как в стае шимпанзе, но территориальные ящерицы или глухарь (например) имеют сложную социальную структуру сами по себе.То есть определения социальной сложности по существу зависят от рассматриваемого таксона. Более того, широкие сравнения между основными, несопоставимыми таксономическими группами (например, приматы против птиц против ящериц), возможно, менее информативны для проверки гипотезы социальной сложности, чем сравнения между близкородственными видами, которые различаются по некоторым аспектам их социальности (например, уровню территориальности или типу система спаривания).

Возможно, социальная динамика этих животных не так сложна, как в стае шимпанзе, но территориальные ящерицы или глухарь (например) имеют сложную социальную структуру сами по себе.То есть определения социальной сложности по существу зависят от рассматриваемого таксона. Более того, широкие сравнения между основными, несопоставимыми таксономическими группами (например, приматы против птиц против ящериц), возможно, менее информативны для проверки гипотезы социальной сложности, чем сравнения между близкородственными видами, которые различаются по некоторым аспектам их социальности (например, уровню территориальности или типу система спаривания).

Вставка 1.

Определения сложности, социальной сложности и коммуникативной сложности.

Сложность

Сложность «это длина краткого описания закономерностей системы» [24, с. 227]

Сложность относится к «явлениям, возникающим из совокупности взаимодействующих объектов» [25, с. 3–4]

Сложность «просто означает количество типов деталей или степень дифференциации между частями» [26, с.

7]

7]Сложность «возникает, когда зависимости между элементами [системы] становятся важными» [27, с.9]

Сложность «лежит между порядком и случайностью» [и] «нелегко описать, развить, спроектировать или спрогнозировать» [28, с. 32]

Социальная сложность

Сложные социальные системы — это такие системы, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах с множеством разных людей, и часто многократно взаимодействуют со многими из одних и тех же людей с течением времени.

Коммуникативная сложность

Сложные коммуникативные системы — это такие системы, которые содержат большое количество структурно и функционально различных элементов (например,г. большие размеры репертуара дисплея) или содержат большое количество бит информации.

Мы принимаем менее эксклюзивное определение социальной сложности, основанное на частоте, характере и постоянстве взаимодействий между сородичами. Наша точка зрения, по сути, является расширением теории систем [31], в которой любая система элементов может быть описана числом элементов, различными типами («видами») элементов и различными отношениями между элементами. Таким образом, сложность социальных систем связана с количеством взаимодействующих индивидов, различными типами (социальными ролями) этих индивидов, а также характером и разнообразием взаимодействий между этими индивидами.Согласно этому определению, простые социальные системы — это те, в которых животные редко взаимодействуют, и когда они это делают, взаимодействия, как правило, происходят в одном контексте (например, для воспроизводства) и почти никогда не повторяются с одним и тем же человеком. И наоборот, сложные социальные системы — это такие, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах (например, размножение, агрессия и добыча пищи), и часто со многими из одних и тех же людей. Две группы с одинаковым количеством социальных ролей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга по количеству индивидов, причем большие группы являются более сложными, чем группы меньшего размера.Две группы с одинаковым количеством людей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга количеством социальных ролей, при этом группы, имеющие больше социальных ролей, являются более сложными, чем группы с меньшим количеством социальных ролей.

Таким образом, сложность социальных систем связана с количеством взаимодействующих индивидов, различными типами (социальными ролями) этих индивидов, а также характером и разнообразием взаимодействий между этими индивидами.Согласно этому определению, простые социальные системы — это те, в которых животные редко взаимодействуют, и когда они это делают, взаимодействия, как правило, происходят в одном контексте (например, для воспроизводства) и почти никогда не повторяются с одним и тем же человеком. И наоборот, сложные социальные системы — это такие, в которых люди часто взаимодействуют в самых разных контекстах (например, размножение, агрессия и добыча пищи), и часто со многими из одних и тех же людей. Две группы с одинаковым количеством социальных ролей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга по количеству индивидов, причем большие группы являются более сложными, чем группы меньшего размера.Две группы с одинаковым количеством людей и схожей структурой отношений могут отличаться друг от друга количеством социальных ролей, при этом группы, имеющие больше социальных ролей, являются более сложными, чем группы с меньшим количеством социальных ролей. Наконец, две группы с одинаковым числом индивидов и одинаковым числом социальных ролей могут отличаться друг от друга структурой отношений, при этом группы, имеющие более диадические, триадические и более высокоуровневые отношения между людьми, являются более сложными, чем группы, в которых таких отношений меньше.Мы действительно отмечаем, что сравнение сложности групп, которые различаются по двум или всем трем параметрам, менее прямолинейно — однако недавние достижения в анализе социальных сетей предоставляют метрики, необходимые для таких сравнений (см. § 2 b (ii)). .

Наконец, две группы с одинаковым числом индивидов и одинаковым числом социальных ролей могут отличаться друг от друга структурой отношений, при этом группы, имеющие более диадические, триадические и более высокоуровневые отношения между людьми, являются более сложными, чем группы, в которых таких отношений меньше.Мы действительно отмечаем, что сравнение сложности групп, которые различаются по двум или всем трем параметрам, менее прямолинейно — однако недавние достижения в анализе социальных сетей предоставляют метрики, необходимые для таких сравнений (см. § 2 b (ii)). .

В то время как некоторым наше определение социальной сложности может показаться чрезмерно упрощенным, мы хотим подчеркнуть, что с этим определением гипотеза социальной сложности становится актуальной для понимания эволюции коммуникации у любого животного, у которого есть причина взаимодействовать с сородичами, независимо от конкретный контекст этого взаимодействия.Из разнообразия социальных сигналов, которые развивались по древу жизни, очевидно, что происхождению социальной коммуникации не предшествовало формирование сплоченных групп, а происходило от организмов, которые часто взаимодействовали с членами своего собственного вида в более общем плане.

(ii) Коммуникативная сложность

Было два типичных способа, которыми исследователи пытались измерить коммуникативную сложность внутри сигнальной системы определенного вида.Первый и наиболее распространенный — это количество отдельных отображений или сигналов в сигнальном репертуаре [32]. Например, самцы некоторых видов певчих птиц имеют очень большой репертуар разных песен, тогда как самцы других видов певчих птиц могут петь только один тип песен. У некоторых видов млекопитающих может быть два или более звуко различных сигнала, используемых в разных контекстах, связанных с обнаружением хищника, тогда как у других видов может использоваться только один тип сигнала тревоги при обнаружении любого типа потенциальной угрозы.Таким образом, при таком подходе аргумент состоит в том, что более широкий репертуар различных сигналов или отображений более сложен, чем меньшие репертуары отдельных сигналов или отображений. Мы отмечаем, что для определения размеров репертуара организмов важно изучать как производство сигналов в различных контекстах, так и ответы на (экспериментальное представление) сигналов. Простое описание вариаций в репертуаре сигналов — важный первый шаг в начале определения размера репертуара.Однако необходимо выйти за рамки этого и перейти к эмпирическому изучению и пониманию того, как сигналы используются сигнальщиками и как эти сигналы, в свою очередь, влияют на поведение получателя (например, различные теоретические подходы, такие как анализ оценки и управления [7] и значение сообщения анализ [33]), потому что это изучение и понимание могут, в свою очередь, пролить свет на природу и структуру самой социальной группы.

Простое описание вариаций в репертуаре сигналов — важный первый шаг в начале определения размера репертуара.Однако необходимо выйти за рамки этого и перейти к эмпирическому изучению и пониманию того, как сигналы используются сигнальщиками и как эти сигналы, в свою очередь, влияют на поведение получателя (например, различные теоретические подходы, такие как анализ оценки и управления [7] и значение сообщения анализ [33]), потому что это изучение и понимание могут, в свою очередь, пролить свет на природу и структуру самой социальной группы.

Сигналы репертуара часто отличаются градуированными вариациями. Например, два визуальных дисплея у видов приматов, кроме человека, могут использоваться людьми в функционально различных контекстах и могут быть надежно различимы как людьми-наблюдателями, так и представителями определенного вида.Однако два дисплея могут иметь общие лицевые мышцы и лежащие в основе нейрофизиологические основы и, в зависимости от аффективного или мотивационного состояния, могут позволить отдельному сигнальщику постепенно переходить от одного дисплея к другому. Точно так же надежно различимые голосовые сигналы с вокальным репертуаром птиц и млекопитающих могут, тем не менее, переходить от одного к другому. Более того, хотя сигналы часто описываются типологическими способами, внутри сигнала часто наблюдаются значительные вариации. Градуированные вариации внутри и между сигналами могут обеспечить дополнительное измерение коммуникативной сложности [34–37].

Точно так же надежно различимые голосовые сигналы с вокальным репертуаром птиц и млекопитающих могут, тем не менее, переходить от одного к другому. Более того, хотя сигналы часто описываются типологическими способами, внутри сигнала часто наблюдаются значительные вариации. Градуированные вариации внутри и между сигналами могут обеспечить дополнительное измерение коммуникативной сложности [34–37].

Второй важный способ, которым исследователи пытались измерить коммуникативную сложность, основан на теории информации и математической теории коммуникации [38]. Формально сложность сигнального канала измеряется его энтропией или неопределенностью — битами информации. Чем больше разнообразие элементов внутри конкретной сигнальной системы, тем больше неопределенность любого конкретного сигнального события, тем больше уменьшается неопределенность после того, как событие создается, и, следовательно, тем больше потенциальной информации или сложности в сигнальной системе в целом.Неформально подход теории информации неявно применяется всякий раз, когда исследователи классифицируют сложность на основе количества различных компонентов или элементов, составляющих данный сигнал (например, количество нот в данном вызове [39] или изменение амплитуды движений дисплея [40]). Более подробная информация предполагает большее количество различных сообщений и значений, возможных в системе сигнализации, но вопрос о сообщениях и значениях должен быть решен с помощью чувствительных мер производства сигнала отправителями в различных контекстах и экспериментов по восприятию / распознаванию сигналов с помощью приемники.Например, исследователи могут статистически различать несколько элементов в сигнале, но это может не совпадать с тем, на что животные на самом деле обращают внимание или даже различать в сигнале [41].

Более подробная информация предполагает большее количество различных сообщений и значений, возможных в системе сигнализации, но вопрос о сообщениях и значениях должен быть решен с помощью чувствительных мер производства сигнала отправителями в различных контекстах и экспериментов по восприятию / распознаванию сигналов с помощью приемники.Например, исследователи могут статистически различать несколько элементов в сигнале, но это может не совпадать с тем, на что животные на самом деле обращают внимание или даже различать в сигнале [41].

Для обоих этих типичных методов измерения коммуникативной сложности исследователи, проверяющие потенциальную роль социальной сложности, редко обращаются напрямую к реальным способам, которыми вариации в сигналах отправителей влияют на поведение получателей. Критически относясь к одному из наших исследований, например, Freeberg [42] экспериментально продемонстрировал, что размер группы может вызывать изменения в сложности голосовых сигналов у каролинских кур ( Poecile carolinensis ; исследование, описанное более подробно в § 3 a ), но не задокументировано, как эти изменения в сигнализации повлияли на способы, которыми отправители и получатели взаимодействуют друг с другом. Проблема особенно остро стоит в крупных сравнительных исследованиях, которые оценивают причины вариации сигналов среди близкородственных таксонов с использованием отчетов из первичной литературы, в которых обобщается информация о сигналах или размер репертуара сигналов для данного вида [40,43]. В большинстве случаев неизвестно, как вариации в передаче сигналов, передаваемые отдельными лицами этих видов, вызывают изменения в поведении получателя. Это не означает, что большие сравнительные исследования не имеют ценности; напротив, они могут предложить одни из самых убедительных доказательств в поддержку гипотезы о том, как могла развиваться коммуникация.Это также верно и для экспериментальных манипуляций социальной структурой, подобных упомянутой выше [42]. Но очевидно, что как сравнительные, так и экспериментальные исследования необходимо уравновесить какой-либо формой подтверждения того, что изменение сложности сигнала является функциональным (вызывает разные отклики от приемников). Таким образом, будущие исследования связей между социальной сложностью, с одной стороны, и коммуникативной сложностью, с другой, должны подчеркивать и раскрывать способы использования вариаций сигналов сигнальщиками в их оценке и управлении поведением других людей.

Проблема особенно остро стоит в крупных сравнительных исследованиях, которые оценивают причины вариации сигналов среди близкородственных таксонов с использованием отчетов из первичной литературы, в которых обобщается информация о сигналах или размер репертуара сигналов для данного вида [40,43]. В большинстве случаев неизвестно, как вариации в передаче сигналов, передаваемые отдельными лицами этих видов, вызывают изменения в поведении получателя. Это не означает, что большие сравнительные исследования не имеют ценности; напротив, они могут предложить одни из самых убедительных доказательств в поддержку гипотезы о том, как могла развиваться коммуникация.Это также верно и для экспериментальных манипуляций социальной структурой, подобных упомянутой выше [42]. Но очевидно, что как сравнительные, так и экспериментальные исследования необходимо уравновесить какой-либо формой подтверждения того, что изменение сложности сигнала является функциональным (вызывает разные отклики от приемников). Таким образом, будущие исследования связей между социальной сложностью, с одной стороны, и коммуникативной сложностью, с другой, должны подчеркивать и раскрывать способы использования вариаций сигналов сигнальщиками в их оценке и управлении поведением других людей.

(c) Прогнозы гипотезы социальной сложности

Основываясь на этих более ранних аргументах и идеях, гипотеза социальной сложности для коммуникативной сложности дает ряд четких, проверяемых прогнозов относительно сложности коммуникативных систем у видов или групп, которые различаются в зависимости от аспекты социальной сложности (вставка 2). Эти прогнозы представляют собой как сравнительный, так и экспериментальный подходы к конечным (филогенетическим) и ближайшим (эволюционным) вопросам, которые исследователи могут задать о коммуникативном разнообразии в изучаемых ими видах / популяциях / группах.

Вставка 2.

Предсказания гипотезы социальной сложности для коммуникативной сложности.

При обсуждении этих прогнозов ниже мы будем использовать «единицы» для обозначения первичного уровня анализа социальных групп или сетей индивидуумов для определенного вида или популяции. Эти единицы могут быть группами в традиционном смысле, соседями по территории, пулом потенциальных партнеров или любой сетью, в которой животные часто взаимодействуют друг с другом. Дополнительно отметим, что следующие прогнозы не являются исчерпывающими. Наконец, эти прогнозы предполагают, что единицы относительно стабильны (например, группы с одними и теми же отдельными членами в пространстве и в течение некоторого времени). Ближе к концу этого раздела мы рассматриваем нестабильные единицы — например, группы, индивидуальное членство в которых непостоянно и меняется во времени или пространстве.

Дополнительно отметим, что следующие прогнозы не являются исчерпывающими. Наконец, эти прогнозы предполагают, что единицы относительно стабильны (например, группы с одними и теми же отдельными членами в пространстве и в течение некоторого времени). Ближе к концу этого раздела мы рассматриваем нестабильные единицы — например, группы, индивидуальное членство в которых непостоянно и меняется во времени или пространстве.

(i) Размер единицы

На самом базовом уровне таксоны, в которых животные взаимодействуют с большим пулом сородичей, обычно будут иметь большую социальную сложность, чем те таксоны, в которых животные взаимодействуют с меньшим количеством сородичей, и поэтому мы можем предсказать большую коммуникативную способность. сложность таксонов с более крупными единицами (группы, стайки, стаи, территориальные сети и т. д.)). Это связано с тем, что по мере того, как количество людей в сети увеличивается до n , количество различных возможных ненаправленных индивидуально-индивидуальных отношений в сети увеличивается до [ n ( n — 1 ) / 2 ]. Сеть из двух человек имеет одно возможное отношение (A – B), сеть из четырех человек имеет шесть возможных отношений (A – B, A – C, A – D, B – C, B – D, C – D), а сеть из восьми человек имеет 28 возможных родственников. Для направленных отношений, в которых отношение между индивидуальным X и индивидуальным Y рассматривается как отличное от отношения между индивидуальным Y и индивидуальным X, справедлив тот же аргумент с числом возможных отношений, равным n ( n — 1). ).

Сеть из двух человек имеет одно возможное отношение (A – B), сеть из четырех человек имеет шесть возможных отношений (A – B, A – C, A – D, B – C, B – D, C – D), а сеть из восьми человек имеет 28 возможных родственников. Для направленных отношений, в которых отношение между индивидуальным X и индивидуальным Y рассматривается как отличное от отношения между индивидуальным Y и индивидуальным X, справедлив тот же аргумент с числом возможных отношений, равным n ( n — 1). ).

В какой-то момент размер группы должен стать слишком большим, чтобы отдельные люди могли узнавать или запоминать каждого другого человека в группе, не говоря уже о том, чтобы постоянно обновлять предыдущие взаимодействия с каждым другим человеком в группе. Учитывая затраты на социальное познание [44,45], должен быть верхний предел количества особей, которых можно запомнить для каждого вида или популяции. Например, геладас, Theropithecus gelada , встречается огромными группами, которые часто в несколько раз больше, чем группы близкородственных павианов чакма, Papio ursinus . Исследование воспроизведения с целью проверки распознавания голоса людей в геладах показало, что самцы гелад могут распознавать гораздо меньше людей, чем сеть людей, с которыми они регулярно контактировали [46]. Это поддерживает представление о стоимости социального познания, ограничивающей коммуникативную сложность в очень больших группах. Бергман [46] предположил, что основная «группа» у гелад, вероятно, на несколько порядков меньше, чем скопления, в которых они встречаются — «одна мужская единица», состоящая из самца-лидера, небольшого числа последователей самцов и самок и их потомков. по сравнению с несколькими сотнями особей, которые могут составлять скопление.Таким образом, простой размер единицы может иметь ограничения в качестве меры социальной сложности, если сравниваемые единицы достаточно велики или различаются по тому, насколько они стабильны или подвижны в структуре элементов. Простой размер единицы, казалось бы, обеспечивает более надежную меру социальной сложности, когда сравниваемые единицы стабильны и меньше (например, средний размер группы вида X из восьми особей по сравнению со средним размером группы вида Y из 24 особей).

Исследование воспроизведения с целью проверки распознавания голоса людей в геладах показало, что самцы гелад могут распознавать гораздо меньше людей, чем сеть людей, с которыми они регулярно контактировали [46]. Это поддерживает представление о стоимости социального познания, ограничивающей коммуникативную сложность в очень больших группах. Бергман [46] предположил, что основная «группа» у гелад, вероятно, на несколько порядков меньше, чем скопления, в которых они встречаются — «одна мужская единица», состоящая из самца-лидера, небольшого числа последователей самцов и самок и их потомков. по сравнению с несколькими сотнями особей, которые могут составлять скопление.Таким образом, простой размер единицы может иметь ограничения в качестве меры социальной сложности, если сравниваемые единицы достаточно велики или различаются по тому, насколько они стабильны или подвижны в структуре элементов. Простой размер единицы, казалось бы, обеспечивает более надежную меру социальной сложности, когда сравниваемые единицы стабильны и меньше (например, средний размер группы вида X из восьми особей по сравнению со средним размером группы вида Y из 24 особей). Отчасти это отражает сложность уравнивания типов групп по видам: для таких видов, как бабуины, которые живут в дискретных, стабильных социальных группах, «группа» обычно очевидна; но для таких видов, как гелада, которые живут в многоуровневых социальных системах с динамикой деления-слияния, не всегда очевидно, каков на самом деле эквивалентный уровень группировки [47].

Отчасти это отражает сложность уравнивания типов групп по видам: для таких видов, как бабуины, которые живут в дискретных, стабильных социальных группах, «группа» обычно очевидна; но для таких видов, как гелада, которые живут в многоуровневых социальных системах с динамикой деления-слияния, не всегда очевидно, каков на самом деле эквивалентный уровень группировки [47].

(ii) Плотность единиц

Социальные единицы, которые встречаются с высокой плотностью, приводят к тому, что индивиды взаимодействуют друг с другом с большей скоростью просто из-за более близкой пространственной близости. Учитывая более высокую скорость взаимодействия при высокой плотности, мы ожидаем увидеть большее разнообразие взаимодействий между людьми и, таким образом, предсказуем большую коммуникативную сложность для таких людей по сравнению с людьми в единицах с низкой плотностью. Этот аргумент о плотности единиц является одним из способов, при помощи которых две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.

(iii) Роли членов подразделения

Единицы, в которых существует большее количество различных социальных ролей, представляют большую социальную сложность, чем единицы с очень небольшим количеством различных социальных ролей. Например, одна группа может содержать пострепродуктивных самок и самцов, репродуктивных самок и самцов, репродуктивно зрелых, но не размножающихся молодых взрослых особей, группы потомства из предыдущего сезона размножения и множества текущего потомства, тогда как другая группа может содержать репродуктивных самок. и самцы и их группы текущего потомства.Первая группа будет больше представлять собой «информационный центр» и в большей степени единицу коллективного адаптивного поведения из-за разнообразия социальных ролей по сравнению со второй группой. Таким образом, мы могли бы предсказать большую сложность коммуникативных сигналов в единицах с более отчетливыми социальными ролями по сравнению с группами с меньшим количеством различных социальных ролей. Этот аргумент о ролях членов отряда — еще один способ, которым две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.

Этот аргумент о ролях членов отряда — еще один способ, которым две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.

(iv) Эгалитарная структура единиц

У многих видов с относительно стабильными многоиндивидуальными единицами существуют относительно стабильные иерархии доминирования среди членов. Сильно линейные иерархии доминирования — это иерархии, в которых наиболее доминирующий индивидуум вытесняет (как один поведенческий пример) всех других членов и не вытесняется никем, второй по величине доминирующий индивидуум вытесняет всех других членов, кроме наиболее доминирующего индивидуума, и не вытесняется никем. кроме наиболее доминирующего индивида и так далее до самого низа иерархии и наименее доминирующего, наиболее подчиненного индивида.В таких крутых линейных иерархиях степень возможных отношений внутри подразделения — особенно в форме направленных отношений — часто сильно ограничивается иерархией. В более эгалитарных обществах, в которых отсутствует строго линейная иерархия («умеренный деспотизм» у Schjelderup-Ebbe [13]), по определению наблюдается больше обращений агонистических взаимодействий, так что наиболее доминирующие индивидуумы вытесняют (продолжая поведенческий пример) всех других индивидуумов. больше, чем они вытесняют его, но многие из них иногда вытесняют его, и так далее по иерархии до наименее доминирующего, наиболее подчиненного человека.Помимо показателей агонистического поведения и иерархий доминирования, для оценки того, насколько эгалитарной или деспотичной может быть группа, могут оказаться полезными меры аффилиативного или сближения и приспособления взаимодействий. Теория сетей предлагает набор различных индексов социальных структур в группах, которые должны обеспечивать чувствительные показатели социальной сложности и разнообразия направленных отношений внутри групп [48–52]. Из-за большего разнообразия направленных отношений более эгалитарные сети должны обладать большей коммуникативной сложностью, чем менее эгалитарные, более «деспотические» группы.Этот аргумент эгалитарной структуры — еще один из способов, при помощи которых две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.

больше, чем они вытесняют его, но многие из них иногда вытесняют его, и так далее по иерархии до наименее доминирующего, наиболее подчиненного человека.Помимо показателей агонистического поведения и иерархий доминирования, для оценки того, насколько эгалитарной или деспотичной может быть группа, могут оказаться полезными меры аффилиативного или сближения и приспособления взаимодействий. Теория сетей предлагает набор различных индексов социальных структур в группах, которые должны обеспечивать чувствительные показатели социальной сложности и разнообразия направленных отношений внутри групп [48–52]. Из-за большего разнообразия направленных отношений более эгалитарные сети должны обладать большей коммуникативной сложностью, чем менее эгалитарные, более «деспотические» группы.Этот аргумент эгалитарной структуры — еще один из способов, при помощи которых две единицы с равным числом людей могут, тем не менее, иметь разную социальную и коммуникативную сложность.

(v) Размер жилища и ареала единицы

Когда группы или отдельные лица имеют относительно небольшие ареалы проживания, из-за большей плотности людей в окрестностях они, вероятно, будут взаимодействовать с другими (дополнительными) людьми с большей скоростью [ 53]. Если домашние ареалы стабильны не только в пространстве, но и в течение длительных периодов времени, животные, вероятно, будут взаимодействовать с одними и теми же людьми на границах домашнего ареала в течение длительных периодов времени.В более рассредоточенных таксонах с более крупными ареалами обитания уровень социальных взаимодействий с дополнительными единицами будет ниже. Таким образом, мы могли бы ожидать более широкую и более сложную социальную сеть для таксонов с меньшими ареалами обитания и, таким образом, предсказывать большую коммуникативную сложность по сравнению с таксонами с более крупными ареалами обитания, предполагая аналогичные общие скорости передвижения.

Если домашние ареалы стабильны не только в пространстве, но и в течение длительных периодов времени, животные, вероятно, будут взаимодействовать с одними и теми же людьми на границах домашнего ареала в течение длительных периодов времени.В более рассредоточенных таксонах с более крупными ареалами обитания уровень социальных взаимодействий с дополнительными единицами будет ниже. Таким образом, мы могли бы ожидать более широкую и более сложную социальную сеть для таксонов с меньшими ареалами обитания и, таким образом, предсказывать большую коммуникативную сложность по сравнению с таксонами с более крупными ареалами обитания, предполагая аналогичные общие скорости передвижения.

(vi) Стабильные и нестабильные блоки

Трудно произвести однозначный прогноз в отношении блоков, которые различаются по устойчивости элементов.Как описано выше в отношении размеров единиц, которые могут быть внешне огромными (например, сотни гелад в скоплении или «стаде»), но чьи основные единицы могут быть значительно меньше (например, десятки гелад в единицах из одного самца), единицы, которые являются очень изменчивые с точки зрения членства, их трудно охарактеризовать с помощью более простых показателей, таких как размер единицы или плотность единицы. Особи некоторых видов всегда можно найти в группах, но для каждого отдельного человека сеть взаимодействующих особей может полностью измениться со временем.С другой стороны, у некоторых видов с подвижной социальной структурой социальная сеть индивида может быть измеримой и конечной. Например, большие синицы, Parus major , представляют собой разновидность парных певчих птиц, которые демонстрируют «базовую структуру стада» — особи встречаются в стаях, которые меняют свой состав с течением времени и смешиваются с особями других стай в космосе. Сообщается, что размеры стаи больших синиц достигают 20–50 особей [54,55] или редко состоят из более чем двух особей [54,56].Возможно, разные методологии, определения стад и временные рамки этих исследований являются причиной разных оценок размера групп. В любом случае мы считаем, что у видов с нестабильной или даже полустабильной (например, большие синицы) групповой структурой исследователи должны уделять гораздо больше внимания измерениям социальных сетей, таким как оценки размера сети, разнообразия и эгалитарной структуры, о которых говорилось выше.

Особи некоторых видов всегда можно найти в группах, но для каждого отдельного человека сеть взаимодействующих особей может полностью измениться со временем.С другой стороны, у некоторых видов с подвижной социальной структурой социальная сеть индивида может быть измеримой и конечной. Например, большие синицы, Parus major , представляют собой разновидность парных певчих птиц, которые демонстрируют «базовую структуру стада» — особи встречаются в стаях, которые меняют свой состав с течением времени и смешиваются с особями других стай в космосе. Сообщается, что размеры стаи больших синиц достигают 20–50 особей [54,55] или редко состоят из более чем двух особей [54,56].Возможно, разные методологии, определения стад и временные рамки этих исследований являются причиной разных оценок размера групп. В любом случае мы считаем, что у видов с нестабильной или даже полустабильной (например, большие синицы) групповой структурой исследователи должны уделять гораздо больше внимания измерениям социальных сетей, таким как оценки размера сети, разнообразия и эгалитарной структуры, о которых говорилось выше. Эти меры, вероятно, предоставят более точные метрики для сравнения социальной сложности различных видов или популяций, чем более простые метрики, такие как размер группы.

Эти меры, вероятно, предоставят более точные метрики для сравнения социальной сложности различных видов или популяций, чем более простые метрики, такие как размер группы.

3. Краткий обзор свидетельств того, что социальная сложность влияет на коммуникативную сложность

Здесь мы кратко рассмотрим работу на сегодняшний день о потенциальных связях между социальной сложностью и коммуникативной сложностью у видов животных. В большей части этой работы использовались сравнительные подходы с участием двух или более видов, при этом некоторые применяли филогенетические сравнительные методы [40] для проверки роли социальной сложности в коммуникативной сложности в рамках явной эволюционной структуры. В более поздних исследованиях все чаще используются новые наборы поведенческих данных, охватывающие несколько видов, для выполнения филогенетического сравнительного анализа, который проверяет, в какой степени социальная сложность лежит в основе эволюции коммуникативной сложности между видами. Сравнительный метод — мощный инструмент для проверки гипотезы социальной сложности, и мы надеемся, что больше исследователей будут использовать такие подходы и растущую доступность больших наборов поведенческих данных в будущем. Еще одно направление, которое может оказаться плодотворным, — это подход к развитию, который будет особенно информативным для определения пластичности коммуникативной сложности внутри видов как функции социальной среды. У молодых людей, рожденных или вылупившихся из более сложных в социальном отношении групп, в конечном итоге развивается более сложная коммуникативная система по сравнению с людьми, рожденными или вылупившимися из менее сложных групп? Этот приблизительный подход может предложить мощный способ проверить гипотезу социальной сложности, поскольку этот подход может предлагать экспериментальную проверку на некоторых видах.Если исследователи смогут экспериментально манипулировать социальной сложностью групп, они смогут напрямую проверить, является ли социальная сложность причинным фактором коммуникативной сложности людей.

Сравнительный метод — мощный инструмент для проверки гипотезы социальной сложности, и мы надеемся, что больше исследователей будут использовать такие подходы и растущую доступность больших наборов поведенческих данных в будущем. Еще одно направление, которое может оказаться плодотворным, — это подход к развитию, который будет особенно информативным для определения пластичности коммуникативной сложности внутри видов как функции социальной среды. У молодых людей, рожденных или вылупившихся из более сложных в социальном отношении групп, в конечном итоге развивается более сложная коммуникативная система по сравнению с людьми, рожденными или вылупившимися из менее сложных групп? Этот приблизительный подход может предложить мощный способ проверить гипотезу социальной сложности, поскольку этот подход может предлагать экспериментальную проверку на некоторых видах.Если исследователи смогут экспериментально манипулировать социальной сложностью групп, они смогут напрямую проверить, является ли социальная сложность причинным фактором коммуникативной сложности людей.

Мы начинаем с обсуждения наиболее изученного сигнального канала для гипотезы социальной сложности — голосовой сигнализации. Затем мы обсуждаем некоторую работу, которая была проделана по другому каналу — визуальной сигнализации. Исследования других модальностей сигналов реже, и они оставлены для следующего раздела (см. § 5).Мы действительно отмечаем захватывающие события в вопросе социальной сложности и разнообразия химических сигналов, зарегистрированные недавно у нечеловеческих видов приматов [57,58].

(a) Акустический канал