На земли оформят паспорта :: Бизнес :: РБК

Как предлагают повышать плодородие

Ключевое изменение, которое предлагает «Опора России», — ввести государственные нормы плодородия земель. Какие именно это будут нормы, в законопроекте не указано: научно обоснованные показатели плодородия земель и их значения еще предстоит разработать.

Читайте на РБК Pro

Ростки пессимизма: почему российские аграрии впали в депрессиюДля «повышения эффективности» сельского хозяйства «Опора России» предлагает ввести паспортизацию для каждого участка земли сельхозназначения.

Оформлять такой паспорт должны будут владельцы сельхозугодий, землепользователи и арендаторы земель, где производится сельхозпродукция. Для личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также крестьянских и фермерских хозяйств он не потребуется.

Срок действия паспорта — пять лет, при переходе права собственности на землю он будет переоформляться. Владельцы земли «в уведомительном порядке» должны будут направлять документ в Минсельхоз и Россельхознадзор, при необходимости — в Росреестр.

Зачем нужны изменения

Введение норм и усовершенствованной оценки состояния земли позволит более эффективно управлять плодородием и проводить мероприятия по его восстановлению, в том числе за счет финансирования в рамках госпрограмм, указано в пояснительной записке к законопроекту. Эффективная оценка состояния плодородия почв, в том числе на уровне конкретных хозяйств, позволит предотвратить выбытие сельхозугодий из-за деградации, а усовершенствованный госучет показателей плодородия даст возможность сформировать банк данных, необходимых для управления плодородием земель.

Соблюдение требований по обеспечению плодородия и охране земель может стать критерием или условием для предоставления сельхозпроизводителю господдержки, поясняют авторы инициативы. Уровень цифровизации позволяет провести паспортизацию участков в кратчайшие сроки, уверен первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Он напомнил, что сейчас паспорта плодородия уже есть у земель сельхозназначения в Московской области: власти региона сделали их обязательными еще в 2016 году.

В результате паспортизации земель сельхозназначения в России появится карта плодородия земель, что в разы повысит эффективность сельского хозяйства, особенно для малых сельхозпроизводителей, поскольку крупные агрохолдинги и так могут позволить себе регулярно проводить экспертизу земель, добавляет Корочкин. Оценка состояния плодородия почв и мероприятий, необходимых для его восстановления, также может иметь значение для оценки стоимости земли при приватизации земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и при продаже государством принудительно изъятых земельных участков.

Сейчас закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает, что участок может быть принудительно изъят у собственника в судебном порядке, если он эксплуатировал его с нарушениями, которые привели к существенному снижению плодородия почв, напоминают авторы законопроекта. Такое нарушение относится к категории ненадлежащего использования земли, указывает партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. Случаи изъятия земельных участков по этой статье, по его словам, были, но они достаточно редки, потому что привлечь к ответственности владельцев не так просто.

Сейчас государство фактически не обладает актуальной информацией о состоянии сельхозугодий — последний раз инвентаризация сельхозземель проводилась еще в 1980-х годах. В случае если предлагаемый «Опорой России» законопроект будет принят, оснований для привлечения владельцев к ответственности за ненадлежащее использование сельхозугодий будет больше, констатирует Некрестьянов. Если сельхозугодья простаивают больше трех лет, их также могут изъять, говорил в интервью «Ведомостям» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, прецедент уже был: в Дмитровском районе по решению суда изъят участок 10 га и затем продан на торгах.

Если сельхозугодья простаивают больше трех лет, их также могут изъять, говорил в интервью «Ведомостям» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, прецедент уже был: в Дмитровском районе по решению суда изъят участок 10 га и затем продан на торгах.

Поставить под контроль использование земель сельхозназначения пытался еще предыдущий глава Минсельхоза Александр Ткачев. Для этого он предлагал разработать системы оценки и шкалу, а также ускорить изъятие сельхозугодий у тех, кто не использует землю, например, в течение двух лет. «Зачем давать возможность собственнику обманывать, выкручиваться? Если он на протяжении двух-трех лет на ней не работал и там уже кустарники пятилетние, то нет смысла дальше держать ее у него», — заявлял Ткачев.

Что думают крупнейшие латифундисты

Крупнейшим владельцем сельскохозяйственной земли в России на май 2019 года, по данным консалтинговой компании BEFL (она составляет такой рейтинг каждый год), стал агрохолдинг «Мираторг». В 2018 году его земельный банк увеличился до 1 млн га (год назад было 676 тыс. га), что позволило ему опередить многолетнего лидера — группу «Продимекс» Игоря Худокормова, у которой 865 тыс. га. Среди других крупнейших землевладельцев России — группа «Русагро» Вадима Мошковича (650 тыс. га), Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, который связывают с семьей экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева (649 тыс. га). Пятерку лидеров замыкает крупнейший производитель молока «ЭкоНива-АПК» с 504 тыс. га.

га), Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, который связывают с семьей экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева (649 тыс. га). Пятерку лидеров замыкает крупнейший производитель молока «ЭкоНива-АПК» с 504 тыс. га.

Гендиректор «Русагро» Максим Басов считает, что чем меньше регулирования со стороны государства, тем лучше. «Улучшать плодородие земель надо, но собственники и так этим будут заниматься», — говорит он. Государство должно заботиться о плодородии земель, возражает основатель и президент «Эконивы» Штефан Дюрр, но в случае нарушений штрафы для компаний не должны быть жесткими, по крайней мере первое время, а для тех, кто соблюдает нормативы, следует предусмотреть господдержку. Президент «Мираторга» Виктор Линник отказался от комментариев.

Сколько сельхозугодий в России

В России, по данным Росреестра, — 383,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения (данные на 1 января 2018 года, информации за прошлый год пока нет). Из них гражданам и юридическим лицам принадлежит 33%, остальные сельхозземли находятся в государственной и муниципальной собственности.

Площадь сельскохозяйственных земель в России постепенно сокращается: за четыре года, с 2014-го по 2017-й, общая площадь сельхозземель сократилась на 3,3 млн га. Для сравнения: это больше, чем площадь всего Крымского полуострова. За последние десять лет (с 2008-го по 2018-й) сельхозземель в России стало меньше на 20 млн га.

В 2018 году сельхозугодья в России впервые с начала кризиса подешевели, констатировал аналитический центр «Совэкон»: цена 1 га в основных аграрных регионах упала от 3 до 22% по сравнению с 2017-м. Причина — рекордный урожай 2017 года, из-за которого снизились цены основных сельхозкультур и рентабельность аграриев. На цене сельхозземли сказалась и потеря к ней интереса профессиональных застройщиков, которые приобретали сельхозугодья для последующего коммерческого использования: после того как государство стало уделять больше внимания развитию АПК, переводить участки под иные виды использования, например под застройку, стало сложнее.

Тем не менее значительная часть сельхозугодий переводится в земли поселений для жилой и коммерческой застройки: каждый год в среднем 50–60 тыс. га становятся частью городов и сел. Власти Подмосковья последние годы говорят о регулировании перевода сельхозземель под жилую застройку. Однако перевод все же происходит: за три года (в 2015–2017 годах) в земли поселений в Московской области было переведено 19,8 тыс. га.

га становятся частью городов и сел. Власти Подмосковья последние годы говорят о регулировании перевода сельхозземель под жилую застройку. Однако перевод все же происходит: за три года (в 2015–2017 годах) в земли поселений в Московской области было переведено 19,8 тыс. га.

Российские мегаполисы разрослись именно в результате застройки бывших сельхозземель. Это использовали и предприниматели, которые скупали сельхозпредприятия, меняли вид использования земли и продавали участки для жилой и коммерческой застройки. Когда на бывшем сельскохозяйственном участке разрешают строить многоэтажные дома, то стоимость земли, если она удачно расположена, может вырасти в 100 раз, говорит партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. Если же такая земля далеко от мегаполиса и не обеспечена транспортной инфраструктурой, то повышения ждать не стоит. Вместе с тем перевод сельхозугодий в земли под жилую или коммерческую застройку — длительный процесс, указывает Лехмус: сначала нужно доказать, что земли неплодородны, и перевести их в подкатегорию земель сельхозпроизводства, затем включить их в границы населенного пункта (категория земель поселения) и только потом внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки.

По его словам, деятельность ленддевелоперов, занимающихся переводом земли сельхозназначения, в том числе сельхозугодий, связана с большим количеством рисков: из десяти проектов необходимую документацию удается получить в среднем на один-два проекта.

Росреестр

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЕЛЬНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА в 2018 ГОДУ

Земли, находящиеся в границах Республики Тыва, составляют земельный фонд республики. В состав земельного фонд республики входят следующие категории земель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо-охраняемых природных территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

По данным федерального государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2019 года земельный фонд Республики Тыва составил 16860357 га земель.

По сравнению с предыдущим годом в 2018 году в структуре земельного фонда произошли следующие изменения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2018 года составляла 3366031,03 га. На 1 января 2019 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3363957,03 га. По сравнению с прошлым годом площадь земель категории сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 2074 га. Из 2074 га земель переведено: в категории земель населенных пунктов 2010,8 га, в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) – 25,1 га, в категории земель особо-охраняемых территорий и объектов 38,1 га.

В результате переводов площадь земель населенных пунктов на 1 января 2019 года увеличилась на 2010,8 га и составляет 47178,37 га. На 1 января 2018 года составляла 45167,57 га.

Увеличение земель населенных пунктов связано с включением земель сельскохозяйственного назначения Пий-Хемского района в границы земель населенного пункта г. Кызыла – столицы Республики Тыва.

Площадь земель промышленности на 1 января 2018 года составляла 20120,4 га. За отчетный период общая площадь земель промышленности увеличилась на 25,1 га и составила 20145,5 га.

Увеличение площади земель промышленности и иного специального назначения произошло за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения под земли иного специального назначения – скотомогильники, полигоны бытовых отходов, кладбища, а также в целях ведения работ по добыче полезных ископаемых.

Площадь земель особо-охраняемых территорий и объектов на 1 января 2018 года составляла 655175 га, на 1 января 2019 года составляет 655213,1 га. По сравнению с предшествующим годом общая площадь земель увеличилась на 38,1 га.

По сравнению с предшествующим годом общая площадь земель увеличилась на 38,1 га.

Увеличение земель особо-охраняемых территорий и объектов связано с отведением земель в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, также в целях организации лечебно-оздоровительной местности для лечения и отдыха граждан.

Переводы земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в другие категории осуществлены в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва.

К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям, организациям товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным предприятиям, научно–исследовательским учреждениям. В нее также входят земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, индивидуального предпринимательства, садоводства, огородничества, дачного строительства, животноводства, сенокошения и выпаса скота, а также предоставленные гражданам для сельскохозяйственного использования.

В структуру земель категории сельскохозяйственного назначения также входят земли фонда перераспределения. Площадь земель фонда перераспределения в категории земель сельскохозяйственного назначения в отчетном году уменьшилась к уровню 2017 года на 18007,97 га. Уменьшение площади земель фонда перераспределения связано с предоставлением гражданам земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, животноводства, садоводства, огородничества, дачного строительства, а также предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для производства сельскохозяйственной продукции.

За отчетный период из земель фонда перераспределения республики предоставлены земельные участки гражданам: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 357 га, для ведения личного подсобного хозяйства 227,93 га, для ведения животноводства 536,3 га, для сельскохозяйственного использования (производства) 10078,55 га, для садоводства 548 га, огородничества 121,6 га, для ведения дачного хозяйства 343,59 га.

Также предоставлены земельные участки 5795 га 6 юридическим лицам.

Кроме того изменения произошли в категории земель населенных пунктов.

За отчетный 2018 год в границах населенных пунктов Республики Тыва, вовлечены в оборот незастроенные земли (пастбища) общей площадью 38,3 га. Всего под индивидуальное жилищное строительство выделено 395 земельных участков. Данные земельные участки предоставлены в рамках республиканских программ по поддержке многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов.

Кроме этого, для обеспечения жильем детей-сирот в республике продолжается строительство жилых домов, растет количество земельных участков, отведенных для этих целей.

Анализ сводных данных по республике, полученных в результате обобщения годовой земельной статистической отчетности, свидетельствует о том, что изменения земельного фонда коснулись в основном земель сельскохозяйственного назначения, в том числе фонда перераспределения.

С докладом «О состоянии и использовании земель в Республике Тыва в 2018 году» и со сведениями статистического отчета «О наличии и распределении земель Республики Тыва за 2018 год» можно ознакомиться на сайте Росреестра в сети-интернет, в территориальной сети Управления Росреестра Республики Тыва, в разделе «Открытая служба» в подразделе «Статистика и аналитика» — «Государственный мониторинг земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения».

Хунай-оол Ч.Р. – ведущий специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии, землеустройства, мониторинга земель и

кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Республике ТываФермерское дело на 1 Га – перспектива реализации своих желаний

© Источник:. moigektar.ru

16 Сен 2021, 23:22Когда человек созрел для того, чтобы организовать собственное дело с нуля, на ум приходит покупка земельного участка, где будет выстроена родовая усадьба, а вокруг нее будут поля с зерновыми, водные хозяйства на берегу Волги или грибные/лесные угодья.

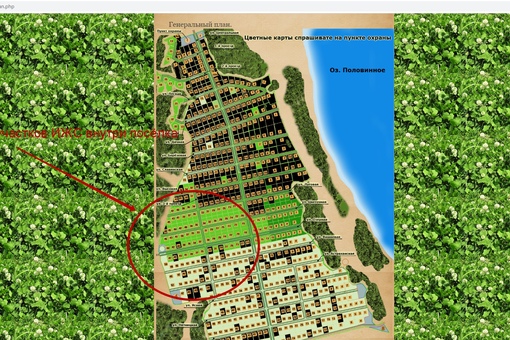

В проекте «Усадьба подо Ржевом» появилась возможность приобрести участок сельскохозяйственного назначения для постройки усадьбы и развития фермерского дела. И все это по разумным ценам в месте, привлекательном для экотуристов и расположенном недалеко от крупных населенных пунктов. В будущем участки этого региона станут особенно популярными, поскольку Москва расширяется на запад, а значит инфраструктура будет расти в заданном направлении.

И все это по разумным ценам в месте, привлекательном для экотуристов и расположенном недалеко от крупных населенных пунктов. В будущем участки этого региона станут особенно популярными, поскольку Москва расширяется на запад, а значит инфраструктура будет расти в заданном направлении.

Почему фермерское дело?

Поскольку экономика России страдает из года в год в связи с внешними факторами, некоторые отрасли получили мощный стимул для развития. Одной из таких областей является сельское хозяйство. Оптимальный вариант – земля в Подмосковье или близлежащих регионах с последующим развитием фермерского дела.

Сельское хозяйство выигрывает перед другими отраслями, поскольку не требует большого количества вложений для развития растениеводства или животноводства. За пределами крупных городов можно начать бизнес с минимальными расходами без боязни быть вытесненным конкурентами, тем более что государство помогает фермерам.

Именно благодаря государственной поддержке фермерские хозяйства стали выгодным и перспективным направлением.

Где купить участок и организовать ферму?

В последние годы особенно популярными становятся земельные участки в Подмосковье и близлежащих регионах. Благодаря соседству с крупными городами собственник находит рынки сбыта, тем более что сейчас люди стремятся закупать фермерские продукты. И это касается не только жителей мегаполисов, но и близлежащих к Москве городов.

Экологически чистая продукция – тренд правильного питания, ведь сроки годности минимальны, производство налажено в экологически чистых условиях, а значит и пользы от таких продуктов больше.

Кроме того, в данном регионе бюджет в профиците, а значит фермерам полагаются большие льготы, чем для других областей РФ. Оптимальный вариант – покупка участка в проекте «Усадьба подо Ржевом». Здесь соблюдены все условия как для строительства родовой усадьбы, так и для развития с/х бизнеса.

Почвы и климат, экология и рынок сбыта, достаточная площадь участка – каждый из этих факторов говорит в пользу приобретения места для строительства и развития.

Важные этапы:

Выбор участка. Лучше приобрести территорию, чем оформлять аренду. Это дополнительные расходы, но никто не будет контролировать процесс деятельности, кроме самого хозяина.

Выбор направления деятельности. Самые популярные направления в сельском хозяйстве: разведение животных (крупного рогатого скота, свиней, кроликов), установка пасеки и производство меда, растениеводство (овоще-, садоводство, высадка зерновых и ягодных культур), птицеводство.

Необходимость в найме рабочей силы. Этот фактор зависит от размера обрабатываемой территории, однако с расширением бизнеса потребуется найм третьих лиц.

Рынок сбыта. Начинающий фермер должен оценить конкуренцию на рынке и искать торговые точки для последующего сотрудничества. Если предприниматель включен в государственную программу, то проблем с реализацией продукции не возникнет.

Все же необходимо помнить, что при стесненных средствах не рекомендуется распылять деньги. Важно их вложить в одно направление. Уровень рентабельности напрямую зависит от грамотного сочетания указанных направлений и способствует постепенному расширению бизнеса.

Родовые усадьбы: мечта превращается в реальность

Проект «Усадьба подо Ржевом» позволяет воплотить смелые мечты в реальность, поскольку стоимость каждого участка в зависимости от зоны очень привлекательная. Клиент может построить усадьбу своей мечты и даже обустроить небольшую ферму, водное хозяйство на берегу Волги или организовать грибную охоту.

Если использовать участок как дачный, то добираться до него можно как на личном, так и на общественном транспорте. Благо на данный момент уже функционирует железнодорожная «Ласточка», которая довезет до Москвы за 3 часа. Этот регион становится перспективнее с каждым днем, поскольку столица расширяет свои владения в западном направлении, а значит развитая инфраструктура доберется и до указанного региона.

Поиск

фантастика, драма, приключения

спорт, биография, драма

ужасы

фантастика, фэнтези, боевик, приключения

комедия

триллер, детектив, криминал, драма, ужасы

мультфильм, приключения, семейный, вестерн

ужасы, триллер, криминал, детектив

приключения, история

мультфильм

драма, фантастика

комедия, криминал

триллер, драма

ужасы

драма

фантастика, триллер, мелодрама, детектив

мультфильм, комедия, приключения, семейный

мультфильм, комедия, приключения, семейный

фантастика, боевик, комедия

приключения, комедия, фэнтези

мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

(PDF) Рынок сельскохозяйственных земель в России: жизнь с ограничениями

требует как минимум трех посещений, а временные задержки существенно больше

, чем показано. По собственному опыту автора, для вывода единого земельного участка

из долевой собственности требуется до 1 года постоянного проживания

.

Перечень документов, которые должны быть представлены в каждом офисе, не является строго определенным.

. Так что каждый офис нужно посещать снова и снова.Например,

, как только совместные владельцы долей достигли соглашения об изъятии

определенного участка, участок должен быть отмечен на земле, а

зарегистрирован в кадастре. Порядок регистрации определяется законом

, но закон не определяет точных требований к документам. Это

, почему чиновники на местном уровне выдвигают свои собственные требования. В Московской области девять

из 10 шагов, которые должен выполнить заявитель, не предусмотрены законом

, требуют подачи дополнительных документов или являются частью списка устных требований

, которые не указаны ни в каких официальный документ.

В этой ситуации корпорации, которые могут позволить себе нанять консультантов и имеют

специализированных сотрудников, отвечающих за регистрацию транзакций, находятся в выгодном положении. Это типичный пример рыночной асимметрии, когда некоторые

агентов имеют больше информации, чем другие, в силу своего официального положения,

больших финансовых возможностей или способности нанимать экспертов. Фермы, принадлежащие агрохолдингам

(Rylko and Jolly, 2005), имеют доступ к профессиональному персоналу в штаб-квартире

и являются ярким примером организаций, которые в меньшей степени подвержены бюрократическим сложностям при регистрации земли.С другой стороны, масса

владельцев долей земли, фермеров-крестьян и традиционных фермерских хозяйств

— слабые игроки в этом процессе: им приходится тратить столько времени и денег

на регистрацию, что они часто просто отказываются от регистрации. права пользования землей, которая не имеет юридической регистрации

.

Чтобы упростить процедуру покупки земли, покупатели прибегают к генеральной доверенности

или дарят землю. С генеральной доверенностью поверенного

продавец получает деньги и уполномочивает третье лицо продать земельную долю

и завершить все необходимые мероприятия.При дарении земли

нет необходимости предлагать долю другим преимущественным покупателям (совместным собственникам

, областному правительству или муниципалитету). Эти механизмы «неполной регистрации

» сопряжены с риском для покупателя, поскольку доверенность может быть отозвана до завершения регистрации передачи прав покупателю,

и подарок может быть аннулирован как фиктивный. сделка. Тем не менее, покупатели готовы пойти на риск, потому что цены на землю растут очень быстро (цена земли в

Можайском районе Московской области выросла в 20 раз с января

2003 по июнь 2004 года).

Стоимость всей процедуры преобразования земельного пая в участок площадью

земли (согласно действиям в столбце 4 Таблицы 6) можно оценить как

, сравнив рыночную стоимость земельного пая с рыночной ценой.

N Шагайда

Рынок сельскохозяйственных земель в России

136

Сравнительные экономические исследования

(PDF) Земельная политика в России: новые вызовы

3 Основные землевладельцы в России

Одной из целей земельной реформы была приватизировать земли сельскохозяйственного назначения и передать их

физическим лицам.В качестве промежуточных результатов реформ рассмотрим структуру собственности на землю сельскохозяйственного назначения

, акцентируя внимание на доле земель сельскохозяйственного назначения

, остающихся в государственной собственности. К сожалению, статистические органы не отслеживают

изменений в структуре собственности на сельскохозяйственные земли, в то время как в Регистре единых прав и

транзакций (EGRP) не указывается тип земли (сельскохозяйственная или

другая), которая регистрируется или проходит операцию. .Структура может быть точно рассчитана

только в том случае, если у нас есть подробная документация о приватизационных процессах

с начала 1990-х годов и всех последующих изменениях в сельской местности. Проведенные авторами расчеты

представлены в таблице 4.

Таблица 3 Группировка административных единиц России по доле земель сельскохозяйственного назначения в фактическом использовании

Процент

используемых земель

Количество

административных единиц подразделения

> 90 9 Республик: Кабардино-Балкария, Башкортостан, Алтай, Татарстан,

Удмуртия

Область: Ростов

Территории: Ставрополь, Краснодар

Автономная область: Чукотка 80

.1–90 11 республик: Калмыкия

Автономная область: Ненецкая

Области: Белгородская, Липецкая, Воронежская, Кемерово, Ново-

бирск, Амур, Омск, Орёл

Территория: Алтай

70,1–80 19 республик: Саха (Якутия), Мордовия, Марий Эл, Чувашия,

Карелия, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Тыва

Области: Биробиджанская, Тюменская, Курская, Оренбургская, Самарская, Вол-

гоград, Тамбов, Сара, Челябинск

Территория: Пермь

60.1–70 18 республик: Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская

Автономная область: Ямало-Ненецкий

Области: Астраханская, Пензенская, Томская, Свердловская, Рязанская,

Нижний Новгород, Курган, Ленинград,

, Владимир, Вологда.Ярославль

Территория: Забайкальский, Хабаровск, Красноярск

50.1–60 14 Республик: Коми, Хакасия

Автономный округ: Ханты-Мансийск-Югра

Области: Костромская, Калининградская, Иркутская, Сахалинская, Калининградская, Сахалинская ,

Ульяновск, Брянск, Псков, Камчатка

Территория: Приморский

40–50 8 Республика: Бурятия

Области: Калужская, Ивановская, Тверская, Архангельская, Новгородская,

Мурманск, Смоленск, Смоленск

2 <Чечня

Область: Магадан

Источник: Сельскохозяйственная перепись (2006)

38 N.Шагайда и З. Лерман

Практический пример Карелии и Якутии

Несмотря на суровый климат, сельское хозяйство на северных окраинах России по-прежнему остается основой продовольственной безопасности. Исторически сложилось так, что в обоих регионах, изучаемых в данной статье — Республике Карелия и Республике Саха (Якутия) — сельскохозяйственная деятельность, такая как молочное животноводство и даже земледелие, были хорошо адаптированы к местным условиям, включая традиционные виды деятельности, такие как коневодство, типичное для Якутии.Использование трех разных источников информации — официальной статистики, экспертных интервью и полевых наблюдений — позволило нам сделать вывод о сходстве и различиях в развитии сельского хозяйства и землепользования этих двух исследуемых регионов. Различия связаны с агроклиматическими условиями, историей расселения, специализацией и пространственной структурой экономики. В обоих регионах сельское хозяйство сосредоточено в районах с наиболее подходящими природными условиями. Но даже там использование сельскохозяйственных земель сокращается, особенно в Карелии.Оба региона подвержены влиянию сезонности, но различаются по степени ее влияния. Особую роль играет географическое положение, а недостатки, вызванные удаленностью, в какой-то мере становятся преимуществом, как в Якутии. Эффект близости неоднозначен. В Карелии влияние соседней Финляндии незначительно по сравнению с соседним вторым городом России — Санкт-Петербургом.

1 Введение

Настоящая статья основана на тематическом исследовании двух крупных административных регионов Российской Федерации — Республики Карелия (далее Карелия) и Республики Саха (Якутия).Территория обоих регионов официально считается в России Крайним Севером. Это понятие применяется ко всей территории Якутии, крупнейшего субъекта Российской Федерации, а также крупнейшего административного региона мира с земельной площадью 3 084 тыс. Км 2 . Пять административных районов (улусов) Якутии имеют выход к Северному Ледовитому океану и официально входят в арктическую зону России. Даже в южной части республики климат резко континентальный. Средняя температура января от −29.От 0 до −38,0 ° C и в июле — от 9,0 до 13,0 ° C. Есть места, где годовая амплитуда температуры может достигать 100 ° [1]. Территория Якутии малонаселенная со средней плотностью населения 0,31 чел. / Км в среднем 2 . Его добывающая экономика (золото, алмазы, добыча угля и т. Д.) Определяет локальное распределение поселений. В то же время доля сельского населения в Якутии — почти 35% — нетипично для северных регионов России. Специфика агроклиматических условий определяется суровостью климата (здесь находится «полюс холода» Северного полушария) и распространенностью многолетнемерзлых грунтов.Сумма активных температур колеблется от 1100 до 1600 ° C, но безморозный период в республике непродолжительный: всего 67–76 дней в зависимости от местности. Тем не менее, земледелие практикуется в долинах рек Центральной и Южной Якутии, где короткое, но жаркое лето (17 июля 2011 г. в Якутске была зафиксирована рекордная температура воздуха + 38,4 ° C) позволяет даже сажать баклажаны, кукурузу и арбузы. [2]. Большинство сельскохозяйственных культур требуют орошения, так как годовое количество осадков составляет всего 250 мм в низинах и до 600 мм в горах.Большие территории Якутии подходят для выпаса крупного рогатого скота, лошадей и оленей.

В Карелии примерно половина из 180,5 тыс. Км 2 территории отнесена к Крайнему Северу, а остальные административные районы и городские муниципалитеты приравнены к этой категории. Климат в Карелии более мягкий, чем в Якутии, и его можно отнести к переходному от морского к умеренно-континентальному, с обилием осадков и, в основном, с циклоническим типом погоды [3].Агроклиматические ресурсы южной части Карелии позволяют выращивать ряд культур, характерных для Нечерноземной (преобладание нечерноземной) зоны России, в основном зерновые (рожь, ячмень, овес), картофель и овощи. Но возможности выращивания растений в открытом грунте ограничены — регион отнесен к зоне рискованного земледелия. Среднегодовая температура воздуха в республике составляет от 0,0 ° C на севере до + 3,5 ° C на юге, а годовая амплитуда температуры — от 23 ° C.0 и 30,0 ° С. Самый холодный месяц в году — январь (среднемесячная температура от −9,0 до −13,0 ° C), а самый теплый месяц года — июль (среднемесячная температура от +14,0 до + 17,0 ° C). Сумма активных температур в Карелии колеблется с севера на юг от 900 до 1600 ° C. Безморозный период в республике составляет 80–130 дней, а на островах Ладожского озера — 150 дней в году [4]. Чрезмерное количество осадков — до 700 мм — препятствует возделыванию сельскохозяйственных культур, но благоприятно для сенокосов и естественных пастбищ для молочного скота.

Земледелие возникло в Карелии в средние века с крестьянской колонизацией Новгорода и распространением земледелия среди местных финно-угорских народов (карелы, вепсы и финны). Кроме того, крестьянское хозяйство дополнялось крупномасштабным земледелием в монастырях (зерновые и овощи) и молочным животноводством. В Якутии традиционным занятием коренных жителей было оленеводство. В 14–15 вв. Тюркоязычные племена из Средней Азии, предки якутов, расселились по долинам центральной и южной частей современной Якутии.Они ввели крупный рогатый скот и коневодство. Лошади и по сей день являются важным источником мяса и молока в рационе якутов. Русская колонизация Якутии началась в 17 веке; с того времени земледелие практиковалось только на небольших участках возле русских поселений. Следующий этап развития сельского хозяйства как в Карелии, так и в Якутии начался в советские времена с распространением горнодобывающей деятельности. В СССР концепция продовольственного самообеспечения отдаленных северных регионов предполагала создание крупных высокодотационных совхозов.Лишь часть из них уцелела в России после перехода к рыночной экономике в 1990-х годах. В настоящее время некоторые из этих крупных хозяйств предпринимаются попытки за счет инвестиций горнодобывающих компаний. Также начали развиваться высокотехнологичные агротехнологии, такие как гидропоника и теплицы. Чтобы поддержать коренное население, федеральные и региональные правительства запустили программы по развитию их традиционных видов деятельности, таких как оленеводство и коневодство.

Все вышеупомянутые факторы создали особые условия для развития сельского хозяйства и повлекли за собой изменения в землепользовании, которые являются предметом настоящего исследования.Считаем важным констатировать, что два выбранных региона — Карелия и Якутия — являются представителями, чтобы выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются все северные регионы России в этих областях.

В этой статье мы делаем вид, что сравниваем два региона, которые представляют собой две крайности из разнообразия более чем десятка крупных административных регионов России, расположенных на севере этой страны. Два выбранных региона — Карелия и Якутия — представляют собой европейский и азиатский север России, которые имеют некоторые общие черты, но также имеют ярко выраженные различия в землепользовании и развитии сельского хозяйства.Мы пытаемся отразить и объяснить самые последние данные, используя различные источники, включая полевые наблюдения авторов и глубинные интервью с местными экспертами, которые компенсируют недостаточность имеющихся публикаций.

2 Методы

Сравнение развития сельского хозяйства и землепользования в двух регионах России — Карелии и Якутии (Рисунок 1) — основано на трех разных источниках: официальной статистике, интервью экспертов и полевых наблюдениях.

Рисунок 1

Район исследования.Составлено авторами.

Последние два имеют особое значение из-за несовершенной методологии и низкой частоты сбора данных официальными статистическими органами. Что касается статистических данных, мы должны констатировать, что в России, особенно на региональном уровне, иногда сложно найти последовательные статистические данные по землепользованию. Например, «сельскохозяйственная земля» в российской статистике означает всю землю, принадлежащую сельскохозяйственным предприятиям, фермерам и домашним хозяйствам, даже если они не используются в течение многих лет.Он часто покрыт вторичными лесами, спонтанно выращенными в 1990-х годах, когда сельскохозяйственная деятельность резко сократилась. С другой стороны, есть регионы, то есть за берегом Ладожского озера в Карелии и недалеко от Якутска, где сельскохозяйственные угодья массово превращались в дачи (второстепенные дома на небольших приусадебных участках). Это явление хорошо видно на спутниковых снимках, но в официальной статистике на него нет никаких упоминаний.

В статистике посевные площади подсчитываются с высокой степенью погрешности даже во время сельскохозяйственной переписи (второй, проведенной в России в 2016 году).Что касается естественных пастбищ и сенокосов, то их площадь недооценивается, особенно в отдаленных северных регионах. То же самое касается содержания домашних животных (в основном недооцененных) и стоимости сельскохозяйственной продукции. Это не позволяет правильно измерить интенсивность землепользования. Существуют огромные расхождения в оценке количества работников, занятых в сельскохозяйственном секторе: в России подсчитывается среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве в целом, не говоря уже о том, что статистика полностью игнорирует сезонность. рабочие.Тем не менее, мы составили общие карты структуры землепользования сельскохозяйственных земель для обоих исследуемых регионов на уровне их административных единиц и считаем их полезными для сравнений и выводов.

Наконец, необходимо отметить отсутствие исследований землепользования в северных регионах России на основе данных дистанционного зондирования. В России есть лишь несколько примеров такого рода исследований даже для регионов [5] в пределах основных развитых частей страны.

Что касается статистики, мы использовали: (1) статистические базы данных, полученные от Российского статистического агентства (Роскомстат), источник в федеральном правительстве; (2) наборы данных региональных статистических агентств; и (3) от других авторитетных органов, таких как министерства сельского хозяйства или аналогичные.

Основной компонент данного исследования основан на анализе экспертных интервью, проведенных в Республике Якутия в июне – июле 2018 г. и в Республике Карелия в январе – феврале 2019 г. В Якутии шесть представителей региональных и Были опрошены представители местных властей, восемь профессоров и исследователей местных университетов и научных учреждений, а также 12 руководителей сельскохозяйственных предприятий и фермеров. Эти подробные интервью были частью проекта Евразийского центра продовольственной безопасности МГУ им. М. В. Ломоносова, спонсируемого Всемирным банком [6].В Карелии полуструктурированные интервью проводила экспедиция из 12 студентов и исследователей географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, организованная совместно с Институтом аграрных исследований НИУ ВШЭ в Москве. Значительно большее количество участников карельской экспедиции, чем якутской, объясняет более широкий круг респондентов: 24 представителя региональных и местных властей, 29 руководителей агропродовольственных предприятий и фермеров, 38 представителей образовательных и научных центров, 18 учреждений культуры.Наконец, мы считаем полевые наблюдения важным компонентом наших тематических исследований по землепользованию и сельскохозяйственной деятельности во время наших посещений Хангаласского и Намского административных районов (улусов), Якутского и Джатайского городских районов Якутии и трех административных районов южной части. Республики Карелия: Олонецкий, Приозерский, Прязинский.

Мы понимаем, что мнения экспертов важны как широкий подход к исследованиям землепользования. Эти мнения содержат рекомендации для более глубокого погружения в наиболее важные вопросы землепользования, которые, в случае дополнения их подробным анализом статистических данных и данных дистанционного зондирования, могут позволить составить последовательную и гораздо более подробную картину, чем представленная в этой статье. .Тем не менее, мы считаем очень важным поделиться своими выводами по этому поводу в качестве первого шага, поскольку тема землепользования и сельского хозяйства на северных окраинах России и других стран не входит в число приоритетных в научной литературе.

3 Теоретические основы

Сельское хозяйство и землепользование на северных окраинах России (к тому времени СССР) стали предметом доклада академика Николая Вавилова «Проблема северного сельского хозяйства» в Академии наук СССР в начале 1930-х годов. [7].Здесь поднимались такие вопросы, как специфика мелиорации земель на Севере, выбор высокопродуктивных культур, ведение вегетационного периода. Научно-практические исследования 1940–60-х гг. Были посвящены в основном совершенствованию агротехнологий, в частности теплиц [8,9]. Наконец, в 1970–80-е годы появились обобщающие публикации об основных направлениях развития северного сельского хозяйства [10], но после распада Советского Союза от этой темы на долгие годы отказались.

В 2000-х годах северное сельское хозяйство снова стало популярным, что нашло отражение в научных публикациях. Среди новых тем, привлекающих внимание научного сообщества, — возможность повторного использования заброшенных сельскохозяйственных земель в Карелии [11]. Некоторые статьи посвящены конкретным экономическим вопросам современных видов «северного сельского хозяйства», устойчивости сельскохозяйственных систем и продовольственной безопасности [6,12]. Существует также совершенно новая тема — городское сельское хозяйство в Арктике, — изучение которой только начинается [13].Традиционное земледелие — отдельное научное направление, которое развивается в тех регионах, где проживают коренные малочисленные народы Севера, в том числе в Карелии и Якутии. Об особенностях коневодства [14,15] и оленеводства в Якутии посвящено множество статей [16,17,18].

Традиционные виды землепользования изучаются как в Якутии [19], так и в Карелии, но в то же время затрагивают разные вопросы. Статьи о традиционном землепользовании в Карелии содержат информацию об особенностях старых деревень [20] и о том, как исчезнувшие деревни повлияли на ландшафт региона из-за сельскохозяйственного профиля местных сообществ [21].Другое использование земли в виде сельского туризма считается многообещающим направлением, поскольку сельское и лесное хозяйство значительно сократилось [22,23].

Русскую Карелию иногда сравнивают с финской. У них схожая природа, климатические условия и общее прошлое, но в то же время интенсивность сельского и лесного хозяйства в этих регионах значительно различается, что делает это сравнение весьма показательным [24,25]. Как правило, финские ученые также посвящают свои исследования традиционному землепользованию [26] и важности традиционных знаний в управлении биоресурсами [27].

Якутия — горнодобывающий регион, традиционное землепользование которого изучается в контексте добычи природных ресурсов и взаимодействия между коренными народами и добывающими компаниями [28,29]. Эта же проблема сейчас актуальна и в Канаде [30,31].

В последние годы традиционное землепользование на Севере также изучается с точки зрения изменения климата [32,33,34]. Исследователи думают о том, как этот процесс может изменить ситуацию и как традиционные знания могут помочь справиться с возможными ограничениями.

Несмотря на рост количества публикаций, вопросы землепользования и развития сельского хозяйства в исследуемых регионах редко рассматриваются географами. Некоторые публикации довольно обширны и посвящены в основном экономическому анализу как основанию для достижения устойчивого развития сельского хозяйства в Якутии [35]. Другие представляют собой тематические исследования, иногда с более широким географическим диапазоном [6], или очень местные, основанные на полевых исследованиях в определенных сельских поселениях [36].

Подводя итог, можно сказать, что большинство научных работ по землепользованию и развитию сельского хозяйства в северных регионах России публикуются на русском языке, сравнительный анализ как инструмент обоснования дифференцированных мер политики для федеральных и региональных правительств встречается очень редко, а географический подход, касающийся разные масштабы — от крупных регионов до муниципальных образований — отсутствуют.Надеемся, что наша статья поможет восполнить эти пробелы.

4 Результаты

Сельскохозяйственная деятельность в обоих регионах — Карелии и Якутии — в настоящее время развивается только на небольшой части их территорий с лучшими природными условиями для возделывания сельскохозяйственных культур. Эти регионы имеют довольно узкую сельскохозяйственную специализацию, поскольку природные условия позволяют высаживать в открытый грунт лишь ограниченное количество сельскохозяйственных культур. В прошлом зерновые, такие как рожь, ячмень, овес и пшеница, выращивались в обоих регионах, причем регионального урожая было достаточно даже для местного потребления.В 1960-е годы Якутия была самодостаточной пшеницей, в настоящее время производя лишь символическое количество в 12 тысяч тонн в год, или 12 килограммов на душу населения (Таблица 1). Сохранение производства зерна здесь можно объяснить удаленностью и изолированностью, что обнадеживает местных производителей. В Карелии производство зерна упало до нуля, будучи совершенно неконкурентоспособным по сравнению с национальными хлебными корзинами. Картофель и овощи, напротив, производятся в относительно больших объемах, хотя и не полностью покрывают местный спрос.Урожайность этих культур здесь ниже, чем в Среднем и Южном регионах России. То же самое и для сравнения со странами Северной Европы. Хотя общий объем сельскохозяйственного производства на гектар сельскохозяйственных земель в Карелии почти такой же, как в Финляндии и Швеции, средний объем сельскохозяйственного производства как в Карелии, так и в Якутии намного ниже [37].

Таблица 1Основные характеристики сельского хозяйства в Республике Карелия и Республике Саха (Якутия), Российская Федерация

| Область | Республика Карелия (Карелия) | Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Площадь, 1000 км 2 | 180.5 | 3083,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Доля в общей площади северных территорий России,% | 1,9 | 33,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Доля земель сельскохозяйственного назначения в общей площади земель,% | 0,4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Всего населения , 1000 (% сельские) | 617,9 (19,7) | 967,5 (34,3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Плотность населения на квадратный километр | 3,4 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Занятость в сельском хозяйстве — доля в общей численности занятых,% | 10.9 | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вклад сельского хозяйства в ВВП / ВРП, млрд.% | 6,3 (4,2) | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Этнический состав — доля коренного населения в общей численности населения, c% | 7,9 | 48,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Объем субсидий на производство молока, руб. / Кг | 3,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Валовой сбор, 1000 тонн | Зерно | — | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9027 Картофель.3 | 78,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Овощи | 10,9 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Урожайность, сот кг / га | Картофель | 133 | 99| Крупный рогатый скот | 25,1 | 244,6 | Молочный скот | 25,1 | 240,8 | КРС мясной | 0.0 | 3,5 | Овцы | 4,1 | 0,4 | Козы | 2,3 | 1,6 | Лошади | 242,6 9027 9027 9027 9027 9026 | 3 22 | Молоко, 1000 тонн | 68,6 | 164,6 | Яйца, миллионы яиц | 7,9 | 118 | Надой молока на корову, 1000 кг | Площадь теплиц, 1000 га | 0,52 | 29,43 | | ||||||

Как в Карелии, так и в Якутии молочное животноводство играет важную роль. В Якутии он гораздо более развит по нескольким причинам: уже упомянутой удаленности, субсидиям и традициям якутского населения.Последняя причина также применима для объяснения большого разведения лошадей и оленей; первая — традиционное занятие в центральной части Якутии, вторая — широко распространена в тундре на севере и в горах на юге.

В Карелии из четырех выделенных на ее территории агроклиматических зон: северной, средней, южной и юго-западной, только две — южная и юго-западная — считаются пригодными для выращивания зерновых и овощей. Огромная часть Карелии, расположенная выше 64 ° 30 ′ с.ш., относится к северной агроклиматической зоне и не считается пригодной для ведения сельского хозяйства [38].Но даже на более плодородном юге и юго-западе Карелии доля сельхозугодий в общей площади составляет менее 10%, за исключением Лахденпохского района (12%) на границе с Ленинградской областью (Рисунок 2). Площадь сельхозугодий по административным округам колеблется от менее 1 тыс. Га на севере до почти 20 тыс. Га на юге, что все еще незначительно по сравнению с общей площадью. Пахотные земли примерно соответствуют половине сельскохозяйственных площадей в южной части Карелии, но с 1990-х годов она сокращается из-за сокращения посевных и молочных хозяйств, а также площади пастбищ и сенокосов.

Рисунок 2

Структура использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Карелия, 2016 г. Составлено авторами по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Всего в сельскохозяйственных и рыбохозяйственных предприятиях занято около 9 тыс. Человек. в 2016 г. составила 4,5% от общей численности занятых в Карелии, 2,7 тыс. из которых были заняты в сельском хозяйстве [39]. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 г. составила 33,5 тыс. Га [40]. При этом по сравнению с 2000 годом размер посевных площадей уменьшился на 1.9 раз. Молочное животноводство в Карелии более распространено, чем растениеводство, и сильно зависит от государственных субсидий. Все молочные фермы Карелии получают компенсационную субсидию для возмещения части затрат. Тем не менее, только те, кто заявляет об увеличении производства молока, смогут подать заявку на стимулирующее молоко. В 2020 году из федерального бюджета будет направлено 34,6 млн рублей на компенсацию затрат производителей молочной продукции республики. Но эта мера мало помогает, так как конечный объем субсидии составляет 3 рубля за кг молока, что составляет менее 10% от его оптовой цены.

Ввиду низкой рентабельности крупных предприятий Республика Карелия отдает приоритет развитию молочного животноводства, поощряя и поддерживая небольшие семейные фермерские хозяйства. Во многом создание крестьянских хозяйств привлекает предпринимателей, поскольку меняется общий уровень культуры и потребности населения. Люди готовы платить больше за «зеленый» продукт, а продукт «от фермера» сейчас ценится выше, чем «промышленный». Небольшие фермерские хозяйства в Карелии более специализированы на растениеводстве, чем крупные организации, поскольку они производят такие нишевые товары, как овощи и зелень.Овощи в Карелии выращивают в основном в открытом грунте, и климатические условия ограничивают возможности фермеров: вегетационный период здесь намного короче, чем в Центральной и Южной России. Кроме того, существует проблема оптовой реализации, поскольку в сетевые супермаркеты продукты питания по более низким ценам поставляются из других регионов России.

Одной из ключевых проблем развития сельского хозяйства Карелии является заброшенность сельхозугодий из-за неприбыльной специализации Карелии на производстве овощей (моркови, картофеля и др.)) и ранее развитое здесь молочное животноводство. Сейчас в Карелии осталось 13 крупных сельскохозяйственных предприятий, семь из которых — молочные фермы. По словам представителей Петрозаводского государственного университета, только четыре из этих крупных хозяйств можно считать прибыльными. Есть две основные причины сокращения традиционного сельского хозяйства в Карелии. Первая — это депопуляция из-за отрицательной скорости естественного прироста и миграционной активности в сторону близко расположенных Санкт-Петербурга и Ленинградской области или даже Москвы.Во-вторых, расположение в европейской части России рядом со всеми основными экономическими центрами сделало внутренний продовольственный рынок Карелии тесным переплетением с расширением крупных продовольственных сетей, что сделало карельскую продукцию дорогой и неинтересной для инвесторов. Например, директор «Мегреги» упомянул, что раньше у них было два основных направления деятельности: молочное скотоводство и овощеводство. Однако с появлением в регионе сетевых супермаркетов овощеводство практически прекратилось, поскольку цены на овощи в сетевых магазинах значительно ниже (например, везут сюда из Краснодарского края), чем цены на продукцию местного фермерского хозяйства.Поэтому овощеводство или растениеводство — прерогатива в основном небольших хозяйств.

Единственная отрасль агропродовольственного сектора, имеющая здесь положительную динамику, — это развитие рыбохозяйственного комплекса. Согласно данным, озвученным на Международном форелевом форуме в 2019 году в Карелии, почти 90% форели в России выращивается в Карелии [41]. Столь быстрое развитие форелевого хозяйства объяснялось не только холодной водой озер, их глубиной и чистотой, но и спросом на крупных рынках сбыта: в Москве и Санкт-Петербурге.Еще одним важным фактором увеличения производства в рыболовстве Российской Федерации являются санкции в отношении импортных товаров, введенные в 2014 году. Рост этой отрасли позволил наводнить внутренний рынок, который в 2013 году на 45% зависел от импортной продукции [41]. Однако, будучи одной из ведущих отраслей агропродовольственного сектора Карелии, рыбоводство создает небольшое количество рабочих мест (в среднем до 10 на каждую) и не конкурирует с сельскохозяйственной деятельностью за землю.

Карелия обладает высоким потенциалом сбора и переработки лесных ягод, биологические запасы которых (с учетом средней урожайности) оцениваются более чем в 120 тысяч тонн. Во всех исследованных сельских поселениях местные жители собирают летом ягоды на продажу. Помимо лесных ягод, жители упомянули, что они также собирают грибы, ивовые травы, сосновые и еловые шишки для продажи позже или для собственных нужд. Также довольно популярна рыбалка. Однако жители ловят немного — в основном для собственных нужд или просто для продажи соседям.Во многом это связано с ужесточением законодательства об использовании рыболовных сетей. В некотором смысле исключением являются вепсские села. Статус коренных малочисленных народов Севера дает вепсам право ловить рыбу на особых условиях. Некоторые местные жители надеются использовать это преимущество для привлечения туристов. Таким образом, можно сказать, что такая деятельность не является исключительной прерогативой коренных народов, вместо этого каждый волен ею заниматься. Несмотря на всю экономическую выгоду, сбор ягод бесконтрольный и неучтенный.Как отмечали жители посещаемых сельских поселений, сбор ягод на продажу настолько важен, что в так называемый «ягодный сезон» (июль – август) люди часто отказываются от других возможностей заработка. Затем лесные ягоды продаются на специальных пунктах сбора, как официальных, например, принадлежащих компании «Ягоды Карелии» или индивидуальным предпринимателям, так и неофициальных, например, на трассе у сельского поселения или в городе.

Кроме того, существует еще один вид сезонного дохода для жителей сельских поселений Карелии — сбор клубники в хозяйствах соседней Финляндии.Таким образом, жители Карелии едут в Финляндию, чтобы развивать в своем регионе малоперспективную сельскохозяйственную деятельность (из-за наличия основного производителя в Краснодарском крае с меньшими затратами) и возвращать столицу в республику.

Республика Карелия благодаря своему климату, рельефу, преобладанию хвойной растительности и богатому историко-культурному наследию является привлекательным регионом для туристов. Объем организованного туристического потока в 2017 году составил 780 тыс. Человек, неорганизованного — 507 тыс. Человек [39].Несмотря на свою неоспоримую экономическую выгоду для местного бюджета, туризм оказывает значительное влияние на землепользование, а также имеет серьезные экологические последствия из-за халатного поведения предпринимателей и их клиентов. Практически все сельские поселения, посещенные во время экспедиции, были ориентированы на туризм, но в разной степени. Некоторые из них использовали свое культурное наследие, другие — природные богатства возможностей для активного туризма. Основные туристические районы сосредоточены у или на берегах крупнейших озер Республики Карелия: Онежского и Ладожского.Близость к источникам туристических потоков также определяет их объем. Петрозаводск имеет большое влияние на окружающие сельские поселения: горожане являются основными пользователями туристических баз у Онежского озера. На Ладожском озере заметен поток туристов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Еще одно палка о двух концах — раздача «дачников» (дачники, проводящие лето на даче, сезонный или круглогодичный второй дом, часто находящийся на окраине). О значительном росте населения за счет приезда дачников отметили все респонденты во всех исследованных населенных пунктах.С одной стороны, они занимают сельхозугодья, оказывают давление на инфраструктуру, транспорт, торговлю и т. Д .; с другой стороны, они поддерживают жизнь в умирающих деревнях.

Еще одна проблема, связанная с землепользованием, обнаружена в Карелии. Глава местной администрации города Олонец в качестве одной из самых острых проблем назвал перенаселенность местных кладбищ, на которых из-за относительной дешевизны в последние годы хоронят все больше жителей Санкт-Петербурга. Участки, отведенные под кладбища, практически полностью засыпаны; Мест для захоронения там буквально не осталось.Важность этой проблемы обозначил и настоятель местного церковного прихода.

В экономике Якутии сельское хозяйство играет второстепенную роль, так как большая часть доходов этого региона генерируется горнодобывающей промышленностью. При этом занятых в сельском хозяйстве здесь намного больше, чем в Карелии. Всего в 2016 г. в сельском хозяйстве и рыболовстве было занято 90 тыс. Человек, что составило 9,3% от общей занятости в Якутии [42], что является самым высоким уровнем занятости в сельском хозяйстве среди северных регионов России.

Географические особенности и огромная территория определяют неравномерное сельскохозяйственное развитие с точки зрения сельскохозяйственных отраслей и стоимости производимой продукции. В Якутии пять природно-сельскохозяйственных зон: оленеводство и охота на берегу Северного Ледовитого океана, животноводство и охота в горно-таежных районах, животноводство в бассейне реки Вилюй, животноводство и растениеводство на юго-востоке и в других регионах. юго-запад республики и пригородные районы Якутска. Это зонирование сильно отличается от регионов Европейского Севера России, т. Е.э., Карелия. Сельское хозяйство в основном развито в улусах в среднем течении долины реки Лена в районе Якутска и вблизи основных шахтерских городов [6,43]. Но даже в этих более развитых в сельскохозяйственном отношении улусах сельскохозяйственные угодья редко занимают чуть более 10% их общей площади, превышая 50 тысяч гектаров только в шести из них (Рисунок 3). По сравнению с Карелией, доля пашни в площади сельхозугодий по всей Якутии намного меньше доли пастбищ и сенокосов из-за традиционного значения животноводства и коневодства.В улусах арктической зоны, так же как и в горах на юге Якутии, площадь сельскохозяйственных угодий незначительна. Крупные товарные фермы, созданные на базе бывших колхозов и совхозов, ныне финансируемые горнодобывающими компаниями, доминируют в производстве мяса и молока для внутреннего рынка региона. Есть также небольшие фермы.

Рисунок 3

Структура использования земель сельскохозяйственного назначения в Республике Саха (Якутия), 2016 г. Составлено авторами на основе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.

Несмотря на сложные агроклиматические условия, жители Якутии выращивают зерно, картофель, овощи и даже арбузы в открытом грунте. Это стало возможным благодаря выведению быстро созревающих сортов, искусственному поливу и государственной поддержке. Субсидии имеют решающее значение для развития как устойчивого агробизнеса (без потерь), так и сельских территорий. Якутия — один из лидеров среди регионов России по размерам государственной поддержки сельского хозяйства.Республику отличает высокий уровень нормативно-правового обеспечения деятельности агробизнеса. С 2002 года Государственное собрание (Ил Тумэн Республики Саха (Якутия)) регулярно принимает законы, определяющие направления развития этого сектора. Средства, выделяемые на субсидии, составляют половину стоимости сельскохозяйственной продукции Якутии. Несмотря на увеличение федеральных выравнивающих трансфертов Якутии, которые в 2018 году составили почти 44 млрд рублей (Якутия заняла второе место среди всех регионов России), субсидии сельхозпредприятиям снизились по сравнению с прошлым годом на 3 млрд рублей и составили 7 млрд рублей.Субсидии предоставляются в первую очередь для компенсации затрат на производство и переработку молока, строительство промышленных животноводческих ферм и разведение поголовья. Из-за субсидий в 2015 году закупочная цена на коровье молоко в Якутии составляла 38,2 рубля за килограмм (45 рублей в 2018 году, из которых 35 рублей компенсировались субсидиями), тогда как в большинстве регионов России цена составляла всего около 20 рублей. Действующая государственная программа Якутии включает 21 направление субсидирования сельскохозяйственного производства и развития села; Поддержку получают все крупные компании и каждое третье фермерское хозяйство (из 2500) республики.В то же время продовольственный рынок Якутии далек от совершенства.

По мнению некоторых опрошенных экспертов, Якутия должна стремиться к переходу от дотационного к самодостаточному развитию. Однако без государственной поддержки большая часть местной сельхозпродукции не выдержит конкуренции со стороны импортной как из основных сельскохозяйственных регионов России, так и из-за рубежа.

Что касается отказа от господдержки, возникает еще одна проблема — традиционные сельскохозяйственные занятия коренного населения, такие как оленеводство.Существуют проблемы, связанные с плохой логистикой, а также неполными технологическими цепочками переработки оленьего мяса, шкур и рогов и высокой стоимостью жизни оленеводов, ведущих кочевой образ жизни (жилье, детские школы, здравоохранение и т. Д.). Традиционное сельское хозяйство становится невозможным в рыночной экономике без поддержки государства, а право коренных народов на ведение традиционного образа жизни закреплено в Федеральном законе № 82 «О гарантиях прав коренных народов Российской Федерации».»

Практически все проблемы развития сельского хозяйства и землепользования в Якутии определяются (в той или иной степени) географическими особенностями ее обширной территории. Помимо природных и климатических факторов, самые большие проблемы для продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства в Якутии включают неразвитую транспортную инфраструктуру (в Якутии всего 11 900 км асфальтированных дорог [42]) и сезонные особенности. Транспортно-логистические проблемы особенно актуальны для районов, входящих в арктическую зону.Продовольственное обеспечение этих территорий осуществляется по специальной государственной программе продовольственного обеспечения. Это сезонная доставка жизненно важных продуктов сроком на один год (иногда два года) за короткий период навигации по рекам и по морю. Эффективность этой системы зависит не только от тщательного планирования, но и от состояния грузового парка, а также наличия складских помещений.

Проблемы с хранением сельхозпродукции очень остро стоят даже в самых густонаселенных районах республики: в пригороде Якутска ощущается нехватка картофельных складов.Из-за холодного климата затраты на строительство очень высоки, а электрическое отопление стоит дорого. Этот регион также сталкивается с транспортными проблемами. Фермеры Чурапчинского улуса испытывают затруднения с доставкой продуктов питания в Якутск, потому что до сих пор нет моста через реку Лена. Производители вынуждены использовать паромное сообщение летом и по так называемым зимним дорогам по льду реки в холодное время года. Это приводит к дополнительным затратам и потерям времени, что критично для скоропортящихся пищевых продуктов. Как говорят местные фермеры, их продукция в принципе намного дороже импортной, особенно из Китая.К примеру, в Якутске 1 кг завезенных из Китая огурцов стоит около 100 рублей, а местные овощи из соседнего села стоят как минимум вдвое дороже.

Одной из серьезных проблем в агропродовольственном секторе Якутии также является слабое развитие цепочек добавленной стоимости продуктов питания, включая каналы розничной торговли. Это объясняется низким уровнем технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, их слабыми связями с пищевой промышленностью и каналами сбыта. Крупные промышленные животноводческие фермы и предприятия пищевой промышленности в Якутии, такие как Якутский городской молокозавод, появились еще в советское время и были ориентированы на централизованную поставку сырья из других регионов.Сейчас им действительно трудно существовать в условиях рыночной экономики.

Несмотря на то, что доля сельскохозяйственных земель в общей площади Якутии невелика, ряд экологических проблем препятствует развитию аграрного сектора. Выпас лошадей вообще не контролируется: как говорят местные жители, «пасут, где хотят». Руководитель крупного коневодческого предприятия не смог указать район, где пасется 1 тысяча лошадей и еще 1 тысяча крупного рогатого скота, принадлежащие этому хозяйству.Отсутствие законодательной базы, касающейся ограничения пастбищной нагрузки, ведет к деградации пастбищ, особенно в районе Якутска, где многие сельские жители имеют небольшие стада, численность которых не учитывается. Высокий спрос на жеребят и конину, а также рост населения усугубят проблему.

Нехватка воды для сельскохозяйственных угодий и неэффективное использование методов орошения, таких как дождевание и поливное орошение, также являются важной проблемой, учитывая засушливое и жаркое лето здесь.Власти республики тратят большие средства на строительство ирригационных систем для крупных фермерских хозяйств. Однако мелкие фермеры и владельцы приусадебных участков орошают свои поля из близлежащих водоемов. Они не контролируют водопотребление, и никто не заботится о вторичном засолении почв, которое является довольно распространенным явлением.

Несмотря на большие сельскохозяйственные субсидии производителям сырой сельскохозяйственной продукции, для мелкомасштабного производства по-прежнему не хватает инвестиций. Представители Технопарка рассказали нам, что им выдавали гранты на развитие инновационных технологий, но потом им не хватало инвестиций.В результате зачастую невозможно запустить массовое производство и продать свои изобретения. У фермеров также возникают проблемы с получением ссуды на обеспечение своей фермы оборудованием. Фермеру, с которым мы разговаривали, пришлось самостоятельно собрать оборудование для своей установки по хранению и переработке картофеля, используя подержанные установки.

Еще одна проблема связана со слабым сотрудничеством между местными исследователями и производителями. Например, фермер из Чурапчинского улуса, занимающийся выращиванием картофеля, взаимодействовал с Новосибирской областью (более 2500 км) и купил там семенной картофель, хотя есть местные сорта, выведенные Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (180 км), которые хорошо себя чувствуют. адаптирован к местному климату.Такая же ситуация, как правило, происходила с выращиванием клубники. Местные фермеры искали подходящие сорта ягод в социальных сетях, а не в местных учреждениях.

Якутия, как и многие другие территории Крайнего Севера, подвержена глобальному потеплению. Прогнозы влияния глобального потепления на сельское хозяйство России пока слишком общие. Однако уже сейчас ясно, что в Якутии повышение среднегодовых температур угрожает территориям проживания коренных народов Севера, а таяние вечной мерзлоты приведет к заболачиванию сельскохозяйственных земель.В Нижнеколымском улусе повышение температуры воздуха уже привело к сокращению поголовья оленей. Дождь и метель привели к образованию корки, затрудняющей доступ к оленьему мху.

5 Обсуждение и выводы

Наш подход представляет собой комплексный обзор ряда характеристик, касающихся социально-экономического развития с точки зрения сельского хозяйства и землепользования, в то время как большинство исследований, как правило, сосредоточены на одном конкретном вопросе, например, на воздействии изменения климата. , традиционные занятия коренного населения, продовольственная безопасность и др.Мы попытались изучить развитие сельского хозяйства и изменения в землепользовании в Карелии и Якутии со всех этих сторон.

Изменение климата, по мнению Дж. Д. Форда, Дж. Макдауэлла и Дж. Джонса [44], является важной движущей силой, поскольку оно влияет на морскую и наземную экологическую динамику, что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на коммерческий промысел и пропитание. основанные на средствах к существованию, общие для коренного населения Арктики. Кроме того, проблема наземных путешествий и транспорта стала более острой (например,g. доступ по ледяной дороге к населенным пунктам и рудникам представляется более непредсказуемым и трудным). Более того, такие проявления изменения климата, как таяние вечной мерзлоты, прибрежная эрозия и повышение уровня моря, оказывают прямое воздействие на муниципальную и промышленную инфраструктуру (например, взлетно-посадочные полосы, жилье, трубопроводы). Потепление также влияет на секторы экономики, включая лесное хозяйство и сельское хозяйство, из-за более длительного вегетационного периода, но с повышенным воздействием вредителей. Чтобы смягчить последствия изменения климата, внедряются новые адаптивные методы (например,g., новые инструменты коренных землепользователей, такие как GPS, разработка политики управления возросшей экономической деятельностью и геополитическими проблемами на приполярном севере, повышение осведомленности о текущих изменениях в Арктике и т. д.). Тем не менее, все эти меры носят преимущественно поведенческий характер, являются реактивными и имеют место на индивидуальном уровне / уровне домохозяйства.

И Карелия, и Якутия подвержены влиянию глобального потепления, которое уже влияет на северные регионы, вызывая заболачивание и таяние вечной мерзлоты.В основном это относится к Якутии, где большая часть посевных площадей приходится на вечномерзлые почвы. Из негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду следует отметить перевыпас и засоление из-за чрезмерного орошения газированной водой в Якутии. Действительно, это сказывается на сельском хозяйстве, поэтому заметная часть пастбищ и полей уже потеряла свою продуктивность, что особенно актуально в улусах среднего течения реки Лена.

C. Poeplau et al. [45] определили, что глобальные движущие силы могут быть не единственными факторами, способствующими изменению землепользования на циркумполярном севере; региональные драйверы также могут играть роль (например,(g., импортные продукты питания довольно дороги и некачественные, что увеличивает спрос на продукты местного производства в отдаленных районах). Это совпадает с нашими выводами по Карелии и Якутии. Главной общей чертой можно назвать низкую рентабельность традиционных видов сельскохозяйственной деятельности, таких как выращивание зерновых и овощей в открытом грунте и молочное животноводство. Без государственной поддержки в виде субсидий будущее этой деятельности под вопросом, что, несомненно, предполагает и землепользование. Многие поля в Карелии и Якутии уже заброшены, что стало причиной их «обратного» облесения.

Институциональные и экономические условия для развития сельского хозяйства и землепользования в этих регионах различаются. В обоих регионах сельское хозяйство сильно зависит от государственных субсидий, что является необходимым условием, учитывая суровый климат и малоплодородные почвы Севера. В России это признано в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, где среди приоритетов социально значимое развитие кормопроизводства и сельскохозяйственного использования низкоплодородных культур. край Крайнего Севера.Но реализация этой программы зависит не только от действий федерального правительства, но и от экономического благополучия регионов. Якутия из-за своих недр имеет гораздо больший потенциал для субсидирования сельского хозяйства, чем Карелия. Компании, занимающиеся добычей алмазов, угля и трубопроводом природного газа, поддерживают региональных сельскохозяйственных производителей, которые поставляют своим работникам свежее молоко, мясные продукты и овощи. В Карелии таких спонсоров найти сложно.

Конфликты между традиционным (коренным населением) и современным (индустриальным) землепользованием в северных регионах мира, вероятно, являются самой популярной темой исследований, включая Крайний Север России и Арктику.К. Стивен [46] исследует социальные последствия изменений, происходящих в Арктическом регионе. Один из основных выводов заключается в том, что новые уровни доступности во многих арктических регионах и связанные с ними ожидания в отношении новой экономической деятельности часто приводят к конфликту между традиционными и новыми видами землепользования (и неиспользованием, таким как сохранение природы). СРЕДНИЙ. Евсеев и др. [47] анализируют конфликты землепользования на территориях коренных народов в Российской Арктике. Несмотря на передовые институциональные меры поддержки для сохранения территорий традиционного природопользования, наиболее типичная причина природоохранных конфликтов отражает теорию «трагедии общин» (когда члены одной группы в погоне за личной выгодой , фактически игнорируют права другой группы на экосистемные услуги).Это приводит к их истощению, подрывая экологическую, экономическую и социальную стабильность местного населения. Решение здесь включает в себя не только предоставление экосистемных услуг (охота, рыболовство, ресурсы лесных ягод), используемых коренными меньшинствами и, в определенной степени, пришельцами, но и регулирование, поддержка их распределения, а также развитие культурных услуг. С. Крейт [48] изучает беспрецедентные изменения, вызванные термокарстом на территориях землепользования коренных народов. R. Weber et al.[49] акцентируют внимание на важности вовлечения заинтересованных сторон в планирование землепользования, налаживания диалога и сбора мнений с целью максимального раскрытия специфики местности при одновременном повышении ее пригодности для жизни и эффективности. Г. Иванова и Т. Сафронова [50] анализируют гастрономические привычки коренного населения, особенности питания северян, влияние на организм детей продуктов из других широт.

Традиционная экономическая деятельность играет важную роль как в Карелии, так и в Якутии.Хотя мы считаем, что этнический фактор также является движущей силой изменений в землепользовании, не всегда эти изменения происходят в соответствии с принципами устойчивого развития. В Карелии коренным народом Севера официально считаются только вепсы; в результате они получают выгоду от использования таких природных ресурсов, как лес и вода. Остальные, карелы (другое этническое меньшинство, в основном ассимилированное русскими) или представители всех других национальностей, не имеют никаких предпочтений, но широко практикуют сбор лесных ягод и грибов, а также рыбалку.В Якутии статус коренных жителей присвоен малым народностям Арктики, занимающимся оленеводством. Но поскольку якутцы становятся этническим большинством в республике, многие региональные законы продвигают их традиционные виды деятельности, такие как разведение крупного рогатого скота и коневодство.

Большинство исследований землепользования и развития сельского хозяйства на Севере, как правило, сосредоточено на одном административном районе или провинции данной страны. Наше исследование направлено на сравнение двух регионов России, отнесенных к Крайнему Северу, что привело нас к выводу, что есть как различия, так и сходства в особенностях их сельскохозяйственного освоения и землепользования.Следовательно, можно сказать, что некоторые меры или политика социально-экономического развития действительно могут быть похожими; однако большинство из них должны отличаться в зависимости от специфики регионов. Исследуемые регионы могут рассматриваться как модели для других административных единиц обширных северных окраин Российской Федерации, в зависимости от того, насколько они похожи на эти изученные случаи. В них приводятся примеры эффективных мер политики и успешных методов ведения сельского хозяйства, в том числе новаторских и традиционных.Местное сельское хозяйство, наряду с особыми природными ресурсами северных ландшафтов, может обеспечить продуктами питания не только для внутреннего потребления, но и для всего российского и международного рынков. Продвижение этих продуктов могло бы стать успешной мерой политики. Это также способствует более устойчивому землепользованию, что важно для уязвимой природы Севера.

Другие важные выводы указывают на роль географического положения и особенностей естественной сезонности в сельском хозяйстве и землепользовании.Оба региона подвержены влиянию сезонности, но различаются по степени ее влияния. В Якутии из-за континентального климата он более выражен: короткое жаркое лето (что позволяет некоторым овощам расти в открытом грунте) и продолжительные очень холодные зимы. В Карелии сезонные условия намного мягче (особенно на юге) из-за того, что она находится на пути нескольких циклонов, а также большое влияние оказывают многие водоемы, расположенные в Карелии. Молочное животноводство, существующее как в Карелии, так и в Якутии, вполне адаптировано к местным условиям; специальные породы были выведены с учетом климатических условий.

Географическое положение играет особую роль, и недостатки, вызванные удаленностью и изолированностью, в некоторой степени становятся преимуществами: упадок сельского хозяйства и заброшенность сельскохозяйственных земель в Карелии являются результатом близости к центру европейской части России. В Якутии, где некоторые улусы труднодоступны по суше, ведение домашнего сельского хозяйства гарантирует продовольственную безопасность, по крайней мере частично. Карелия стала популярным местом у туристов и привлекательным местом для «дач» — дач петербуржцев.Это явление создает особую особенность землепользования, почти фантомную с точки зрения официальных регистров и статистики. В некоторых деревнях юга Карелии зимой насчитывается всего 2–3 жилых дома, а летом их сезонное население может превышать несколько сотен. В Якутии есть и дачи, но в основном они не так распространены.

Еще одна особенность географического положения — граница с Финляндией для Карелии и относительная близость Китая для Якутии. В последнем регионе на землепользование сильно влияет давление относительно близкого гиганта.В случае Карелии Финляндия не оказывает большого влияния на землепользование; Основное последствие, которое следует отметить, — это широкая полоса земли вдоль государственной границы с особым режимом, не допускающим вход посетителей без пропуска.