Что такое поместье по истории. Поместье

Поместье

Источник: Средневековый мир в терминах, именах и названиях

Поместье

вид земельного владения в России в конце 15 – нач. 18 вв. Предоставлялось государством службу. В отличие от вотчины на подлежало обмену, продаже. Только Петр I указом о единонаследии уравнял в правах вотчину и поместье.

Поместье

1) условное земельное владение в России конца XV – начала XVIII вв., предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI-XVII вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г. 2) То же, что вотчина.

Поместье

в 15 – начале 18 вв. условное земельное владение, предоставлявшееся государством дворянам за несение военной и государственной службы. В отличие от вотчины, не передавалось по наследству и не продавалось. По указу Петра I о единонаследии поместье сливалось с вотчиной. В 18 – 20-х вв. – земельный участок с усадьбой.

Источник: Краткий исторический словарь

Поместье

вид феодального землевладения в России, земельный участок, предоставляемый дворянам (младшим дружинникам) за военную службу, первоначально без права наследования и продажи. Формирование поместного землевладения началось во Владимиро-Суздальском княжестве, когда Андрей Боголюбский стал раздавать земли младшим дружинникам только на условиях несения службы.

Источник: Краткий исторический словарь

Поместье

условное землевладение в Русском государстве в конце XV – нач. XVIII вв. Известно с XIII – XIV вв., когда князья давали своим дворцовым или военным слугам землю в награду за службу, при условии выполнения определенных обязанностей или повинностей. Поместье не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI – XVII вв. постепенно сближалось с вотчиной, в 1714 г. слилось с ней. В XVIII – XX вв. земельное имение.

Источник: Отечественная история в терминах и понятиях

ПОМЕСТЬЕ

вид земельного владения в конце 15 – начале 18 вв. Предоставлялось государством служилым людям за несение военной и государственной службы. Первоначально без права продажи, обмена и наследования. В 16-17 вв. установилось наследственное владение П. Дворяне, владевшие П., стали называться помещиками. С изданием в 1714 Указа о единонаследии П. слилось с вотчиной в единый вид земельной собственности – имение.

Предоставлялось государством служилым людям за несение военной и государственной службы. Первоначально без права продажи, обмена и наследования. В 16-17 вв. установилось наследственное владение П. Дворяне, владевшие П., стали называться помещиками. С изданием в 1714 Указа о единонаследии П. слилось с вотчиной в единый вид земельной собственности – имение.

Источник: Энциклопедия История отечества, Большая Российская энциклопедия

Поместье

появилось в начале XIV в. – условное держание земли, т.е. земельное владение служилых людей, дворян, помещиков, даваемое за службу князьями. В отличие от вотчины, не передавалось по наследству до 1714 года. Указ Петра Великого о единачалии 1714 г. уравнивал в правах вотчину и поместье. Отныне поместье могло передаваться по наследству. Фактически это было началом возвышения дворянства как главной опоры самодержавия.

Источник: Глоссарий исторических терминов

ПОМЕСТЬЕ

условное земельное владение конца XV — нач. XVIII вв. , полученное за службу дворянами. Оно вначале могло передаваться по наследству, только со службой. В XVI-XVII вв. шел процесс усиления политической роли дворянства, и поместья постепенно сливались с боярской вотчиной путем наследственного владения поместьем. Окончательно это произошло по Указу о единонаследии 1714 г. С этого времени феодалы-землевладельцы именовались помещиками (дворянами, шляхтой).

, полученное за службу дворянами. Оно вначале могло передаваться по наследству, только со службой. В XVI-XVII вв. шел процесс усиления политической роли дворянства, и поместья постепенно сливались с боярской вотчиной путем наследственного владения поместьем. Окончательно это произошло по Указу о единонаследии 1714 г. С этого времени феодалы-землевладельцы именовались помещиками (дворянами, шляхтой).

Источник: История России словарь-справочник. Учебно-практич. пособие

Поместье

форма феодального землевладения в России в XIV-XVII вв., базировавшаяся на условном праве распоряжения собственностью. Поместья давались их владельцам на условии несения военной службы в пользу сюзерена – сначала великого князя, затем царя. В условное владение на поместном праве получали земли, в основном, дворяне и дети боярские, составлявшие конное ополчение в русской армии того времени. К началу XVIII в. правовой статус поместья сливается с вотчиной, так что их владельцы приобретают все права безусловного распоряжения собственностью.

Источник: Краткий исторический словарик

ПОМЕСТЬЕ

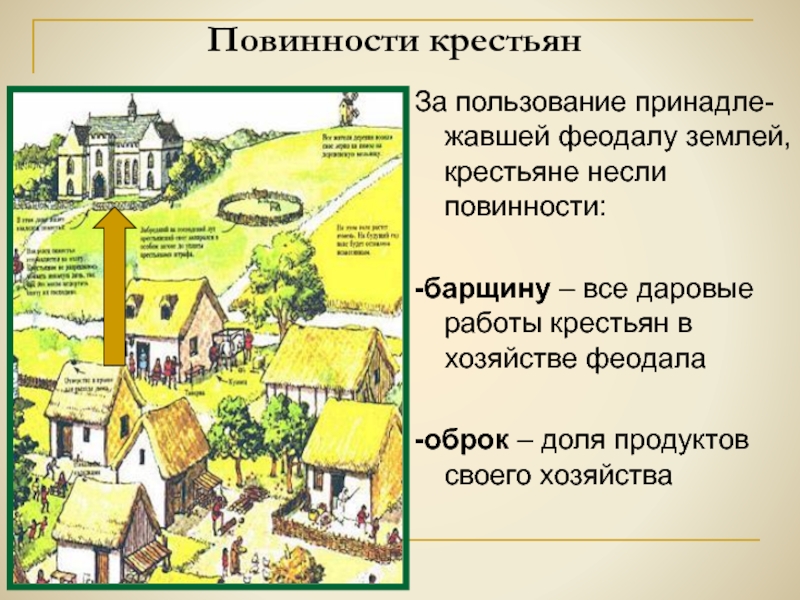

комплекс феодальной земельной собственности и связанных с ней прав на зависимых крестьян, синоним вотчины. Крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть всей земельной площади составлял домен, обрабатывающийся барщинным трудом. П., кроме того – земельное владение в России в конце XV-начале XVDI вв., предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI-XVII вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714 г. В XVIII-XX вв. то же, что земельное имение.

Источник: Словарь исторических терминов

Поместье

вид феодального землевладения в России в конце XV -нач. XVIII в. Первоначальное значение – владение по месту службы дворян. П. отличалось от вотчины тем, что владелец не мог его продавать, передавать по наследству и совершать иные действия, как со своей собственностью. В течение XVI-XVII вв. шел процесс юридического сближения двух форм землевладения -вотчины и П. П. стало наследственным владением. Указ о единонаследии (1714) фактически слил вотчины и П. в единый вид земельной собственности – дворянские “недвижимые имущества” (имения). Термин “П.” впоследствии шир. применялся как одно из обозначений этих имений. В Перм. губ. к сер. XIX в. осн. ч. земель принадлежала 7 помещикам (самые крупные – поместья Строгановых). На Юж. У. активная дворянская колонизация нач. после крест. войны 1773-1775. Фамильных П. в крае фактически не было. К сер. XIX в. в Оренб. губ. П. владели 895 помещиков, из них в П. проживало 24%. Значительная ч. земель в П. губ. оставалась невозделанной (до 38%, по данным 1853). Сафонов Д.А.

П. стало наследственным владением. Указ о единонаследии (1714) фактически слил вотчины и П. в единый вид земельной собственности – дворянские “недвижимые имущества” (имения). Термин “П.” впоследствии шир. применялся как одно из обозначений этих имений. В Перм. губ. к сер. XIX в. осн. ч. земель принадлежала 7 помещикам (самые крупные – поместья Строгановых). На Юж. У. активная дворянская колонизация нач. после крест. войны 1773-1775. Фамильных П. в крае фактически не было. К сер. XIX в. в Оренб. губ. П. владели 895 помещиков, из них в П. проживало 24%. Значительная ч. земель в П. губ. оставалась невозделанной (до 38%, по данным 1853). Сафонов Д.А.

Источник: Уральская историческая энциклопедия

ПОМЕСТЬЕ

1) Термин, употребляемый в ист. лит-ре для обозначения комплекса феод. зем. собственности и связанных с нею прав на феод.-зависимых крестьян; в этом широком значении П. – синоним вотчины (см. Вотчина, раздел 1). В более узком, спец. значении П. -термин для обозначения крупной и средней вотчины со значительным доменом (большая часть всей площади), обрабатываемым барщинным трудом крепостных крестьян; П. (в этом значении) получает особое распространение в Вост. и Центр. Европе 16-18 вв. (см. “Второе издание крепостничества”) и обозначается в нем. ист. лит-ре термином Gutsherrschaft, в польск. И чеш. – фольварк.

(в этом значении) получает особое распространение в Вост. и Центр. Европе 16-18 вв. (см. “Второе издание крепостничества”) и обозначается в нем. ист. лит-ре термином Gutsherrschaft, в польск. И чеш. – фольварк.

Ю. Л. Бессмертный. Москва. 2) Поместье в России – вид условного феод. землевладения в России кон. 15 – нач. 18 вв. Впервые термин “П.” встречается в летописи под 1483-1484. Первоначальное его значение – владение по месту службы дворян. О П. и “помесчиках”, “поместниках” упоминается в Судебнике Ивана III 1497 (ст. 63). В отличие от вотчины (см. Вотчина, раздел 2), П. не могло передаваться по наследству, продаваться и т. п. В кон. 16-17 вв. в связи с усилением политич. влияния дворянства шел процесс юридич. сближения П. и вотчины: устанавливалось наследственное владение П., расширялись права распоряжения П. С изданием указа о единонаследии (1714) произошло слияние П. с вотчиной в единый вид собственности – дворянских “недвижимых имуществ” (имений). Однако термин “П.” широко употреблялся и в 18-19 вв.

Источник: Советская историческая энциклопедия: В 16 т. – М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1961-1976 г.

ПОМЕСТЬЕ

вид землевладения, государственные земли, дававшиеся служилому человеку во временное, пожизненное пользование, как вознаграждение его за государственную службу. П. как собственность государственная не могли ни продаваться, ни наследоваться; хотя в громадном большинстве случаев П. и «справлялись» за родственниками умершего помещика, однако это делалось при условии службы: путем «переложения» государем поместного права с одного лица на другое: в любой момент, по первому требованию центральной власти помещик обязан был выступить в поход «конно, людно и оружно». Слияние П. с вотчиной обнаруживается уже в Соборном уложении 1649 г. «Уложение о службе» 1556 г. уравняло службу с П. и вотчин. В начале XVII в. в общем фонде земель Московского государства было около 25 % вотчин и 75 % П.

Поместная усадьба имела специальную Сторожевую оборонительную башню – повалушу. Башня была срубной, имела от двух до четырех этажей. Нижние этажи использовались как жилые и хозяйственные помещения, верхние этажи, соединявшиеся с нижними через люки-западни, были приспособлены для обороны. Верхний этаж имел несколько бойниц и был немного больше, чем нижний, он делался с выступами и нависал над нижними, что способствовало обороне. Кроме повалуши усадьба имела сени больших размеров, в них принимали гостей и устраивали пиры.

Источник: Российская государственность в терминах. IX – начало XX века, 2011 г.

ПОМЕСТЬЕ

одна из форм землевладения в Древней Руси. Во 2-й пол. XV в. расширение государственной территории Московской Руси потребовало создания обширной военной силы; этой военной силой явился особый класс населения, отдельный от личных слуг князя, хотя именно эти последние и составили его ядро. С возникновением этого класса возникли и особые формы землевладения, вызванные отчасти служебными, отчасти хозяйственными потребностями страны, по своей юридической природе весьма близкие к формам условного владения дворцовых слуг. Тогда же впервые стал употребляться термин “поместье” (жалованная грамота 1470, Великокняжеский Судебник 1497), понимаемый как личное безвозмездное владение, обусловленное выполнением известных служебных обязанностей.

Поместье как государственная собственность первоначально не могло было быть отчуждаемо его владельцем, как не имевшим права распоряжения. Однако с XVII в. правительство рядом постановлений нарушает этот основной принцип поместного владения. Уложение царя Алексея Михайловича узаконивает по отношению к наследованию поместий начала, тождественные с началами наследования вотчинных земель: со смертью служилого человека поместье переходит к его семье, за ее отсутствием – к роду и за отсутствием последнего поступает в раздачу дворянам уезда. Таким образом, были сделаны первые и весьма существенные шаги к уравнению поместий с вотчинами; дальнейшее законодательство еще более сблизило ту и другую формы землевладения, допустив сперва безденежное отчуждение половины поместий, а затем и продажу его истцу или родственникам ответчика при несостоятельности последнего за долги. Указ Петра от 14 марта 1714 о майорате сравнял вотчины с поместьями одним общим наименованием “недвижимых имений”.

Однако с XVII в. правительство рядом постановлений нарушает этот основной принцип поместного владения. Уложение царя Алексея Михайловича узаконивает по отношению к наследованию поместий начала, тождественные с началами наследования вотчинных земель: со смертью служилого человека поместье переходит к его семье, за ее отсутствием – к роду и за отсутствием последнего поступает в раздачу дворянам уезда. Таким образом, были сделаны первые и весьма существенные шаги к уравнению поместий с вотчинами; дальнейшее законодательство еще более сблизило ту и другую формы землевладения, допустив сперва безденежное отчуждение половины поместий, а затем и продажу его истцу или родственникам ответчика при несостоятельности последнего за долги. Указ Петра от 14 марта 1714 о майорате сравнял вотчины с поместьями одним общим наименованием “недвижимых имений”.

Источник: Святая Русь: энциклопедический словарь

interpretive.ru

Поместье — … Википедия

поместье — См … Словарь синонимов

ПОМЕСТЬЕ — 1) в широком значении комплекс феодальной земельной собственности и связанных с ней прав на феодально зависимых крестьян, т. е. синоним вотчины; в более узком, специальном значении крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть… … Юридический словарь

е. синоним вотчины; в более узком, специальном значении крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть… … Юридический словарь

ПОМЕСТЬЕ

ПОМЕСТЬЕ

ПОМЕСТЬЕ

ПОМЕСТЬЕ

Поместье

ПОМЕСТЬЕ

ПОМЕСТЬЕ

dic.academic.ru

Поместье – что это такое, определение родового поместья, имения на Руси: кто был владельцем

Основные признаки поместья🔹 Большая площадь. Даже в Древней Руси низшие чины получали 27–80 га площади. А стандартная площадь поместья начинается от 100 га. В современном понимании поместье — это участок площадью более 1 га, чаще всего — от 100 га. Для сравнения, даже на дачных участках есть всего 6 соток, а частные дома и загородные коттеджи возводят на 5–20 сотках. Жители квартир вообще ограничены в пространстве и имеют всего 20–100 м² жилой площади в среднем.

🌊 Свой пруд. Обязательное условие для создания поместья — наличие водоема. Если его нет, делают искусственный пруд. Он выполняет сразу несколько функций. Первая — обеспечение пожарной безопасности: в случае пожара из водоема можно взять воду для тушения. Вторая — эстетическая привлекательность: дома рядом с водоемами при прочих равных всегда ценятся выше. Третья — коммерческая: при желании пруд можно зарыбить и продавать рыбу, зарабатывая еще и на этом. Также раньше водоемы использовались для различных праздников.

Если его нет, делают искусственный пруд. Он выполняет сразу несколько функций. Первая — обеспечение пожарной безопасности: в случае пожара из водоема можно взять воду для тушения. Вторая — эстетическая привлекательность: дома рядом с водоемами при прочих равных всегда ценятся выше. Третья — коммерческая: при желании пруд можно зарыбить и продавать рыбу, зарабатывая еще и на этом. Также раньше водоемы использовались для различных праздников.

🌲 Свой лес. Если его нет, лес создают искусственно, высаживая многолетние деревья. В лесу можно собирать ягоды и грибы, чтобы зарабатывать на их продаже. Сегодня наличие леса — не обязательное условие для создания поместья в России.

🏠 Большой дом. В традиционных поместьях помещики жили в больших усадьбах. В них были отдельные спальни для каждого члена семьи, большие залы для приема гостей и проведения балов, отдельные комнаты для прислуги, кухни, столовые. Фасад дома обязательно был красивым. Его украшали башенками, камнями, балконами, колоннами или другими элементами в зависимости от выбранного стиля.

⛔ Отсутствие улиц. Современные поместья могут иметь улицы, но обычно расположение построек хаотичное. В Древней Руси усадьбу помещика располагали в отдалении от хозяйственных построек и домов крестьян. Сегодня жилые дома могут соседствовать с конюшнями, базами для сельскохозяйственных животных, гаражами, полями и другими участками, зданиями. Разные жилые и нежилые постройки обычно строят в месте, где есть свободное пространство.

⛺ Удаленность от города. Поместья располагаются за городом, на расстоянии минимум 2–3 километра. Поэтому такое жилье отличается экологической чистотой. Сами поместья могут быть полностью автономными: например, на территории могут располагаться котельные, ветряные электростанции, резервуары для подачи чистой питьевой воды и другие объекты. В зависимости от размеров территории, на ней могут даже находиться магазины — продуктовые, хозяйственные, другие.

🌾 Сельскохозяйственные угодья. На территории поместья обязательно есть поля для выращивания сельскохозяйственных культур, потому что жители зарабатывают сельским хозяйством на жизнь. Они выращивают картофель, кукурузу, свеклу или другие культуры, занимаются разведением сельскохозяйственных животных на мясо или продажей молока, яиц, шерсти, других производных. В современных миниатюрных поместьях животных и полей может не быть.

Они выращивают картофель, кукурузу, свеклу или другие культуры, занимаются разведением сельскохозяйственных животных на мясо или продажей молока, яиц, шерсти, других производных. В современных миниатюрных поместьях животных и полей может не быть.

💨 Отсутствие заборов. Чаще всего поместья не имеют привычных ограждений и заборов. Их отличительная особенность — живая изгородь. По всему периметру территории высаживают высокие кустарники или полосы из многолетних деревьев. Иногда делают своеобразную аллею для прогулок — делают две параллельные лесополосы. Внешняя часть отгораживает поместье, внутренняя нужна для создания аллеи. Между лесополосами делают дорожки или устанавливают лавочки. Такое ограждение дополнительно является защитой от ветра и снега — благодаря высоким деревьям, жители поместья меньше страдают от снега, ветра, метелей.

👫 Множество жителей. Чтобы обслуживать большую территорию и заниматься сельским хозяйством, нужно много жителей. Раньше весь труд ложился на плечи крестьян, ими руководил помещик. Сегодня все жители объединяются в сообщества, распределяют обязанности между собой и так же занимаются хозяйственной деятельностью.

Сегодня все жители объединяются в сообщества, распределяют обязанности между собой и так же занимаются хозяйственной деятельностью.

j.etagi.com

ПОМЕСТЬЕ – это… Что такое ПОМЕСТЬЕ?

ПОМЕСТЬЕ — ПОМЕСТЬЕ, вид земельного владения в конце 15 начале 18 вв. Предоставлялось государством служилым людям за несение военной и государственной службы. Первоначально без права продажи, обмена и наследования. В 16 17 вв. установилось наследственное… … Русская история

Поместье — … Википедия

поместье — См … Словарь синонимов

ПОМЕСТЬЕ — ПОМЕСТЬЕ, условное земельное владение в России в конце 15 начале 18 вв., предоставлялось государством за несение военно административной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 17 начале 18 вв. постепенно становилось наследственным … Современная энциклопедия

ПОМЕСТЬЕ — 1) условное земельное владение в России в кон. 15 нач. 18 вв., предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 17 вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по… … Большой Энциклопедический словарь

Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 17 вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по… … Большой Энциклопедический словарь

ПОМЕСТЬЕ — ПОМЕСТЬЕ, поместья, ср. 1. Земельное владение помещика, имение. «Аннибал удалился в свои поместья.» Пушкин. «На лето он в поместья свои наезжал.» Плещеев. 2. При феодальном строе личное земельное владение (в отличие от вотчины), жалуемое… … Толковый словарь Ушакова

ПОМЕСТЬЕ — ПОМЕСТЬЕ, я, род. мн. тий, ср. Земельное владение помещика. Крупное, мелкое п. | прил. поместный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Поместье — условное земельное владение в России в кон. 15 нач. 18 вв., предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 17 вв. постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по… … Политология. Словарь.

ПОМЕСТЬЕ — (estate) 1. Общая сумма активов какого либо лица за вычетом его обязательств (обычно данный термин фигурирует при оценке имущества, производимой в целях обложения его налогом на наследство (inheritance tax) после смерти этого лица). 2.… … Словарь бизнес-терминов

2.… … Словарь бизнес-терминов

ПОМЕСТЬЕ — (estate) 1. Общая сумма активов какого либо лица за вычетом его обязательств (обычно этот термин фигурирует при оценке имущества, производимой в целях обложения его налогом на наследствуемое имущество (Inheritance tax) после смерти этого лица). 2 … Финансовый словарь

dic.academic.ru

Что такое поместье

Слово «поместье» не принято употреблять без определения. Давно существует тенденция говорить — «родовое поместье», поскольку во фразе уже проглядывается основная характеристика этого вида жилья. Поскольку поместья уходят своими корнями в историю, а современных строений такого плана практически не найти, то мы вам расскажем о самых ярких примерах родовых поместий, а также о том, какие особенности есть у такой формы жилья.

История становления поместий

До наших дней сохранилось четкое определение поместья. Это определенная форма владения земельной долей, которая предоставлялась особо отличившимся военнослужащим в 15–17 веке в России. Слово «поместье» имеет исконно русскую трактовку. На Руси было принято передавать собственное родовое поместье по наследству.

Слово «поместье» имеет исконно русскую трактовку. На Руси было принято передавать собственное родовое поместье по наследству.

В дальнейшем, когда подобного рода строения начали развиваться и увеличиваться, то к родовым поместьям начали присоединяться владения крестьян, трудившихся на благо семьи, владеющей поместьем.

Земля под поместье выделялась государем изначально только на время службы его владельца, но в дальнейшем быль принято решение о пожизненном выделении поместий. В те времена существовала еще одна подобная форма собственности — вотчина.

Это земельное владение, которое предоставлялось феодалу по наследству. Он мог продать или подарить свою вотчину, а также оставлять ее в залог. Это был целый комплекс собственности. В него входила земля, постройки и инвентарь. Крепостные крестьяне также считались частью вотчины. Этот вид собственности появился намного раньше, чем поместья. С ходом истории поместья начали постепенно вытеснять вотчины и произошло их объединение в имения.

Что такое родовое имение

Родовое имение имеет историческую трактовку своего значения. Это форма собственности на отдельный участок земли с постройками, которым распоряжается целая семья из поколения в поколение. Причем нельзя считать главу семьи (отца семейства) полноправным собственником имения, поскольку все сделки с таким имуществом он не может совершать без согласия остальных членов семьи. Право на наследство имели преимущественно мужчины. Если в семье наследниками являлись женщины, то имение доставалось старшей из них, но при этом считалось, что младшие также являются владельцами имущества. В законодательстве есть деление имений на родовые, свободные, заповедные и майоратные.

Строение родового поместья

Четкой структуры родового поместья не существует. В основном она определена местностью. Тем не менее, существуют отдельные отличительные черты родовых поместий:

- Произвольное расположение строений. Поместье может напоминать целый хутор, где нет разделения на улицы.

Дома строятся там, где есть свободная местность;

Дома строятся там, где есть свободная местность;

Отдаленность от городской инфраструктуры. Родовые имения выстраивались только там, где достаточно большой простор для разрастания построек;

Полное отсутствие ограждений в виде заборов и перегородок. Вместо них использовалась живая изгородь. Считалось, что у нее срок службы гораздо больше.- Обязательное наличие водоема. Поместье выстраивалось поблизости крупных водоемов. Это в разы поднимало его значимость. Если водоемов не было, то его создавали искусственно. На Руси считалось, что только состоятельные люди могли себе позволить иметь в поместье собственный водоем. Были праздники, когда принято было купаться в водоемах.

- Обязательное наличие лесного пространства. По аналогии с водоемами, если леса рядом не было, то он создавался искусственно путем высаживания многолетних деревьев.

- Наличие собственных сельскохозяйственных угодий. Считалось, что большая семья должна кормиться только за счет собственно выращенных продуктов.

Все отходов пускались на корм скота, который также выращивался на территории поместья.

Все отходов пускались на корм скота, который также выращивался на территории поместья.

Современные поместья

Райское

Основано поместье в 2006 году в Тюменской области. Общая площадь его составляет 260 га.

По данным сайта anastasia.ru поместье расположено в местности, где преобладают смешанные леса, холмы, реки (Тура и Ольховка). Сейчас в поместье проживает порядка 180 семей, которые объединились в некоммерческое товарищество. Это дает им преимущества:

- законно владеть и распоряжаться своей землей и использовать ее в своих нуждах для получения урожая;

- строить здания на своей земле, присваивать им адреса;

- выбирать самостоятельно орган управления своим товариществом;

- самостоятельно регулировать право наследования по роду;

- самостоятельно строить дороги на территории поместья и проводить к нему коммуникации.

Поместье «Райское» вполне осовременено, и считается достаточно развитым местом, для того, чтобы на ег

journal. regionalrealty.ru

regionalrealty.ru

Поместье что это? Значение слова Поместье

Значение слова Поместье по Ефремовой:

Поместье — 1. Личное — в отличие от вотчины — земельное владение в феодальной России, жалуемое государем за службу.

2. Земельное владение помещика, имение.

Значение слова Поместье по Ожегову:

Поместье — Земельное владение помещика

Поместье в Энциклопедическом словаре:

Поместье — условное земельное владение в России в кон. 15 — нач. 18вв., предоставлялось государством за несение военной и государственнойслужбы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 — 17 вв.постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714. в 18 — 20вв. то же, что земельное имение. 2) То же, что вотчина (во 2-м значении).

Значение слова Поместье по словарю Ушакова:

ПОМЕСТЬЕ

поместья, ср. 1. Земельное владение помещика, имение. Аннибал удалился в свои поместья. Пушкин. На лето он в поместья свои наезжал. Плещеев. 2. При феодальном строе — личное земельное владение (в отличие от вотчины), жалуемое государем вассалу за службу (истор.).

При феодальном строе — личное земельное владение (в отличие от вотчины), жалуемое государем вассалу за службу (истор.).

Значение слова Поместье по словарю Брокгауза и Ефрона:

Поместье (в русской истории) — П. называлось недвижимое имущество, отдаваемое государством в пользование, как жалованье за службу. Происхождение П. стоит в связи с обычаем, существовавшим еще в киевский период — содержать княжескую дружину, предоставляя в ее пользование те или другие источники княжеских доходов. Из этого обычая развилось, с одной стороны, кормление — пользование доходами от управления тем или другим городом или волостью, с другой — П. , т. е. пользование, в вознаграждение за службу, недвижимым имуществом, которое является, в то же время, основанием этой службы. П. первоначально раздавались непосредственным слугам князя, как свободным, так и несвободным, тогда как кормлениями пользовались высшие служилые (бояре). До XV века П. раздавались из княжеских и дворцовых, а не государственных (черных) земель. Со времени вел. кн. Иоанна III, в Судебнике которого и встречается впервые слово П., П. начинают раздаваться как из дворцовых, так и из государств. земель, как низшим, так и высшим разрядам служилого класса. П., бывшее до тех пор институтом частного права, в котором субъект права был князь, превращается мало-помалу в институт права государственного, и раздача П. носит, главным образом, характер жалованья за службу государству. Позднее, к середине XVII в. (в эпоху Уложения царя Алексея Михайловича 1648 г.), частноправовое значение П. утверждается мало-помалу уже за их временными владельцами — помойками. П. приближается постепенно к общему типу недвижимой собственности — к вотчине. П. называлось: 1) всякое недвижимое имущество в уезде и 2) места различных сельских промыслов: рыбной и звериной ловли, бортные ухожья, бобровые гоны и т. п. Право собственности на П. оставалось за государством. получающий П. приобретал лишь право владения им. Владеть П. могли только те, которые состояли на государственной службе (придворной, военной или гражданской) и, в виде исключения, городские обыватели, несшие общественную службу, и гости, оказавшие услугу государству.

Со времени вел. кн. Иоанна III, в Судебнике которого и встречается впервые слово П., П. начинают раздаваться как из дворцовых, так и из государств. земель, как низшим, так и высшим разрядам служилого класса. П., бывшее до тех пор институтом частного права, в котором субъект права был князь, превращается мало-помалу в институт права государственного, и раздача П. носит, главным образом, характер жалованья за службу государству. Позднее, к середине XVII в. (в эпоху Уложения царя Алексея Михайловича 1648 г.), частноправовое значение П. утверждается мало-помалу уже за их временными владельцами — помойками. П. приближается постепенно к общему типу недвижимой собственности — к вотчине. П. называлось: 1) всякое недвижимое имущество в уезде и 2) места различных сельских промыслов: рыбной и звериной ловли, бортные ухожья, бобровые гоны и т. п. Право собственности на П. оставалось за государством. получающий П. приобретал лишь право владения им. Владеть П. могли только те, которые состояли на государственной службе (придворной, военной или гражданской) и, в виде исключения, городские обыватели, несшие общественную службу, и гости, оказавшие услугу государству. Первоначально право владения П. прекращалось одновременно с прекращением службы. но по мере развития частных прав помещика утверждается постепенно право наследования в П. Сперва при отставке служилого человека П. оставалось за ним в виде пенсии до совершеннолетия его сыновей и шло затем в раздачу этим последним. К началу XVII в. устанавливается уже прямо начало наследования П. как по нисходящему родству, так и по боковому, но сперва только по отношению к лицам мужского пола, Переход к дочерям и жене являлся сперва актом милости со стороны верховной власти, но уже при Михаиле Феодоровиче был определен постоянный размер выдаваемого жене и дочерям П.: от 1/7 до 1/3, П. жене, дочерям — вдвое меньше. Сперва эти участки выдавались лишь до нового замужества (жене) и до совершеннолетия (дочерям), но вскоре утвердился принцип не отнимать П. у жен и дочерей, и они получили право сдавать их посторонним лицам. При назначении П. (поместных окладов) различались как вид службы, так и чин каждого вида: каждому чину соответствовал особый размер оклада.

Первоначально право владения П. прекращалось одновременно с прекращением службы. но по мере развития частных прав помещика утверждается постепенно право наследования в П. Сперва при отставке служилого человека П. оставалось за ним в виде пенсии до совершеннолетия его сыновей и шло затем в раздачу этим последним. К началу XVII в. устанавливается уже прямо начало наследования П. как по нисходящему родству, так и по боковому, но сперва только по отношению к лицам мужского пола, Переход к дочерям и жене являлся сперва актом милости со стороны верховной власти, но уже при Михаиле Феодоровиче был определен постоянный размер выдаваемого жене и дочерям П.: от 1/7 до 1/3, П. жене, дочерям — вдвое меньше. Сперва эти участки выдавались лишь до нового замужества (жене) и до совершеннолетия (дочерям), но вскоре утвердился принцип не отнимать П. у жен и дочерей, и они получили право сдавать их посторонним лицам. При назначении П. (поместных окладов) различались как вид службы, так и чин каждого вида: каждому чину соответствовал особый размер оклада. Поместные оклады назначались на каждое лицо отдельно, исключая лишь самых низших чинов, которым П. выдавались на целые общества. Наделение поместным окладом происходило обыкновенно при поступлении данного лица на службу (“верстание”), т. е. при наступлении совершеннолетия (15 лет). Оно производилось особыми чиновниками (“окладчиками”), назначенными от правительства или от него уполномоченными, по особым от него данным наказам. Бывшие сперва незначительными (в Новгороде, в XVI в. — от 50 до 150 чет.), поместные оклады постепенно увеличиваются. В 1621 г. они простирались от 100 до 300 чет.. при Михаиле Феодоровиче дворяне, служившие по выбору, получали от 600 до 900 чет., при Алексее Михайловиче — от 550 до 1000. По Котошихину, высшие чины (до стольника) получали 1000 чет., стольники — 500, стряпчие — 400, дворяне московские, городовые и дьяки — от 400 до 250, дворяне городовые средней и меньшей статьи — от 250 до 30. К этим окладам делались от времени до времени, за службу, различные прибавки.

Поместные оклады назначались на каждое лицо отдельно, исключая лишь самых низших чинов, которым П. выдавались на целые общества. Наделение поместным окладом происходило обыкновенно при поступлении данного лица на службу (“верстание”), т. е. при наступлении совершеннолетия (15 лет). Оно производилось особыми чиновниками (“окладчиками”), назначенными от правительства или от него уполномоченными, по особым от него данным наказам. Бывшие сперва незначительными (в Новгороде, в XVI в. — от 50 до 150 чет.), поместные оклады постепенно увеличиваются. В 1621 г. они простирались от 100 до 300 чет.. при Михаиле Феодоровиче дворяне, служившие по выбору, получали от 600 до 900 чет., при Алексее Михайловиче — от 550 до 1000. По Котошихину, высшие чины (до стольника) получали 1000 чет., стольники — 500, стряпчие — 400, дворяне московские, городовые и дьяки — от 400 до 250, дворяне городовые средней и меньшей статьи — от 250 до 30. К этим окладам делались от времени до времени, за службу, различные прибавки. Так, по Уложению, каждый из служащих в Москве получал добавочный оклад в Московском уезде. от этих добавочных окладов ведут начало многие из “подмосковных” имений. С половины XVII в. начинают выдаваться добавочные оклады из диких украинских полей сперва помещикам украинским, а потом и других городов. Кроме того, если земля была худая, то оклад “одобривался” соответствующим числом четвертей, приблизительно на 1/4-1/2 всего размера П. В число четвертей оклада входило лишь количество пахотной земли. усадебная, выгонная, покосная земли и лес отводились в соответствующих размерах. П. получались, прежде всего, путем пожалования , они выдавались из государственных земель, причем из общего правила делались некоторые ограничения и исключения, объясняемые, большей частью, временными соображениями. На получение некоторых видов П. некоторые лица имели преимущественное право (дети — на П. своих родителей, иногда жители данного города — на П. своих убитых сограждан). Следующий способ получения П.

Так, по Уложению, каждый из служащих в Москве получал добавочный оклад в Московском уезде. от этих добавочных окладов ведут начало многие из “подмосковных” имений. С половины XVII в. начинают выдаваться добавочные оклады из диких украинских полей сперва помещикам украинским, а потом и других городов. Кроме того, если земля была худая, то оклад “одобривался” соответствующим числом четвертей, приблизительно на 1/4-1/2 всего размера П. В число четвертей оклада входило лишь количество пахотной земли. усадебная, выгонная, покосная земли и лес отводились в соответствующих размерах. П. получались, прежде всего, путем пожалования , они выдавались из государственных земель, причем из общего правила делались некоторые ограничения и исключения, объясняемые, большей частью, временными соображениями. На получение некоторых видов П. некоторые лица имели преимущественное право (дети — на П. своих родителей, иногда жители данного города — на П. своих убитых сограждан). Следующий способ получения П. была мена , сдача от других владельцев , взятие за иск. Очевидно, этот способ мог развиться лишь по мере приближения поместья к вотчине, венцом которого было получение П. по праву наследования. Последствием неправильного получения П. было его отобрание. Владение П. было соединено с известными правами и обязанностями. Из последних главной являлась государева служба. Мужчины, здоровые и способные, должны были служить на войне лично, в определенном вооружении, с определенным количеством слуг и лошадей, и кроме того доставлять определенное количество “даточных” людей и денег. Для получивших каким-либо образом П. женщин и не способных к службе мужчин личная служба заменялась службой их детей, родственников и даже посторонних лиц. С П. соединены были довольно обширные права пользования и распоряжения. Сначала, на основании “несудимых” грамот, помещикам предоставлялись такие же обширные права, как и вотчинникам. но последние несудимые грамоты помещикам, насколько известно, относятся к XVI в.

была мена , сдача от других владельцев , взятие за иск. Очевидно, этот способ мог развиться лишь по мере приближения поместья к вотчине, венцом которого было получение П. по праву наследования. Последствием неправильного получения П. было его отобрание. Владение П. было соединено с известными правами и обязанностями. Из последних главной являлась государева служба. Мужчины, здоровые и способные, должны были служить на войне лично, в определенном вооружении, с определенным количеством слуг и лошадей, и кроме того доставлять определенное количество “даточных” людей и денег. Для получивших каким-либо образом П. женщин и не способных к службе мужчин личная служба заменялась службой их детей, родственников и даже посторонних лиц. С П. соединены были довольно обширные права пользования и распоряжения. Сначала, на основании “несудимых” грамот, помещикам предоставлялись такие же обширные права, как и вотчинникам. но последние несудимые грамоты помещикам, насколько известно, относятся к XVI в. Помещику принадлежало право хозяйственного пользования П., причем сперва он пользовался только теми доходами и выгодами, какие раньше получала казна, а позднее — в таких же размерах, как и вотчинник. Помещик мог увеличивать ценность П. путем распашки пустых частей П.: тогда вновь распаханные четверти оставались во владении помещика, хотя бы этим путем его оклад делался выше следовавшего ему. После окончательного прикрепления крестьян ввод во владение П. сопровождался “послушной грамотой”, обращенной к крестьянам, и труд последних принадлежал помещику. Помещик владел крестьянами так же, как и вотчинник. права его в этом отношении ограничивались только в интересах казны. Помещик не должен был грабить крестьян, обременять их чрезмерными налогами, разгонять, а главное — ему запрещалось переводить их на свои вотчины. словом, он не должен был “пустошить П.”. Злоупотребление крепостным правом предупреждалось тем, что “запустошивший” поместье должен был служить с него так же, как с населенного.

Помещику принадлежало право хозяйственного пользования П., причем сперва он пользовался только теми доходами и выгодами, какие раньше получала казна, а позднее — в таких же размерах, как и вотчинник. Помещик мог увеличивать ценность П. путем распашки пустых частей П.: тогда вновь распаханные четверти оставались во владении помещика, хотя бы этим путем его оклад делался выше следовавшего ему. После окончательного прикрепления крестьян ввод во владение П. сопровождался “послушной грамотой”, обращенной к крестьянам, и труд последних принадлежал помещику. Помещик владел крестьянами так же, как и вотчинник. права его в этом отношении ограничивались только в интересах казны. Помещик не должен был грабить крестьян, обременять их чрезмерными налогами, разгонять, а главное — ему запрещалось переводить их на свои вотчины. словом, он не должен был “пустошить П.”. Злоупотребление крепостным правом предупреждалось тем, что “запустошивший” поместье должен был служить с него так же, как с населенного. Одновременно с увеличением права пользования росло и право распоряжения П. Мена П. была дозволена сперва в самом ограниченном размере. она дозволялась только между помещиками, а не между помещиками и вотчинниками, притом лишь между служащими одного разряда и лишь в виде мены на П., а не на кормовые деньги, назначавшиеся взамен П., да и то лишь в особых уважительных случаях. С половины XVII в. все эти ограничения мало-помалу теряют силу, а некоторые из них и прямо отменяются. Так, Уложение царя Алексея Михайловича совершенно не обращает внимания на то, меняются ли два помещика или помещик с вотчинником, и какова причина этой мены. Позднейшие ограничения лишь временно задерживают процесс увеличения права помещика на мену П. То же самое замечается и в законах о сдаче П. Это право развилось из права женщин, получавших прожиточное П. после мужа (см. выше) и вторично выходивших замуж, справить свое П. за женихом. Постепенно женщины получили право сдавать свои П. и посторонним людям, с тем, чтобы эти последние прокармливали и содержали сдатчицу.

Одновременно с увеличением права пользования росло и право распоряжения П. Мена П. была дозволена сперва в самом ограниченном размере. она дозволялась только между помещиками, а не между помещиками и вотчинниками, притом лишь между служащими одного разряда и лишь в виде мены на П., а не на кормовые деньги, назначавшиеся взамен П., да и то лишь в особых уважительных случаях. С половины XVII в. все эти ограничения мало-помалу теряют силу, а некоторые из них и прямо отменяются. Так, Уложение царя Алексея Михайловича совершенно не обращает внимания на то, меняются ли два помещика или помещик с вотчинником, и какова причина этой мены. Позднейшие ограничения лишь временно задерживают процесс увеличения права помещика на мену П. То же самое замечается и в законах о сдаче П. Это право развилось из права женщин, получавших прожиточное П. после мужа (см. выше) и вторично выходивших замуж, справить свое П. за женихом. Постепенно женщины получили право сдавать свои П. и посторонним людям, с тем, чтобы эти последние прокармливали и содержали сдатчицу. Мало-помалу к этому начали прибегать и престарелые мужчины, а содержание натурой сдатчика перешло постепенно в уплату ему денег, которые иногда даже выплачивались все разом вперед. Подобная сдача была уже почти равна продаже, с той только разницей, что здесь продавалось не право собственности, а право пользования. Признать право продажи П. за помещиками законодательство долго колебалось: еще закон 1685 г., допуская безденежное отчуждение половины П., запрещал продажу их. В 1678 г. было разрешено продавать поместья за долги при несостоятельности, но не с публичного торга, а лишь истцу или родственникам должника. Постепенное утверждение за помещиками права продажи П. окончательно смешивало последние с вотчинами. Наряду с недвижимой собственностью в уезде раздавались на поместном праве дворы в городах (“данные”). По самому свойству городского имущества, права частных лиц на “данные” дворы росли быстрее прав на П. в собственном смысле этого слова. их скоро дозволено было менять по купчим.

Мало-помалу к этому начали прибегать и престарелые мужчины, а содержание натурой сдатчика перешло постепенно в уплату ему денег, которые иногда даже выплачивались все разом вперед. Подобная сдача была уже почти равна продаже, с той только разницей, что здесь продавалось не право собственности, а право пользования. Признать право продажи П. за помещиками законодательство долго колебалось: еще закон 1685 г., допуская безденежное отчуждение половины П., запрещал продажу их. В 1678 г. было разрешено продавать поместья за долги при несостоятельности, но не с публичного торга, а лишь истцу или родственникам должника. Постепенное утверждение за помещиками права продажи П. окончательно смешивало последние с вотчинами. Наряду с недвижимой собственностью в уезде раздавались на поместном праве дворы в городах (“данные”). По самому свойству городского имущества, права частных лиц на “данные” дворы росли быстрее прав на П. в собственном смысле этого слова. их скоро дозволено было менять по купчим. Законодательство старалось точно определить, когда помещик должен лишиться П.. различалось несколько случаев, которые могут быть сведены к двум главным категориям. I. Потеря права на П. в связи с потерей или, по крайней мере , ограничением способности обладать П. вообще. Сюда относились: потеря П. в связи с оставлением должности, добровольное оставление службы или отставка за неспособностью (ранами, болезнями, старостью), взятие в плен. П. отбирались также за целый ряд преступлений, как относившихся к исполнению служебных обязанностей помещика, так и других. II. Потеря права на П. , не соединенная с какими-либо ограничениями в правах : 1) пожалование или покупка П. в вотчину. Хотя в данном случае бывший помещик удерживал П. за собой, но владел им уже на совершенно ином праве. 2) Испрошение взамен П. другого, более выгодного. 3) Оставление П. 4) Обмен или сдача П. 5) Уничтожение мены поместья, сделанной во вред малолетнего. 6) Поворот сдаточного П.

Законодательство старалось точно определить, когда помещик должен лишиться П.. различалось несколько случаев, которые могут быть сведены к двум главным категориям. I. Потеря права на П. в связи с потерей или, по крайней мере , ограничением способности обладать П. вообще. Сюда относились: потеря П. в связи с оставлением должности, добровольное оставление службы или отставка за неспособностью (ранами, болезнями, старостью), взятие в плен. П. отбирались также за целый ряд преступлений, как относившихся к исполнению служебных обязанностей помещика, так и других. II. Потеря права на П. , не соединенная с какими-либо ограничениями в правах : 1) пожалование или покупка П. в вотчину. Хотя в данном случае бывший помещик удерживал П. за собой, но владел им уже на совершенно ином праве. 2) Испрошение взамен П. другого, более выгодного. 3) Оставление П. 4) Обмен или сдача П. 5) Уничтожение мены поместья, сделанной во вред малолетнего. 6) Поворот сдаточного П. за неисполнение условий, на которых оно было сдано. 7) Обращение П. на удовлетворение исков. Поместные дела до Петра Великого ведались в Поместном приказе (см.). В 1710 г. Петр Вел. повелел дела о П. Московской губернии оставить в этом приказе, а дела о П. других губерний перенести в местные правительственные учреждения. В 1714 г. повелено было снова сосредоточить поместные дела в Москве, с тем, чтобы перенести их в следующем году в Петербург. можно думать, что это стояло в связи с уничтожением различия между П. и вотчинами. После установления подушной подати и рекрутской повинности, поместья, de facto, слились с вотчинами. Указ 14 марта 1714 г. о единонаследии юридически оформил это слияние. оба вида земельной собственности были объединены под именем недвижимых имуществ. Отменив этот указ, императрица Анна Иоанновна, указом 17 марта 1731 г., подтвердила, тем не менее, соединение П. и вотчин и установила для тех и других одинаковый порядок наследования. Кроме П., жалуемых от казны, существовали еще П.

за неисполнение условий, на которых оно было сдано. 7) Обращение П. на удовлетворение исков. Поместные дела до Петра Великого ведались в Поместном приказе (см.). В 1710 г. Петр Вел. повелел дела о П. Московской губернии оставить в этом приказе, а дела о П. других губерний перенести в местные правительственные учреждения. В 1714 г. повелено было снова сосредоточить поместные дела в Москве, с тем, чтобы перенести их в следующем году в Петербург. можно думать, что это стояло в связи с уничтожением различия между П. и вотчинами. После установления подушной подати и рекрутской повинности, поместья, de facto, слились с вотчинами. Указ 14 марта 1714 г. о единонаследии юридически оформил это слияние. оба вида земельной собственности были объединены под именем недвижимых имуществ. Отменив этот указ, императрица Анна Иоанновна, указом 17 марта 1731 г., подтвердила, тем не менее, соединение П. и вотчин и установила для тех и других одинаковый порядок наследования. Кроме П., жалуемых от казны, существовали еще П. , назначавшиеся от духовного ведомства. Они раздавались архиереями и монастырями из земель духовного ведомства лицам, отправлявшим в этом ведомстве различные должности или служившим во время войны с земель духовного ведомства. Известия об этом роде П. чрезвычайно скудны. можно думать, что в общем право владения и пользования ими подходило к общему поместному праву, хотя в частностях и различалось в различных епархиях и монастырях. Этот вид П. надолго пережил казенные П.: раздача П. по духовному ведомству была прекращена только межевой инструкцией 1754 г. Ср. Н. Загоскин, “Очерки организации и происхождения служилого сословия допетровской Руси” (Каз., 1876). Лакиэр, “О вотчинах и поместьях” (1848). Иванов, “Систематическое обозрение поместных прав и обязанностей” (1836). Тимковский, “О поместьях”(1818). М. П-ов.

, назначавшиеся от духовного ведомства. Они раздавались архиереями и монастырями из земель духовного ведомства лицам, отправлявшим в этом ведомстве различные должности или служившим во время войны с земель духовного ведомства. Известия об этом роде П. чрезвычайно скудны. можно думать, что в общем право владения и пользования ими подходило к общему поместному праву, хотя в частностях и различалось в различных епархиях и монастырях. Этот вид П. надолго пережил казенные П.: раздача П. по духовному ведомству была прекращена только межевой инструкцией 1754 г. Ср. Н. Загоскин, “Очерки организации и происхождения служилого сословия допетровской Руси” (Каз., 1876). Лакиэр, “О вотчинах и поместьях” (1848). Иванов, “Систематическое обозрение поместных прав и обязанностей” (1836). Тимковский, “О поместьях”(1818). М. П-ов.

Определение слова «Поместье» по БСЭ:

Поместье — 1) в широком значении — комплекс феодальной земельной собственности и связанных с ней прав на феодально-зависимых крестьян, т. е. синоним вотчины. в более узком, специальном значении — крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть всей земельной площади составлял Домен, обрабатывавшийся барщинным трудом крепостных крестьян. особое распространение получило в Восточной и Центральной Европе 16-18 вв. (нем. Gutsherrschaft, польск. Фольварк).

е. синоним вотчины. в более узком, специальном значении — крупное или среднее феодальное хозяйство, в котором большую часть всей земельной площади составлял Домен, обрабатывавшийся барщинным трудом крепостных крестьян. особое распространение получило в Восточной и Центральной Европе 16-18 вв. (нем. Gutsherrschaft, польск. Фольварк).

2) Вид феодального землевладения в России конце 15 — начале 18 вв. Термин «П.» возник как название земельного участка, предоставлявшегося дворянам за военную службу, первоначально без права наследования и продажи (см. Поместная система). В 16-17 вв. шло сближение П. с вотчиной, установилось наследственное владение П. Дворяне, владельцы поместий, стали называться помещиками. С изданием в 1714 Указа о единонаследии произошло слияние П. с вотчинами в единый вид земельной собственности дворян — имения. В 18 — начале 20 вв. термин «П.» употреблялся как синоним слова «имение».

Расскажите вашим друзьям что такое – Поместье. Поделитесь этим на своей странице.

xn—-7sbbh7akdldfh0ai3n.xn--p1ai

Поместье – это… Что такое Поместье?

Поместье Янковского

Поме́стье — разновидность земельного владения, дававшееся за воинскую службу в России в конце XV — начале XVIII веков. Европейские аналоги — асьенда (исп.) = фазенда (португ.) (от древнефранкского hazind = дружинник).

Предоставлялось на условиях военной или какой-либо другой государственной службы первоначально в пожизненное владение; по словам историка В. О. Ключевского, это

участок казённой или церковной земли, данный государем или церковным учреждением в личное владение служилому человеку под условием службы, то есть как вознаграждение за службу и вместе как средство для службы. Подобно самой службе, это владение было временным, обыкновенно пожизненным. Условным, личным и временным характером своим поместное владение отличалось от вотчины, составлявшей полную наследственную земельную собственность своего владельца

Впоследствии стало переходить по наследству, а также переходить меной, сдачей и иными способами от помещика (владельца поместья ) к помещику. С владением поместьем соединялось владение населяющими его крестьянами. По Указу о единонаследии (1714) поместье слилось с вотчиной в единый вид земельной собственности — имение.

С владением поместьем соединялось владение населяющими его крестьянами. По Указу о единонаследии (1714) поместье слилось с вотчиной в единый вид земельной собственности — имение.

Имение Langendorf (ныне — Сокольники) располагалось на берегу реки Pregel, в 11 км к западу от Tapiau (ныне — Гвардейск).

С древних времен на этом месте находилась прусская крепость, переданная Орденом вождю самбийских пруссов по имени Sklodo (1200 — 1260 годы). Крепость выполняла роль убежища для местного населения в случае литовских набегов.

Прусс Sklodo стал родоначальником дворянской фамилии von Perbandt (изначально его потомки упоминались под фамилией «Windekaim» и только с 1426 года как «Perbandt»).

У Sklodо было два сына: один, по имени Wergule, верно служил Ордену и принял участие в крестовом походе против литовцев, другой, по имени Nalube, хоть и крестился как отец и брат Wargule, был лидером восстания против Ордена, капитулировавший у стен замка Königsberg перед превосходящими силами Ордена.

В 1472 году владельцем Langendorf становится Brosum Perbandt, после чего имение принадлежало роду von Perbandt более 700 лет, вплоть до 1945 года.

Представители рода von Perbandt относились к самой богатой знати в Восточной Пруссии, входили в совет Великого Магистра и занимали посты Amtshauptmann (старшее должностное лицо во главе административного округа — Amtsbezirk) в Ragnit, Memel, Pr. Holland и т.д. Отдельного упоминания удостоен Otto Wilhelm von Perbandt (1635 — 1706 годы) (первый портрет), бывший Amtshauptmann, Obermarschall (верховный маршал) и Landhofmeister (земский гофмейстер), который в честь коронации Friedrich I в 1701 году стал первым обладателем Schwarzen Adlerordens (Орден Черного орла — высший орден Королевства Пруссия). Его портрет был одной из немногих ценностей, которые в 1945 году смогли вывести из Langendorf.

В 1865 году Georg von Perbandt (1825 — 1907 годы) (второй портрет) построил в Langendorf новый господский дом с хозяйственными постройками и большим парком. Господский дом,

построенный в стиле неоготики

, в плане представлял из себя букву «Г» с квадратной башней в углу. Образцами для его постройки служили лучшие поместья Англии и Шотландии.

Один из гостей усадьбы вспоминал, что Langendorf всегда был полон гостей. Заходя в господский дом, сразу становилось понятно, что находишься в восточно-прусской дворянской резиденции: родовые портреты почти в натуральную величину, лосиная голова с могучими рогами над дверью, грубый ковер на темной плитке, причудливые блестящие лакированные черные шкафы с золотыми панелями, выполненные из красивого старого красного дерева.

Georg von Perbandt был женат на Conradine Philippine Thaer (третий портрет), внучке немецкого учёного, врача, агрария и основателя «Landwirtschaftliche Akademie Möglin» (Сельскохозяйственная академия Меглин) Albrecht Thaers, с которой он познакомился во время своего обучения в указанной академии. Их свадьба состоялась в 1851 году.

Усадебный парк располагался на правом берегу реки Pregel на месте древней прусской крепости с форбургом, огражденной двойной стеной. На основании крепости было устроено родовое кладбище, где последним в 1929 году был похоронен Georg von Perbandt — сын Georg von Perbandt и Conradine Philippine Thaer.

Размер имения превышал 750 га. Мясное и молочное животноводство, которыми несколько десятилетий интенсивно занимались в имении, было важной составной частью хозяйства. В имении с середины XIX века существовал молочный завод, в котором наряду с обычными молочными продуктами занимались выработкой молочного сахара и сухого молока.

Располагавшийся в имении причал для кораблей позволял использовать водный путь для грузового и пассажирского сообщения с Königsberg и Tapiau.

У последнего главы семейства Albrecht von Perbandt (1894 — 1958 годы) было два сына: Albrecht von Perbandt (1921 — 1941 годы), погибший под Ленинградом, и Sklode von Perbandt (1927 — 1945 годы), погибший в Zinten (ныне — Корнево).

В 1946 году Langendorf переименован в поселок Сокольники.

В последние годы советской истории центральная часть имения Langendorf , вместе со зданием замка, была занята под размещение базы тяжелой грузовой техники. Большая часть строений была в полуразрушенном состоянии, территория усадьбы была покрыта дорожными плитами и свалками. До конца дом не был разрушен, остался фундамент и частично первый этаж: замок после нескольких пожаров и перестроек потерял второй этаж и свое главное архитектурное убранство — башни, хотя в ряде немецких источников упоминается его утрата в 1956 году.

Сейчас в имении располагается рекреационно- оздоровительный комплекс

Langendorf (

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижневартовский государственный гуманитарный университет»

Естественно-географический факультет

Кафедра географии

по дисциплине: «Типология кадастрового учета»

Цель: «Раскрытие понятий: вотчина, поместье, угодье, усадьба, дача»

Вотчина

Вотчина — это земельное владение, принадлежащее феодалу по наследству, которое феодал мог продать, заложить, подарить, состоящее из земельной собственности и зависимых крестьян.

Возникла в Х-ХI вв. (княжеская, боярская, монастырская) как аллод — полная абсолютная собственность, которая существовала до XIV-XV вв. Однако, по мнению некоторых исследователей, верховным собственником вотчины был князь, который имел право её отнять. Владение землёй было сопряжено с правом пользоваться продуктами труда зависимого от феодала крестьянства, но это право было привилегией людей, несущих государственную или военную службу. В таком положении вещей кроется одна из причин феодальной раздробленности, когда феодалы стремились сделать своё держание наследственным владением посредством раздробления государства. Земледельцы же в любом случае оставались держателями, но не собственниками основного средства производства — земли.

В Московском царстве вотчина противополагается поместью, как земельному имуществу с правами условного, временного и личного владения. Такое вполне определенное значение термин вотчина сохраняют в русском праве до начала XVIII века, когда Покровское законодательство, введя впервые термин «недвижимое имение», смешало поместье и вотчину под одним наименованием «недвижимое имение вотчина».

По своему грамматическому происхождению термин вотчина означает все, доставшееся от отца сыну («купля отца моего — моя отчина», 1373) и может поглощать собой понятия «дедина» и «прадедина». Теряя частноправовой характер, вотчина в княжеском словоупотреблении возвышается до термина государственного права, когда ею хотят означить территорию известного удела или отвлеченное право какого-либо князя владеть какою-нибудь областью: так московские князья и цари называют своею вотчиною Новгород Великий и Киев.

Поместье

Значение слова Поместье по Ефремовой:

Поместье — 1. Личное — в отличие от вотчины — земельное владение в феодальной России, жалуемое государем за службу.

Значение слова Поместье по Ожегову:

Поместье — Земельное владение помещика

Поместье в Энциклопедическом словаре:

Поместье — условное земельное владение в России в кон. 15 — нач. 18вв., предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию.

Поместье одна из форм землевладения в Древней Руси. Во 2-й пол. XV в. расширение государственной территории Московской Руси потребовало создания обширной военной силы; этой военной силой явился особый класс населения, отдельный от личных слуг князя, хотя именно эти последние и составили его ядро. С возникновением этого класса возникли и особые формы землевладения, вызванные отчасти служебными, отчасти хозяйственными потребностями страны, по своей юридической природе весьма близкие к формам условного владения дворцовых слуг. Тогда же впервые стал употребляться термин «поместье», понимаемый как личное безвозмездное владение, обусловленное выполнением известных служебных обязанностей.

Указ Петра от 14 марта 1714 о майорате сравнял вотчины с поместьями одним общим наименованием «недвижимых имений».

Угодья

Угодья — ландшафты или элементы ландшафтов, используемые для сельскохозяйственных целей.

Первоначально, термин «угодья» означало «годится» и было связано с понятием о даровых природных богатствах, которыми пользовался человек. Ввиду этого часто говорят о естественных угодьях. В зависимости от того, в какой сфере человеческой деятельности эти дары использовались, какие его жизненные потребности они удовлетворяли, появилась понятие определенных групп угодий:

Земельные угодья — территория (часть землепользования), систематически используемая для конкретных хозяйственных целей и обладающая определенными естественноисторическими свойствами.

Охотничьи угодья — рассматривают в двух аспектах: как территория, на которой может производиться охота, и как среда обитания для диких животных, рассматриваемая в кормовом, защитном и гнездопригодном отношении. Защитные свойства охотничьих угодий определяются возможностью укрытия животных от непогоды и различных врагов.

Водно-болотные угодья — участки местности, почва которых является аквиферомс постоянной или сезонной влажностью. Такие участки местности могут быть частично или полностью заняты водоёмами.

Сельскохозяйственные угодья — земельные участки (массивы), планомерно и систематически используемые для производства сельскохозяйственной продукции.

Также угодья являются показателем, выражающим экономическую сущность землепользования. Оно выступает носителем существенных свойств, присущих землепользованию, как экономическому явлению.

Усадьба

Усадьба — Совокупность строений (жилого дома, надворных построек) и примыкающих угодий (сада, огорода и т. п.), представляющих отдельное хозяйство (преимущественно в сельской местности).

Усадьба в русской архитектуре — отдельное поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как правило, усадебный парк, составляющих единое целое.

Термин «усадьба» относят к владениям русских дворян и зажиточных представителей других сословий, относящимся к XVII — началу XX веков.

Виды усадеб

· Боярские усадьбы XVII века (барский дом, несколько флигелей, конюшня, оранжерея, постройки для прислуги и др.)

· Помещичьи усадьбы XVIII—XIX веков

· Городские усадьбы XVIII—XIX веков (включали господский дом, «службы» (конюшню, сараи, помещения для прислуги), небольшой садик.)

Дача кадастровый вотчина земельный усадьба

Дача — загородный дом для городской семьи, как правило, не используемый его владельцами для постоянного проживания.

Первоначально термин обозначал — «дарованная князем земля»

В России и странах бывшего СССР дачами называют как простейшие фанерные постройки безо всяких удобств на шести сотках земли, так и капитальные строения большой площади на участках в гектар и более.

Сам термин «дача» возник ещё в петровскую эпоху и происходит он от глагола «давать». Изначально это были места близ Петербурга, щедро даруемые Петром за заслуги перед Отечеством. Смысл дач — привязать аристократию к неуютной и мало устроенной питерской жизни.

Список литературы

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

2. О. Платонов. Святая Русь: энциклопедический словарь, 2001 г.

3. Экологический словарь. — Алма-Ата: «Наука». Б.А. Быков. 1983.

4. Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984.

5. Коробко М. Ю. Источники по истории русской усадебной культуры. — М.: Ясная поляна, 1997.

6. Коробко М. Ю. Мир русской усадьбы // «История» : Газета издательского дома «Первое сентября». — 2003. — № 34-35.

Размещено на Allbest.ru

…Подобные документы

Определение интегральных значений показателей объектов кадастровой оценки по плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению на примере АОЗТ «Лесное». Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации.

практическая работа , добавлен 02.06.2010

Обзор состояния государственной кадастровой оценки на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Оценка рельефа и контурности земель. Кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель Кизлярского района на примере СПК «Мирный».

дипломная работа , добавлен 30.09.2011

Сущность внутрихозяйственного землеустройства и план размещения производственных подразделений сельскохозяйственных центров. Проектирование границ землепользования и размещение усадьбы крестьянского хозяйства. Аграрноландшафтное зонирование территории.

дипломная работа , добавлен 11.02.2015

Нормативно-правовая и информационная основа ведения государственного кадастрового учета земель. Кадастровое деление Саратовского района, формирование кадастрового квартала и объекта кадастрового учета земельных участков, прием и регистрация заявок.

курсовая работа , добавлен 20.09.2012

Обзор основных методических и законодательных положений образования и формирования новых объектов кадастрового учета. Экономические условия развития исследуемой территории. Проблемы и пути совершенствования землеустройства. Оценка объектов недвижимости.

дипломная работа , добавлен 05.05.2014

Изучение нормативно-правовой основы кадастрового учета и определение порядка государственного учета объектов недвижимости. Техническая оценка объекта недвижимости города Уфы и составление его кадастрового паспорта в государственном кадастровом учете.

дипломная работа , добавлен 15.06.2014

Размещение сельскохозяйственных угодий и севооборотов. Формирование пастбищ и сенокосов. Сельскохозяйственно-лесные ландшафты, их районирование. Характеристика экологической ситуации и состояния в Беларуси в условиях интенсивной мелиорации земель.

курсовая работа , добавлен 26.05.2013

Основные понятия и правовые основы кадастрового деления территории, единиц кадастрового деления, земельных участков. Характеристика основных единиц кадастрового деления территории республики Мордовия. Состояние и использование земель данной республики.

курсовая работа , добавлен 07.06.2014

Сущность и назначение земельного кадастра. Государственный кадастровый учет как основной процесс ведения земельного кадастра. Земельный фонд Щербиновского района. Формирование системы документов государственного кадастрового учета в Щербиновском районе.

дипломная работа , добавлен 02.05.2010

Оценка эффективности использования земельных ресурсов. Обоснование специализации предприятия, соотношения и структуры сельскохозяйственных угодий. Расчет структуры посевных площадей, подбор и размещение сельскохозяйственных культур в данном хозяйстве.

Перед многими встает вопрос, как создать свое поместье? Создание поместья — это создание своей загородной жизни, только просторы шире. Создавайте поместье сегодня.

Как выбрать место под поместье

Давайте поговорим о том, как выбрать место под Поместье, и сколько нужно земельных угодий.

Самое простое.

1. Открываем спутниковую карту, выбираем местность по своим ориентирам — лес, озеро, пруд, река, населенные пункты, и изучаем всё, что есть рядом.

2. Открываем , находим на ней выбранные места и проверяем наличие собственности на подобранные земельные угодья.

3. Если видим, что земля в собственности, ищем объявления о продаже. Здесь придется потрудиться. Если земля в продаже, Вы обязательно её найдете. Может не всю, но половину из выбранных мест найдете в продаже. Постарайтесь найти объявление от собственника, созвониться с ним, узнать цену.

4. Если видим, что земля не в собственности, находим, к каким сельским поселениям относятся земли. Необходимо выйти на связь с главами сельских поселений, уточнить категорию земель, вид разрешенного использования и возможность приобретения земель в аренду.

Выезд на место

И только тогда, когда будет проделана вышеперечисленная работа, организовываете выезд на место.

На месте посмотрите не только на земельные угодья, но и обратите внимание на следующие факторы:

1. где находятся линии электропередач,

2. определите удаленность от основной дороги,

3. проверьте все подъездные пути, их Вы по карте будете знать.

4. какой грунт имеют дороги, что с ним будет после дождя,

5. в каком состоянии водоемы и подходы к ним,

6. какая растительность на земельных участках, определите по растительности плодородие почвы

7. какие деревья растут в округе и в ближнем лесу

8. заедьте в ближайший населенный пункт, посмотрите инфраструктуру.

Прежде, чем ехать на оформление сделки, разработайте свою стратегию по развитию будущего Поместья. Два гектара земли — это мало, поверьте. Но для организации и развития поместья достаточно и одного гектара.

Мы уже привыкли, что для загородного дома хватает 20-ти соток. Это дом и огород с садом, соседи за забором, дорога под ногами.

В поместье тоже будут соседи, только не в 5 метрах от дома, а на удалении 200-300 метров.

Как обзавестись соседями, это мы подробно разбираем в тренинге по созданию Поместья.

Структура Поместья

Поместье должно иметь определенную структуру. Обязательные условия: живая изгородь, дом для круглогодичного проживания, сад, огород и создание пруда на территории Поместья. Всё это прописано в Земельном Кодексе.

Постарайтесь продумать вопрос получения дохода в Поместье. Спросите себя: «А на что я буду жить в Поместье? Где я буду работать, чтобы обеспечить свою семью не только продуктами, выращенными и произведенными в поместье, но и не лишать её всех прелестей жизни?»

А Вы знаете, что в Поместье можно стать обеспеченным человеком, и при этом работать 2-4 часа в день?

У меня разработана целая . Откуда же я такая умная?

Как тут не станешь умной, когда на протяжении четырех лет всё сельское хозяйство выворачивается наизнанку со всеми техниками и технологиями. И я Вам могу сказать, что малые земли имеют преимущества перед промышленными масштабами.

Помните поговорку…? «Мал золотник, да дорог.» Это на 100% применимо к Поместьям.

Дома и поместья в Скайриме

По территории Скайрима можно не только носиться с оружием и вырезать по заданию или без все, что движется. Тут найдется место и для строительства дома. Вообще вся территория Скайрима условно поделена на 9 частей и каждая из них предоставляет игроку возможность постройки дома, либо поместья. Право на постройку недвижимости нужно будет заслужить, выполнив ряд не сложных поручений ярлов и жителей городов. Дома и поместья служат местом для отдыха, проживания семьи (без дома нельзя завести детей), пополнения запасов, изготовления и безопасного хранения вещей (не всю же жизнь нам пожитки в бочках хранить). Обычно дома покупаются у помощника ярла, который рассказывает как добраться до нового места жительства. Он же помогает закупить обстановку для дома (в диалоге появляется дополнительная реплика). Поместья отличаются от домов тем, что все этапы планирования, строительства и обустройства проходят благодаря личным усилиям, начиная с закладки фундамента и заканчивая созданием полок и шкафов. Изменять набор комнат можно через план на чертежном столе рядом с домом.

Строительство поместья можно облегчить, если хускарла назначить смотрителем, побеседовав с ним, тогда появится возможность передать ему черновую работу: покупку строительных материалов, мебели и скота, также он поможет найти барда, который будет развлекать хозяина песнями. Дополнительное жилье появляется после прохождения всех заданий коллегии магов из Винтерхолда, Темного Братства и расследования заговора против правителя Солстейма, Ллерила Морвейна.

Где можно купить дома в Скайриме и за сколько

Дом в Вайтране (Дом теплых ветров)

Расположен за кузницей «Дом воительницы» на главной улице, сразу после входа в город справа. Условиями покупки служат доставка Драконьего камня с Ветреного пика, оказание помощи ярлу в борьбе с драконом, напавшим на Западную сторожевую башню, также дом можно купить после задания «Битва за Вайтран», если поддержать Ульфрика Буревестника и выступить на стороне Братьев Бури.

Стоимость дома : 5000

Планировка : 1800 (Кухня — 300, гостиная — 250, столовая — 250, гостиная второго этажа — 200, спальня — 300, алхимическая лаборатория или Детская — 500)

Дом в Рифтене (Медовик)

Расположен у моста через канал, рядом с «Ночлежкой Хельги», по правую сторону от главных ворот города. Для покупки дома нужно укрепить влияние ярла в городе, расправившись с контрабандистами с пристани, наводку на которых можно получить от аргонеанки Вуджиты, разогнав шайку бандитов в окрестных землях, а также выполнив несколько поручений жителей города. В дом иногда могут проникать воры, которых можно безнаказанно убивать и забирать все награбленное.

Стоимость дома : 8000

Планировка : 4300 (Кухня — 500, Спальня — 600, Веранда — 400, Палисадник — 800, Алхимическая лаборатория — 1000, Алтарь зачарования или Детская — 1000 / 550)

Дом в Маркарте (Влиндрел-холл)

Расположен на верхнем ярусе двемерского города, по правую сторону от входа. Условиями покупки служат помощь ярлу, убийство лидеров изгоев и выполнение просьб жителей города, при этом персонаж должен быть не ниже 20 уровня. Если опции о покупке дома в разговоре с управителем не появляется или, наоборот, пропадает, хотя все условия соблюдены, нужно дождаться мирных переговоров на Высоком Хротгаре, и когда стороны обменяются городами, явиться к новому ярлу с управителем и завершить сделку. Мирные переговоры начнутся ближе к концу сюжетной линии. Дом лучше покупать при первой возможности.

Стоимость дома : 8000

Планировка : 4500 (Вестибюль — 500, Гостиная — 600, Спальня — 400, Алхимическая лаборатория или Детская — 1000 / 700, Алтарь зачарования — 1000)

Дом в Виндхельме (Хьерим)

Расположен у северо-западной стены города, напротив дома клана Жестокое Море, в дальнем левом углу от входа в город. Для покупки дома нужно встать на сторону Братьев Бури и поддержать Ульфрика Буревестника в борьбе с Имперцами. Если выбрать сторону Имперцев, то завершить сделку можно будет после окончания гражданской войны. Также нужно помочь жителям города, выполнив три поручения. Обставить дом мебелью можно после выполнения побочного задания «Кровь на снегу», которое начинает на кладбище города и заканчивается поимкой серийного убийцы, когда девушки перестанут погибать от его рук. Задание состоит из нескольких частей, после ареста придворного мага Вунферта оно будет продолжено через несколько дней.

Стоимость дома: 12000

Планировка : 9000 (Кухня — 1000, Спальня — 1000, Гостиная — 1500, Алхимическая лаборатория — 1500, Алтарь зачарования — 1500, Оружейная — 2000, Детская — 1250, Уборка следов преступления — 500 (покупать следует до обустройства гостиной)).

Дом в Солитьюде (Высокий шпиль)

Располагается между Залом мертвых и Коллегией бардов, в восточной части города. Для покупки дома нужно выполнить задание управителя по зачистке катакомб Потемы под храмом богов (задание состоит из двух частей, после завершения первой должен появиться гонец с письмом, который попросит еще раз явиться к Фолку Огнебороду), затем личное поручение ярла по доставке предмета к алтарю Талоса в горах, а напоследок помочь пятерым жителям города.

Стоимость дома : 25000

Планировка : 12000 (Кухня — 1500, Спальня — 2000, Гостиная — 2000, Алхимическая лаборатория — 2500, Алтарь зачарования — 2500, Детская — 1500)

Поместье в Фолкрите (Озерное)

Располагается рядом с озером, к северо-востоку от города. Условиями покупки служат титул тана Фолкрита, который можно заслужить, выполнив задания ярла, его помощника Неньи и жителей города. Вместе с домом появляется хускарл Райя, которая может стать женой, соратником или смотрителем. Запасов сырья хватит только на начальный этап строительства. Все остальное придется искать во время приключений, закупать на лесопилках, у торговцев и кузнецов в городах, или добывать самостоятельно с помощью кирки вокруг строительной площадки. Во избежание багов вести работы следует в следующем порядке: сначала возводим маленький дом, затем обустраиваем двор (строим загоны для скота, мастерские, конюшню и прочее), возводим главный зал, перестраиваем маленький дом в вестибюль через чертежный стол, возводим три крыла и подвал, и только затем переходим к обустройству всего поместья с помощью верстаков, которые содержат полную информацию о доступных постройках и количестве требуемых материалов для их возведения.

Стоимость дома : 5000

Планировка : Вестибюль, Главный зал, Восточное крыло: библиотека, кухня или оружейная, башня зачарователя, оранжереи или спальни, алхимическая лаборатория, кладовая или комната для трофеев, Подвал.

Поместье в Данстаре (Хельяркен-холл)

Располагается на холме на границе владений, недалеко от двемерской башни Мзарк, к югу от Данстара. Цены и условия для покупки те же, что и в случае с поместьем «Озерное». Управляющим можно назначить хускарла Грегора, появляющегося вместе с получением титула тана Данстара.

Поместье в Морфале (Уиндстад)

Располагается на побережье, рядом с руинами Высоких Врат, где можно взять одну из магических масок драконьего жреца Вокуна, к северо-востоку от Морфала и к востоку от Солитьюда. Цены и условия для покупки те же, что и в случае с поместьем «Озерное». Управляющим можно назначить хускарла Валдимара, появляющегося вместе с получением титула тана Морфала.

История усадьбы «Имение Алтунъ»

Генеалогическое древо Львовых

История усадьбы «Алтунъ»

Имение Алтун расположено по соседству с Пушкинским Заповедником, на пути из Новоржева в Пушкинские Горы. И в настоящее время имя Львовых и само название «Имение Алтун» известны больше, благодаря соседству с землями Пушкиных и Ганнибалов.